安迪·沃霍尔作品展:与大师对话

http://www.sina.com.cn 2011年07月15日 10:45 南都周刊

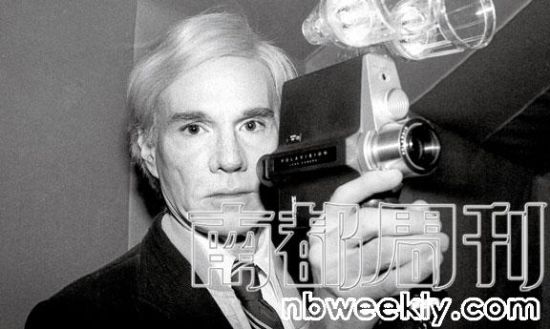

安迪·沃霍尔,1978年。

安迪·沃霍尔,1978年。

安迪·沃霍尔的侄子,插画家詹姆斯·沃霍拉。

安迪·沃霍尔的侄子,插画家詹姆斯·沃霍拉。

安迪·沃霍尔名作《玛丽莲·梦露》,1967年,版画。

安迪·沃霍尔名作《玛丽莲·梦露》,1967年,版画。

7月2日,《南都周刊》读者团在参观之前先来了一个大合影。摄影_孙海

7月2日,《南都周刊》读者团在参观之前先来了一个大合影。摄影_孙海记者_洪鹄 香港报道 实习生 洪沁

这是55岁的纽约插画师詹姆斯·沃霍拉(James Warhola)第一次来香港。他带来了自己的8幅插画,以及他叔叔的25件作品。他的叔叔是谁?大名鼎鼎的安迪·沃霍尔。

25件作品一部分是安迪·沃霍尔创作巅峰期(1960年代)的丝印版画代表作—包括最著名的《玛丽莲·梦露》和《金宝汤》,还有十余幅则来自侄子詹姆斯的私人珍藏,这是一组安迪·沃霍尔50年代的手绘画稿,线条简单、明快,看上去幽默感十足。他用寥寥几笔画一个男人和他的大胡子,另一个男人和他的领带,以及一双脚—跷在钢琴键盘上。

感谢复印技术,令安迪·沃霍尔成为全球产量最大的顶级艺术家—他留下了超过一万件作品。其中800幅以上在纽约的私人收藏者Jose Mugrabi手上。古根海姆博物馆、沃斯堡博物馆以及位于安迪家乡匹兹堡的安迪·沃霍尔同名博物馆,也都收藏了相当数量的安迪作品。至于沃霍拉家族,詹姆斯说:相比之下,我们只是一个非常、非常小的藏家。

沃霍拉家族拥有安迪·沃霍尔的几十幅版画和几十幅手稿,包括前文提到的《玛丽莲·梦露》和《金宝汤》。它们都来自于安迪叔叔生前的慷慨相赠。为了安全起见,所有的画都被锁在了保险柜里,除了这最著名的两幅被挂在了客厅的墙上。

它们如此风靡—在全世界你都能看见它的副本,但沃霍拉家族的人从来没有看腻。他们时不时望着画提起安迪的名字,感叹“如果他还在,今年该是83岁了”。每年8月6日他生日的那一天,餐桌上的人们会为他举行一个小小的怀念仪式。詹姆斯有时想象他的安迪叔叔还在—坐在餐桌一角,一个随和的健谈者,他想必会为自己的身价大吃一惊吧。1987年安迪·沃霍尔去世的时候,财产价值约为2亿2千万美元,如今他的作品价值增长了30倍。2010年的全球当代艺术品拍卖市场,他一个人的画作就占了整个销售额的17%,香港富豪刘銮雄曾花1亿2千万美元高价买下了他的《毛泽东肖像》。

“我的作品完全没有未来,这我很清楚。只需几年时间,我的一切全无意义。”活着的时候,他曾这么说。

然而,语言从来都是安迪·沃霍尔的游戏。他操纵着所有关于自己的说法,留给世界一个顽童的背影。

金宝汤

1962年,詹姆斯7岁,他记得当时金宝汤罐头非常流行,无论是自己家还是安迪叔叔家,金宝汤罐头都堆得小山一样。那年夏天,小詹姆斯给安迪·沃霍尔画了一张生日卡,卡片上画的就是金宝汤。

这一年,安迪·沃霍尔34岁,他年轻有为,整个50年代,在纽约商业艺术圈的勤奋工作令他已经积累了一些声名和财富,他为时尚杂志画插画,参与广告设计。早年他毕业于卡耐基技术学院,那里的实用主义氛围对他有着不小的影响。他的一位启蒙老师安东尼奥曾对他说,未来有一天,商业艺术将成为真正的艺术。

1962年,这一天到来了。在安迪·沃霍尔之前,已有人将艺术的镜头对焦于一只马桶,但还没有人对着一只罐头—对于前者,你还能勉勉强强说它是静物,而后者硕大的logo严重警告着你它的商品身份。但在安迪·沃霍尔这里,《金宝汤》毫不犹豫地诞生了。这是一张凸版版画,画面上只有这么一只圆圆胖胖、听身上红底白字斜印着Campbell Soup字样的罐头,安迪·沃霍尔用它宣告了他冷漠的艺术态度和非人性艺术风格的诞生。

与此同时,沃霍尔还在尝试胶片制版和丝网印刷,两者的共同点是都可以将艺术“复制”。有了复制,沃霍尔便能够在一个画面上将猫王的面部特写重复36次,玛丽莲·梦露的面部和嘴唇特写分别重复25和84次,复制的对象还有可口可乐,以及美元……艺术品本该有的独一性被打破了。这些形象,一方面保有了新闻照片般面貌始终如一的精神,却又因过度复制而缓慢失真。

1962年11月,沃霍尔在纽约的斯泰布尔画廊举行他第一个个展,这些商品、偶像明星、钞票组成的艺术令观众大受惊吓,全城轰动。

“这个罐头……我可以证明,他只是恰好出现在我们生活中的很常见的东西。你看,我也画过。”詹姆斯说。他觉得安迪叔叔并非是那种反叛型的艺术家,他只是敏锐而已。在接受艺评家戴维·鲍登的访谈中,沃霍尔的回答印证了这一点。为什么画罐头?他说他只是恰好喜欢平凡的事物,当他画它们的时候,也不想把它们变得不平凡。但无论如何,一个看过金宝汤展览的人,再走进超市看见金宝汤罐头时,应该会有不一样的感觉吧?这就是波普艺术,它令我们看身边的眼光独立了起来,令人们开始审视“普通的事物里包含的价值”。

表面之下

当一种新的艺术形式出现、挑战观众的理解力,人们往往希望先从理论中找到接受它的理由。然而安迪·沃霍尔拒绝为他的新艺术作解读:

“我的画面就是它的全部含义,没有另一种含义在表面之下了。”

“我喜欢无聊的东西,我喜欢一样的可以被不断重复的事情。”

“你仔细想想,百货公司就是一个博物馆。”

1962年,安迪·沃霍尔与波普艺术成为当年关键词。各路访问接踵而来,沃霍尔一面照单全收,一面答非所问,离题万里。

一段典型的对话是:

记者:你觉得人们想象的你并不是真的你,这件事很糟吗?

安迪:没什么。你看过心理医生吗?

记者:是的。

安迪:你有没有逗他?

两个回答带出了沃霍尔接受采访时的三个经典特征:他讨厌回答晦涩的问题;但他不会明说,而是打岔以避之;他喜欢在采访中扮演访问者的角色。

事实上,安迪·沃霍尔的每一次访问都让采访者提心吊胆,没有人知道他除了以上三招之外还会玩什么。有时他尝试只用是或不是来回答所有问题,艺评家艾伦·所罗门(Alan Solomon)曾被要求“你何不自己编这些问题的答案呢”,还有不止一次,他把采访对象的每个问题都重复一遍,作为回答。

浩如烟海的访问让这位波普艺术先驱留下了无穷的资料,加上大量的出版物,极高的曝光率……但这些让研究安迪·沃霍尔的人依然感到无从下手。他似乎是故意地从和世界的对话中隐去了。他一直在说,在一种虚空无聊中煞有介事,他的名言还包括“我认为每个人都应该是一部机器,每个人都应该和另一个人一模一样。”

专门研究沃霍尔的凯斯坦·鲍姆认为“安迪不喜欢被打搅,大多数时候,他只是假装与别人交流。对于访问者的奉承和毫无想象力的推想,他超级冷漠。”

“我从未认识过他们形容出来的这样一个安迪叔叔。”詹姆斯说,他甚至难以想象,媒体形容出来的安迪、或在媒体上表现出来的安迪,与自己接触到的为何如此判若两人。在詹姆斯的记忆里,安迪属于超随和级的那种人。还是小孩子时詹姆斯和几个兄弟姐妹常一哄拥进安迪的卧室,把他所有的假发搜索出然后藏起来—这可是安迪·沃霍尔的造型利器,他不愿给任何人看摘下他银白色假发的样子。他作画时,小孩子们就围着看,有时打打闹闹,“他完全不介意的,也不会影响到他的专注。”

二十几岁时詹姆斯也决意走上画家之路。他和年轻时的安迪一样喜欢插画,安迪温和地建议过他,是否考虑选择摄影,它看上去领域更广,而插画更像一门可能会消失的手艺。但詹姆斯没有听从他的指导。“之后他就没再说过什么。我做插画师之后,他一直对我的工作充满兴趣。他经常要求我给他看最近的作品,他喜欢我为科普书籍和儿童书籍画插图。”

那些年他们住得很近,詹姆斯隔两周总会找安迪叔叔聊聊天。安迪会亲自下厨,他的斯洛伐克式炖肉做得很棒。有时他会带詹姆斯以及他的两只狗出门吃饭,衣着随便,总是一身黑,有个怪癖是喜欢把鞋子后面剪坏变成拖鞋来穿。虽然不张扬,但“被人认出来的时候,看得出他还是享受的。”

“有一次我在安迪叔叔家,电视上出现了他,一个和生活中完全不同的他。我觉得很奇怪,我想他自己也觉得很奇怪。”在家族中,安迪·沃霍尔从来不是一个自我型的人,随和之外,他有时还会扮演家长角色,会严肃地对晚辈们说很多生活中的注意事项。沃霍拉家族是斯洛伐克移民,年轻的时候,安迪把自己的本名安德鲁·沃霍拉(Andrew Warhola)改成了安迪·沃霍尔(Andy Warhol),以适应和迎合美国文化。

“但是没有几个人知道,他其实一直是东仪天主教徒,他每周都和他母亲上教堂。祈祷和上教堂,对他非常重要。”詹姆斯说。复活节的时候,安迪·沃霍尔和全家一起,以一种斯洛伐克的古老技艺往彩蛋上绘画,他和母亲之间,一直以一种叫罗斯语(Rusyn)的乌克兰方言对话。

他是所有人的镜子

是什么造成了安迪·沃霍尔的分裂?詹姆斯认为源于安迪深处的胆怯和不自在,“他是一个对自己、对自己人、对外人分得很清的人。要成为他的朋友,你得是有创造力的人,唯独这样才能让他高看一筹。”

所以,在被反复问道诸如“什么是波普艺术”或“波普艺术对时代的影响”这类大而无当的问题时,沃霍尔的反应永远是不接球。有专家分析说他是在掩盖他的恐惧。但《每日新闻》一位叫杰尔斯米的记者就表示:“我以平常心对待沃霍尔,不像其他人那样问隐晦、局限在圈子里的问题。沃霍尔回答得体,给了我并不戒备、实际而简单的答案。”

1966年夏天,23岁的年轻女孩格雷琴·伯格希望替《另一个东村》杂志访问沃霍尔。后者一如既往礼貌地表示他很感兴趣,但同时也警告对方他一般不会说什么。格雷琴事后回忆,她一开始问的问题,主要是让沃霍尔放松,消除恐惧和迟疑,让他进入一种梦境,这样他才会说出内心感受。这次访问成功了,沃霍尔的回答让她觉得他是一名有保留但非常善良的人。而沃霍尔也很高兴与这位“礼貌且严肃的年轻女士对话”。这篇事后命名为《安迪·沃霍尔:我的真实生活》的报道被视为60年代沃霍尔最重要的访谈。

1987年1月,安迪·沃霍尔做了他人生最后一个访谈。这份来自英国《金融时报》的访问有些奇特,记者告诉沃霍尔它在20年内决不会发表,所以不会影响后者在工作期间必须伪装出的形象。这让沃霍尔兴奋起来。他几乎是第一次解释他为什么要“复制”:“如果你只是复制并传递短暂,它仍然只能短暂。所以,我采取的是循环不已、连续不断的方式,要让人联想到一种持续的观察仪式,一种不断呈现、变化和更新的圣典式幻想—不是一个金宝汤罐头,而是所有的罐头。不是一个猫王、一个梦露或杰奎琳·肯尼迪,而是所有的偶像。”

他甚至愿意定义艺术,他说,他从未把自己当成“大艺术家”,而是把自己看成一个“艺术是什么”的发问者。“我并不认为艺术是一种分割的东西,它不是文化对娱乐、阳春白雪对下里巴人,地下对主流。它是一个人为了让另一个人更切近地看到人是什么而为之做出的努力。”

安迪·沃霍尔一向以标榜他的表面文化出名,但他一旦认真,却给人留下十分强烈的内在感受。詹姆斯告诉记者,在那句被无数次引用的“我希望自己是一部机器”背后,沃霍尔曾流露出清晰的伤感:“生活很伤人。如果我们可以变得机械化一些,如果我们可以被设计成更开心又有效率去工作的机器—我们会少受一些伤害。”

而在“家族中的安迪叔叔”与“赫赫有名的安迪·沃霍尔”之间,应该还有一个—真正的、属于他自己的安迪·沃霍尔,不,或许是安德鲁·沃霍拉。而这个人,詹姆斯也并不认识。“我的祖母,安迪的妈妈在晚年的时候,一直在催促叔叔结婚。他总表现出一副醉心艺术的样子不加理会。”没有人明确知道安迪·沃霍尔爱过什么人,他在这方面讳莫如深。成年后,詹姆斯意识到安迪或许是同志,但他未敢问过这个问题。而舆论对安迪·沃霍尔的揣测更进一步—他被认为是一个无性爱者,男人女人都不爱。

在半自传《安迪·沃霍尔的哲学》中,他袒露的爱情观基本可以概括为:如果不是人生那么长,又没有什么事可做,恋爱根本不必存在。恋人侵占你的床铺,小孩则更为恐怖—他们要将我们此生遭遇过的疑难杂症再统统经历一遍。

“当我买第一台电视机的时候,我就不再那么在意跟其他人享有亲密关系了。我一直没有结婚,直到1964年我拿到第一台录音机。我的妻子。我跟我的录音机结婚已经十年了。”

在陈丹青看来,从“让汤罐与广告值得一画”到使“每分钟的琐碎与无聊值得一顾、值得一写”,安迪·沃霍尔展示的是消费时代极度的诚实与自由。世界可以用各种方法来解读(或误读)他:羞涩的同性恋,疯狂的物欲分子,男扮女装者,为虚荣而生的人,在不同地方对不同人重复说同样的话,永远没有正经无法深刻的蜡像般的人……詹姆斯同意的是沃霍尔研究者肯尼斯·戈德史密斯的那句结论:在共同的这个时代,通过安迪·沃霍尔灵魂渗透出来的,是我们自己。他说他也会写一本关于安迪·沃霍尔的书,那将是不同于以上标签中任何一个的—“我的安迪叔叔”。