文|谷静

一音禅师上早课的时候,我自己提着行李下山,我确定,现在走的这条路就是我第一次上来的那条路。

来的时候,我站在一个小平台发微信给一音禅师:我来了。禅师亲自来接我上去,他一身白色的僧袍,低眉敛目,神态庄严。

师父伸手提起我的行李箱,说:来,跟我走。

不用不用,师父,我自己可以的。我忐忑不安地说。

禅师步态从容地踏上台阶,语气低沉温和又不容我逞强客套:你提不动,我来。

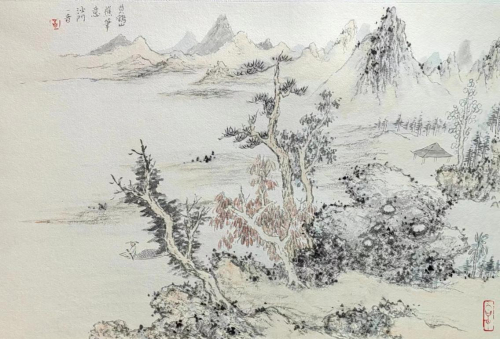

一音禅师走路很稳,很轻,像在漂。我想起网上看到的他的国画山水和梅花,还有他吹箫的视频,就是这样的感觉!

我不懂书画和音乐,当时只是觉得作者心里没有半点尘嚣,“境界空灵”“坚如磐石”不着痕迹地统一在一个人的作品中,一种豁然洞开的感觉穿透了我,心底一片光明。原来所谓空灵从磐石之坚中生长出来,就不会流于轻浮;而磐石之坚,一旦有了空灵也不再沉闷。

图:一音禅师国画山水

图:一音禅师国画山水

禅师带我到了寮房门口放下行李,有人在我之前刚刚住下,门口的木地板上是几个泥脚印。

禅师说:应该穿拖鞋进去,自己的鞋放到门口。他们下山去了,一会儿回来你告诉他们。里面有拖鞋,有墩布,把这儿擦一下。语气依然温和坚定,不是命令,也没有抱怨。我答应着,就脱了鞋子进去拿拖鞋。等我回头提行李箱,看到师父已经拿了一个草席卷起来放到了门口右侧,正拿起我胡乱脱到门口的鞋整整齐齐放上去说:鞋这样摆吧。

慈娟是常住禅院的,后来说起这件事,她告诉我:师父人可好了,他从来不会说谁,看到什么事情做的不好,他就会亲自去做的。

亲自做什么?我问。

打扫卫生什么的,他都是自己一个人干的。慈娟说,语气里都是心疼。

这是我想象中不着半点尘嚣的一音禅师?

我提着行李,沿着来时的路走至茶亭,一音禅师就在前面的佛堂上早课,声音洪亮。我又看了一眼茶亭,此刻它空无一人,但是很多个晚上,这里胜友如云,高朋满座,你可以脑补,也可以到马明博老师的公众号去领略。

你可以想象,在皖南,半山,竹林深处,一间茶亭里,闲坐聊天的可能有当代中国文化届的大腕,一张口就可以说尽上下五千年,纵横八万里。我就曾经在这里领略了学者刘墨先生的风采。

也是在这里亲见一音禅师吹箫。是见,不只是听!

那天早上,禅师亲自开车带我们去桃花潭,前一天刚刚下过雨,水面云雾蒸腾,恍若瑶池仙境,云雾中,能清晰地辨出三个浣衣女子的捣衣声和有一句没一句的对话,却看不见人影。木棒锤在捣衣砧上,哒、哒、哒地,悠远空灵,好像从唐诗里传来,瞬间就空了人心。

常听人说:看景不如听景,可是那一天的桃花潭,任你舌灿如花,也描摹不出。怪不得前一天我问桃花潭景色如何,刘墨老师说:妙不可言。

一音禅师说,今天确实是难得一见的好景致!我带你们再到别的位置观赏。

驱车至另一处,他说:现在这个位置,已经到对岸了。刚才是彼岸,现在是此岸,此岸即是彼岸,瞬间即是永恒。在这里,下到水边,可以看到不一样的风景。

禅师善画,他选的观景地点确实很不一般;禅师健谈,那一路言语间都是禅机。禅师车速还很快,回来慈娟问:坐师父的车,你们有人晕车吗?

就是这一天,茶亭闲谈间,禅师问:你们想听箫吗?大家说:当然。于是一音禅师取来洞箫。盘腿坐定。调息。箫声悠远低回。随着箫声,我脑海里浮现了悬在楼上画室里的指画梅花,那梅花疏影横斜,暗香浮动,也曾在林逋的词里见过。更让我想起姜白石的句子:“旧时月色。算几番照我,梅边吹笛。”有人说,雪后的禅院沉静庄严。待到冬来,一定到禅院踏雪寻梅!

图:一音禅师国画山水

一曲终了,禅师依然低眉敛首,慢慢横过箫,放到盘坐的膝头,然后双手举至胸前合十,片刻之后才放下。每一个动作,都从容舒缓,我疑心,那也是曲子的一部分。

禅师又即兴创作了一首,描绘早晨去桃花潭,泛舟潭上。座间有人感叹:此曲只应天上有。听过师父吹箫的人,莫不有此赞叹吧!

刘墨老师说,正在筹备“七月既望”之时,在黄州赤鼻矶举行纪念苏轼的活动。想象一下,纵一苇,凌万顷,携江上清风,临山间明月,苏子与客船头长身而立,一个扣舷而歌,一个洞箫来和,那将是怎样的盛况!

我又看眼前这个茶亭,师父说一个月前这里还只有四角的柱子,他感觉不满意,又重新设计,买来木料,做好窗子,刚刚装好。

我擦拭茶亭的时候曾经想象,这窗子的形状比例,插销的样式,还有禅院的一楼一台,一砖一瓦,一草一木,门窗的或圆或方,匾额和墙壁上的题字,得消耗多少精力时间?

一条就曾经有一篇爆火的文章“一个和尚,在荒山盖了爆美小楼,独自修行”。亲眼看到,亲手触摸才更体会“爆美小楼”背后的艰辛。

一音禅师说:确实遇到很多困难。要自己设计,自己采买材料,自己跟很多人打交道,处理很多关系。说这些的时候,他的语气依然是温和坚定。

我好奇:不焦虑吗?因为我,只是装修自己的小房子就被扒掉一层皮的感觉。

一音禅师说:不焦虑。遇到什么问题就解决什么问题吧。

这何止半点尘嚣?这不是每天都在俗世烟火里摸爬滚打吗?一个人,是怎么做到眼底是烟火,下笔却无纤尘的?

图:一音禅师国画山水

我走到佛堂了,师父还在唱诵。从五点半敲钟,到早课接近一个半小时,每天雷打不动。他说:如果出门没有条件,就在意念里过,十多年了,一天都没有停过。

我追问:你每天怎么能做那么多事儿?

一音禅师笑笑:很多人问过我了。每天早晚课,读大藏经,抄经,大概四个小时吧,然后每天画画,写字,篆刻,跟朋友诗文唱和,会客,搞建设。事儿是不少,不着急,慢慢来就能做好了。

我惊愕:这么多事儿,不是得抓紧时间吗?为什么是慢慢来?

禅师又笑:慢下来,不要着急,你才可以做很多事情!

我再次问:真的不焦虑?这些事情不会互相干扰?

禅师说:不会,活在当下,做每一件事情都投入到这件事情上就好。

我还有一个问题:诵经,早晚课,敲钟,这么简单枯燥的事儿,跟艺术创作这么灵动和需要内在空间的事儿,是怎么统一起来的?主要是这些简单枯燥跟我做手工不同,做手工立马就可以有成就感的。

禅师耐心地解释:这是在修定力!要坚持,坚持十年,别人眼里你还是你,但其实,你自己知道,你已经不再是你了,外界已经不能影响你了。内在空间是不是也就扩展了?

我说:如果不是在这儿跟师父对话,我会觉得这是鸡汤。

禅师笑笑:确实像。

就这么一路走一路想,我跟禅师的对话还有好多值得回味,难以一一记述。这短短几天的所见所闻所感,好像一瞬,又长似一生。

时间感,也是禅师谈过的话题,他说:最近我真的已经忘记时间了,甚至也忘记了空间。我经常某一刻醒来要想一想,我这是哪儿?现在是什么时间?

我更困惑:这是什么感觉?不纠结不困惑不痛苦吗?

禅师说:不的。人已经不在时间里了!

哦,人不在时间里人去哪儿了?是不用时间来标记自己的生命了?我揣摩,试着问。

禅师说:大概就是这样的感觉。

一音禅师的唱诵已经在我身后。回顾几日山居,日记记了三篇,一音禅师人都没有出现几次,好像既不合情又不合理。可你细读细想,这三千多字,又有哪一篇不是给禅师画像?只是他就像那些缭绕在山间的云雾,太难描画。

写他的履历,网络上有太多名家的文字可以查到;记他的成就,也有各种文字数据视频可供了解;绘他的形貌,照片视频自然是更直观。作为一个慕名而来的拜访者,我试着忘掉他僧的身份,艺术家的天赋,想象一个人,在创作中修行,在修行中创作,把生命境界拓展提升到无限可能。实在让人感佩。

清晨,收拾完行李,踏着一音禅师的钟声和唱诵,一步一步走过禅院,看禅院的草木,瓦檐,有流泪的冲动。突然抬眼,看见眼前一道门上赫然书写:放下便是。

仿佛棒喝。再次想起一音禅师亲口说:我认真想过在什么位置题什么字。

那么这字是禅师送给临行的人了?

禅师的早课应该快结束了,无需道别,走就好了,放下便是!