来源:挪威蒙克博物馆公众号

蒙克与鲁迅:

跨越文化的呐喊

相隔30年的两声呐喊,

其作者是否存在关联?

19 世纪末的一个傍晚,爱德华·蒙克与两个朋友在奥斯陆郊区埃克贝格散步。突然,一阵忧郁向他袭来。他靠在栏杆,极度的疲惫让他快要死去。朋友继续走着,而他留在原地,用他的话讲“。。。。。。我因焦虑而战栗不止,感到自然中传来一声强烈呐喊。”

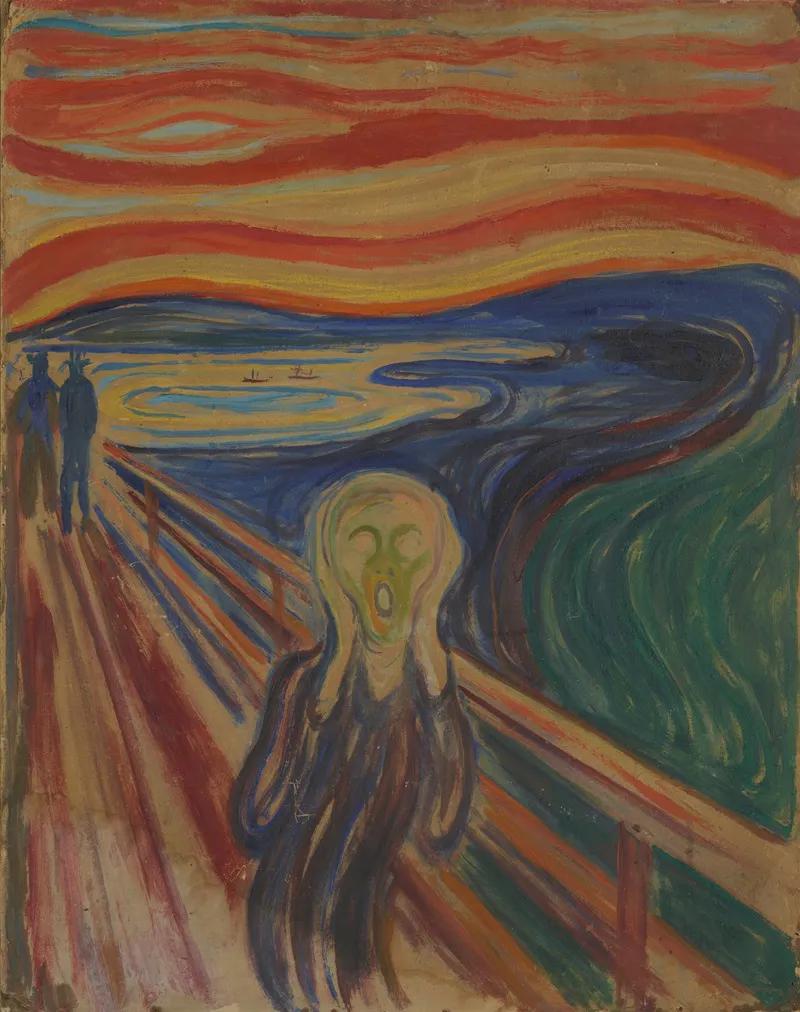

正是这段深刻的个人经历,激发出现代世界认知度最高,复制量最多,漫画化、商业化程度最高的画作之一——《呐喊》。

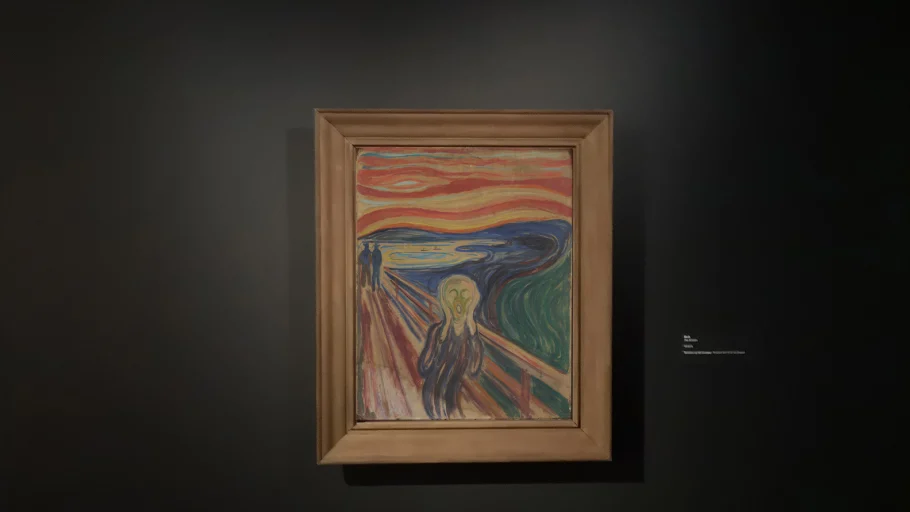

Photo © Munchmuseet

Photo © Munchmuseet在蒙克完成《呐喊》(1893)的30年后,鲁迅的短篇小说集由北京新潮社出版。这本同样名为《呐喊》的作品集收录了鲁迅于1918年至1922年所作的14篇短篇小说,被认为是中国现代小说的开端与成熟的标志。

同名许是翻译上的巧合,但蒙克与鲁迅并非毫无交集。他们的交集,被学界认为是一场“精神关联”。

她赤身露体地,石像似的站在荒野的中央,于一刹那间照见过往的一切:饥饿,苦痛,惊异,羞辱,欢欣,于是发抖;害苦,委屈,带累,于是痉挛;杀,于是平静。……又于一刹那间将一切并合:眷念与决绝,爱抚与复仇,养育与歼除,祝福与咒诅……她于是举两手尽量向天,口唇间漏出人与兽的,非人间所有,所以无词的言语。

这是鲁迅于1925年创作的一首散文诗《颓败线的颤动》中的选段,收录在《野草》中。

在这本被鲁迅形容为“碰了许多钉子之后写出来的”颓唐之作里,鲁迅以文字语言刻画出了一个个孤独的灵魂。书中那些被痛苦击穿的角色,如引文中的这位“垂老的女人”,瘦削扭曲、非人非兽,却释放出惊悚人心的情绪力量,让人很容易的联想到蒙克的《呐喊》。

《呐喊》 ,纸板上的蛋彩、油,ca.1910© Munchmuseet

《呐喊》 ,纸板上的蛋彩、油,ca.1910© Munchmuseet鲁迅的艺术表达是带有表现主义倾向的,而文字与绘画的相互代入感,与蒙克的艺术创作手法不无关联。

青绿色的皮肤包裹着头骨,两个空洞的圆圈为眼,潦草顿笔为鼻,嘴巴大张——在找到现在这版《呐喊》的人物形象前,蒙克曾几经尝试。在他最初的草图中,一名衣着优雅的男子目含忧郁凝望峡湾。渐渐地,这个人物的身份与性别越发模糊,不断向大众化、非人化演变,然后以双手捂耳的独特姿势转向了观众——缺乏特定指向的外貌让每个人,无论年龄、性别还是文化背景,都能认出自己的某种东西。

摘自爱德华 · 蒙克的速写本:

左: 《绝望》,并带有《呐喊》的文字说明。炭,油,ca.1892

右: 手写文本 “I was walking along the road with two friends(我正与两位朋友在路上散步)”。 水彩, ca.1930

Photo © Munchmuseet

不难看出,蒙克与鲁迅的作品中都透露出一种扭曲的、丑陋的紧张感,而共同的艺术趣味背后,是两位大家的思想会通与精神契合。

鲁迅对美术思潮有过深入的研究。1928年,他将板垣稻鹰的《近代美术史潮论》译为中文,书中对蒙克评论如下:

有着狂言者一般虔诚的父亲,和因肺病而夭亡的母亲的爱德华蒙克原是阴郁的性质,于生活的黑暗,是尤其容易感到的……以幽暗的心绪,观察浊世的情形,将隐伏在人间生活的深处的惨淡的实相,用短刀直入底的简捷,剜了出来……

蒙克身上的残酷与自省,几乎与鲁迅同调。

两人都曾在幼年经历过至亲的因病离世,从此心灵世界时常被悲剧感所笼罩。他们的艺术被痛苦的个人体验蒸馏过,被悲凉的人生底色浸透过,于是由平和转向凌厉,探索心灵深处的爱与痛,乃至摄人心魄的死亡与绝望。

蒙克曾在笔记中写道,“我们将不再画那些在室内读报的男人和织毛线的女人。我们应该画那些活着的人,他们呼吸、有感觉、遭受痛苦、并且相爱。”在鲁迅翻译的《近代美术史潮论》一书中,作者将包括蒙克在内的“艺术的北方系统”总结为“思想本位的艺术意欲”,并认为“精神意欲的表现最能震撼心灵”。而这也正是鲁迅所推崇的,1919年,鲁迅曾在《随感录》中写道,艺术贵在“能发生感动,造成精神上的影响”。表达人类灵魂的深层意义,成为两位大家在艺术上跨越时代的共同追求。

1895年的两幅石版画,左边为手工着色的版本。Photo © Munchmuseet

1895年的两幅石版画,左边为手工着色的版本。Photo © Munchmuseet至于鲁迅是否看过蒙克的《呐喊》,虽无文字证据,但可能性极大。

鲁迅一生偏爱木刻,而蒙克自1894年左右转向版画创作,并在过程中掌握了多种基于不同创作材料和技法的版画创作方式。

1931年5月4日,鲁迅收到友人从德国寄来的《爱德华·蒙克版画艺术》,内附92幅插画,基本上包括了《呐喊》在内的蒙克所有代表作。晚年,鲁迅甚至以此书为基础开始蒙克版画选集的编辑工作,但最终因抱病未来得及出版。