“景德镇范式——2017龚循明磁本艺术个展”

“景德镇范式——2017龚循明磁本艺术个展”2017年10月15日-21日,“景德镇范式——2017龚循明磁本艺术个展”将在景德镇陶瓷艺术研究院进行。这是景德镇市本土艺术家龚循明,自2014年在上海龙美术馆、上海世界您好美术馆个展之后,又一次历经三年的创作探索与实践的继续。本次展览由中国艺术研究院上海研究院、中国工艺品交易所、景德镇市陶瓷产业发展局主办,景德镇陶瓷艺术研究院协办,力邀独立策展人子贺领衔担纲学术研究与展览呈现。下文是子贺对“瓷的美学”在历史、哲学等多层面的解读并引申至艺术家龚循明个案的研究分析。

(原标题:劳作,用以对神性的拟仿)

作者:子贺

绪论

长久以来,在现代意义上的西学东渐的一百多年的历史中,中国的陶瓷美学,始终是一种口头学术,它被“美”、“好看”、“有味道”这一类口头词语所占领,也被金钱建构的“浅表光芒”所笼罩,以至于让世人沉迷在对历史景观的追忆和自我想象当中,皆不过是“值钱”二字。由此,也竟然建构出了一套从学理的角度看,几无章法的,关于陶瓷之美的直观领会,并形成了某种“言说的共同体”。

毫无疑问,陶瓷美学,特别是完全有别于日本现代陶艺的“瓷的美学”,千年以来都仅仅停留在现象学意义上的,直观与先验领会的懵懂模糊的层面。需要强调的是,这一领会法则,与水墨的美学趣味本质上是不同的。这种不同,即具有基本的,表述方法上的差异,更有与人的切近关系上的分别。而中国学术(国学),自先秦以降至有清朴学,皆未涉足先验现象学对于器物的精神性把握的方法和技术要领。

龚循明《立2015》60x160cm 陶瓷釉上粉彩

龚循明《立2015》60x160cm 陶瓷釉上粉彩瓷之美,到底是不是器用的延展?

这个问题实际上也就是在问:当我们在谈论“瓷的美学”这件事情的时候,我们到底在谈论什么呢?作为人造物的“瓷”,与同样作为人造物的“塑料”,或者“不锈钢”,在什么范畴上,是相互区别的,以至于我们得以将“瓷”与“美”和“美学”单独联系起来?而不是作为某种人造材料和媒介物来讨论?

那么,基于已然得以在“言说的共同体”层面,似乎先验性地具有了对“瓷”的“瓷性”进行审美把握的话语和作为文本的实物,我们又该如何在当下,重新面对“瓷的美学”已然成型千年的语言材料及文本?

也就是说,我们该怎样技术性地向“瓷的美学”发问?更具体地说,我们该用怎样的美学方法论,去把握“甜白之甜”、“天青之青”、“青花之蓝”、“均红之红”,乃至于“开片之美”、“耀变之美”的等等话语所指涉的可能的本体性问题?

诸如对“甜白因何而甜”的发问,就将直指“瓷的美学”的本体论。

我们当然也可以用中国自身的文学批评或者诗学的话语,比如“雄浑”、“气韵”、“真幻”、“崇雅”、“气象”,抑或“诗无达诂”等等来试着去把握某种关于审美的阐释,但总有搪塞之嫌。终归,阐释学自宋明理学向心学转变之后,便无“尚理”的诗学传承了。

显然,就算在口头学术层面,“瓷的美学”也基本体现出了一丝与西学共振(而非跟随)的言说特征:“观看”与“上手”、“过手”等等言说之辞,虽然发端于江湖,游走在坊间,密谋于金钱的往来之内,然而,其必然指向“瓷的美学”的承载物或具体处,并通过长久的“言说共同体”的建构历史,形成为一种关于“瓷的审美”的范式:也就是,凡涉及“瓷之美”的事物,必定有一个经由先验性的“话语共同体”的言说,才得以抵达具体事实。因此这一类关于“瓷之美”的言说,常常是抽象的,而且常常借用通感性的词语,比如:味道;或者综合环境知觉,比如:雨过天青。

而且,实际上它并不能经由感觉,抵达经验(确切的知觉记忆),而是经由言说,抵达领会(尺度的弹性),这是中国艺术及审美在其可以把握的层面的一种特殊性,也由此而形成为本体性问题。正是这样的境况,对“瓷的美学”的发问,必然性地走向了现象学,走向了存在主义和浪漫主义美学。

巧合的是,也正是浪漫主义美学,被认为是对现代性最为有力的发问者和批判人。

由此,“瓷的美学”,或许正是通过对现代性的批判和发问,从而得以进入其现代性的。

由此,我们似乎得以初步领会“瓷的美学”的总符号——景德镇,当它作为一个“瓷的美学”共同体的现世容器的时候,体现出了顽强而决绝地排斥外来文化,守卫“传统”的决心。然而,实际上这里面也明显地透露出,在毫无能力“自净其义”的前提下,某种文化的“鸵鸟心态”。因为,那些决然排外而“坚守传统”的人们,并不能清晰地明白,何为传统?如何承传“瓷的美学”之道统?道在何处?统从何来?也就是“宗归何处,教从何法”的问题,始终没有解决。

但毫无疑问,这反而因为在学术方法上没有准备好(甚或毫无自觉性),而决然排外的“鸵鸟主义”,却意外保护了一块尚未杂染的文化土壤,为今天可能的学术尝试,留下了空间。

正是“上手”与“过手”这样的坊间言说,启发了我重新看待海德格尔(Martin Heidegger),及其他的美学思想,对于“瓷的美学”的言说或者批判价值。通过海德格尔“本质地存在”的浪漫主义审美的现代性,让“瓷的美学”,最终打开另一片场域,具有了可能性。

而且恰巧,抑或“宿命”,海氏同样提到了“上手”与“过手”(在手或者现成),虽所言说与“瓷的美学”共同体的言说,风马牛不相及,然而就言说的话语本身继续追问,亦是在其根本处,有可供比对的可能性。由此引发我对浪漫主义美学针对“瓷的美学”,以比较诗学的技术方法,着手进行研究其可能的丰富想象。

自“瓷的美学”从器物文本的语言学研究开始,到今天,似乎有一条渐次明晰的线索,得以厘清“瓷之为瓷”的本体性与广延性。

就此,我将继续借用和跟随龚循明先生的艺术实践与探索,在“瓷的美学”的历史文本的内部,初步构建一个具有广延性的“瓷的美学”的现代性研究实践,并呈现一个涉及“瓷的美学”的广延性的展览。

本文即由此而展开讨论。

龚循明《热土》200x100cm 陶瓷釉上粉彩

龚循明《热土》200x100cm 陶瓷釉上粉彩艺术,作为劳作的字面意思

在神学尺度上的虔诚德性与理智德性,经过超验哲学、形而上学到笛卡尔(Rene Descartes)所拥护的机械论哲学,始终保持着人对世界的沉思状态,这一沉思状态本身,显现了人的存在性,即“人得以存在”的理由。这正是笛卡尔最终惊呼“我思故我在”(Cogito ergo sum)具有确切可靠性的答案的由来。

然而,胡塞尔(Edmund Gustav Albrecht Husserl)在其现象学中,提出了“定向的零点”这一先验的观看,先验性的本己,开始用“观看”或者“寻视”,取缔了“沉思”,世界因由“观看”或“寻视”,而成为世界;人,经由“观看”或“寻视”,而权衡自身,并确立了存在,及其优先性。胡塞尔的学生,著名的存在主义哲学家海德格尔(Martin Heidegger),将此阐释为“操心”(Sorge)。人,以此在(Dasein)(作为可以向“我”发问的存在)的方式,因对存在的领会,而成为存在物的优先,是存在之所以被确认为存在的澄明。而“操心”,则是此在的本质。

那么,从这一刻开始,哲学开启了浪漫主义美学的历史征途。

在《艺术作品的本源》这篇文章中,海德格尔(Martin Heidegger)引入了“大地”(Erde)这一哲学概念,就此厘定人与自然的关系。这个关系的最优结构,正体现在那个著名的“诗意地栖居”论断。“大地”,作为一种被此在最终“建造”起来的现世之场,它与“世界”有着相近而又不同的概念所指。而艺术作品,正是通过“建立世界”的同时,“制造”了“大地”。

而人,作为由“操心”而本质化和优先化的此在,在对神性进行承领的时候,以及在对德性进行承领的时候,将由“作诗”而抽拔出对存在进行度量的尺度,因为“大地上本没有尺度,仅仅从自身内部承领尺度的现代人,只在劳作、建造的意义上栖居。”而且,此栖居常常“由于由劳作所宰制,竟而演变为争名逐利的蝇营狗苟,贪娱求欢的浑浑噩噩”。①

那么,什么是“作诗”的尺度?人,通过怎样的“作诗”而自行领会“诗意”?

海德格尔说“天空就是尺度”,乃是阐明神的神性,借由天空而标示其恒久存在的必定性,虽然这一必定性是被天空所遮蔽的,然而正是因此遮蔽,而呈其存在。

但是今天,在物理学与地质学发展到如今这个面貌的当下,人与大地的“制造”关系,越来越只能借由“现世的劳作”本身,而试着去重新(或者“不断地再次”)领会——或者就算还能够——“澄明”出“天空”与神的关系实质。

因为,“作诗”已经由虔诚德性的丧失,而厄变为“精神仿象”②的当下(现代技术文明的根本之罪/笔者按),艺术家,或者诗人,不再能够通过“艺术的劳作”(作诗的美学行动),以象征的方式,而从俗世的浑浑噩噩中抽离出来,成为形而上学意义上的纯粹的“操心者”。而且,在海德格尔那里,“诗意地栖居”本身就不是指文艺活动,或者文学创作,而是生存的诗化。

正是在这一点上,“瓷”,以及涉及“瓷”的呈现的,工序繁杂的劳作、制作它的人、制作的历史、直观领会其美的共同体历程,以及“瓷”与此在(Dasein)现世生存的切近关系,体现出“做瓷即是作诗”的某种美学的领会。

但这个领会是通过“精神仿象”的“遮蔽”来显现的,也是因其越来越贴近“精神仿象”的深渊,而又显现出这一美学领会的岌岌可危。

现今,正有另一种源自雅克·德里达(Jacques Derrida)的,后现代思辨,通过借用包括“超人类主义”(H+)发展出的思想在内的文本言说,抽离“劳作”的经典俗世价值,重新归还其诗性的德行,从而再次以技术的后现代主义方式,逃离现世的“熵”化,实际上是值得商榷的目的论哲学,而热力学的“熵”,本身是否就是一种基于“定向的零点”的错觉,也值得认真对待。就此在这里,与目下正在流行的“劳作与熵”的后现代主义讨论,划清界限。

由此,我个人更倾向于暂时回避对“诗意地栖居”的祈望,而将诗性与作诗,隐含在劳作的本质无效上,这就承领了佛学的空性观。

正是“做瓷”(或特指景德镇的手工劳作)在现代技术高度发达背景下的本质无效,由此,一切经由“做瓷”而建立的劳作,仅仅浅表化为劳作的现象学行动——因此劳作不再满足现世消费的急切需求,而成为一种手感记忆的体悟,和古典的现世生存特征的,非物质化传承。

这正是“做瓷即作诗”的第一出发点,也仅仅因此浅表化,而让人之“作诗”,在“做瓷”这里,不过是一切有关涉及“做瓷”的劳作的“字面意思”,而且,如今也只有这个“字面意思”是现世可靠的,它让生存变得触手可及。

因此,在“景德镇场域”内的陶瓷艺术、“瓷的美学”及其广延,也不过就是存在于劳作的“字面意思”之中,它不再需要强调神性或诗性的能指,也不再向任何所指去跳跃,它仅仅通过劳作的“字面意思”本身,成为对神性的拟仿者,并用以彰显对虔诚德性的继承——但这只是笔者个人的,经由浪漫主义美学,面对“精神仿象”背景的一种“去蔽”方案。

正是因为“…人诗意地栖居…”成为了“诗意地栖居”的精神仿象,“诗意地栖居”于是竟然成为了自我遮蔽之事。

龚循明《山观图》120x120cm 陶瓷釉上粉彩

龚循明《山观图》120x120cm 陶瓷釉上粉彩火、土地与泥性

海德格尔将“操心”所“观看”,或者所“寻视”的“世内存在者”,分为“上手事物”和“现成事物”。③作为“上手事物”,是其最切近于此在的存在者,并首先来照面的存在者,因其最切近,而让此在“日用而不自知”。④而这恰恰是土地的第一性。

而泥土,作为土地的物质属性,被从土地中提取(抑或规范)出来,作为人与“大地”的制造关系中,第一切近此在的“世内存在物”,具有优先于一切“世内存在者”,而与此在切近的天然性。

正是经由被从土地中提取(抑或规范)出来的泥土,此在才确切于其与“大地”的精神照面。

这是“做瓷”所具有的,和不可取代的特殊性。

因此,此在经由泥土,再次向土地进行寻视,从而广延出土地上的一切“世内存在物”。毫无疑问,这将让泥土,成为此在“观看”或“寻视”的“第一上手物”。正是其因此而作为“上手事物”的优先地位,而成为人确认其之所以是人的起始。(在这个地方,无可回避的东西,竟然是自然哲学。)

而紧接于“第一上手物”的,甚至与“第一上手事物”不可廓清边界的“第一现成事物”,从各个方面来看,应该只有“火”。火,是人向来所“惊心”的,完全不适其手的最先成为触目的“现成状态”的存在者。

而正是火的第一现成状态的经验,以及泥土作为土地的具体,而被日用的经验,才让此在(人)触及先验与超验的沉思,因由沉思,而澄明了神性,以及显现出“天空”与神的关系的存在特征。海德格尔仿佛从没有,或者不希望(不屑于)这样去切题。

在海德格尔那里,上手事物首先就被理解为工具或器物(Zeug),他避而不谈造器。

然而在这里,在这个文本之内,人在觉知到其作为人的存在的时刻,实际上具有一个“造器优先性”的范畴。

在曾经的神学层面,在这个问题所触及的范畴里,也有,而且只有一个优先物,《圣经》将其描述为“知善恶果”。但是,这个“蛇与知善恶果”的故事中,本身具有一个选择性前置,这一点是应该被强调出来的。因为这个被隐含的前置的选择性中,已然又隐含了“知善恶”本身(“顺从上帝之训诫为善,悖逆上帝之训诫为恶”是一个根本前置)。

而这个优先物,在自然哲学发展出的“进化论”里,却并非是人在久远的,作为动物的历史中,所能先验地感受到的(也更还没有“超验”一题目)。

在自然哲学及其“进化论”层面,这个优先物并非“知善恶果”,而是造器的发生——“做陶,进而至做瓷”。正是这一点,让“造器”是不同于改造与利用自然现成物的,具有强大的,文化进化论意义的,全新的、从无到有的“创造”事件。

正是在这个问题上,有了一个实际上“同时于”自然哲学与神学分野的,精神面貌与领会方法的相遇——“造器”经由自然哲学的发展而从历史中显像,却指明了“神性”的所在方向,即“造器”让人发现了神性。

这样一来,我们应当怎样在自然哲学所发展出的“进化论”和神学作为第一科学⑤的优先地位之间,进行道路的选择,成为了一个不大不小的问题,而且这也正是当下的一个世界级问题。

后现代主义的解构哲学,在其表述特征里,有试图磨平这里面的界线的企图,从而隐含着让自然哲学再次成为神学的一个议论方法,进而得以返回到继承古老的知识德性的传统精神轨道上来。但这里面,除了无休止的,学科边际的争夺本身,似乎看不到显明而确切的希望存在,因而饱受争议也在所难免。

从单纯的,自然哲学这一支系统里来看,人觉知其作为人,进而作为此在,与大地、天空、神四位一体地进入沉思,具有一个“造物”,或者“造器”的事件前置和优先。也就是说,在自然哲学范畴里,神性的被澄明,实际上是通过“造器”而显现的,是一个渐进的文化过程,而并非首先就被理解为作为“器物”(Zeug)的“上手事物”。

在自然哲学与进化论的知识系统里,人类自开始创造第一批器物以来,器物与造器的历史,就是人类文明历史的重要组成部分。从古至今,必定还得往后。

器物,不但是人类社会关于“家”的概念组成的重要部分,亦是“国”的概念构成主体,更是人类文明生活的主要表现形式。人类正是开始生活于越来越多、内容越来越丰富的器物之中,而产生了与自然脱离的精神假象。⑥这个精神假象构建了一个需要重新通过领会,方能抵达的“精神家园”,一个经由与他人的“操劳”方能建立的主体间性。

进化论,本质上否认了“诗意地栖居”的可能性和必要性,也否认了神性,以及神学才是第一真科学的地位,并由此也间接否认了浪漫主义美学的必要性,这个问题,如果不在这里提出来,必将成为一个最大的漏洞。

龚循明《无题》70x60cm 陶瓷釉上粉彩

龚循明《无题》70x60cm 陶瓷釉上粉彩然而,考古人类学和心理学人类学显示出,正是在造器的起始阶段,诸器物强大到足以成为神学的一部分,足以让自然哲学滑进神学的虹吸场。也许正是因为如此,西方人类学者有回避“造器引发神性觉知”的课题,进而有试图全面抹去人类学的造器一章的技术企图。(著名的《人类简史》就彻底抹去了对人类进化环节中的,针对“造器”的一切言说。)

而我们,却务必得重视。因“瓷的美学”,不仅仅涉及到一个言说共同体,更涉及到如何把握“瓷”所构建的另一种文明,及其精神样式的问题。这不是一个狭隘的民族问题,而是人类文明整体的问题。

精神的“家园”,正是通过形而下的“造器”历程,将“天空”与神的关系,进行敞亮的。并进而自行领受神的意志,产生“管控自然”的神性的权力领会。

这正是人类在造器的过程中,因从未有过地体验到,完全独立的“自我”意识的存在,这让它成为人类共同的,“自我”与存在意识空前强化的诱因,也是“第一次认知革命”(觉知存在与存在者的意识发生)的后期表现形式——作为一个创造者的人,所具有的神性般的存在感受,这是与模糊的,与世内存在者保持“原始共在意识”,所完全迥异的精神体验。这一精神体验,足以澄明出海德格尔所言说的神与神性、诗与诗性。

因此,“瓷的美学”绝非自明的存在,而是经由“造器”而渐次展开的广延。

在进化论的知识发现过程中,“原始共在意识”具有250万年的人类进化历程,正是这个“原始共在意识”的缓慢积累和不断诱变的过程,最终诱发了原始母系氏族社会的精神表达:巫术与祭祀,进而神学——用以控制和把握此在,与“他在”(世内存在者)能够继续返回到“原始共在状态”(精神家园)的最初沉思,终将涉及到艺术与灵魂意识的原始表现,直至“人诗意地栖居”。

正是造器,让人类逐渐开始脱离与世内存在者之间的“原始共在意识”,并进而把这个“原始共在意识”,转身为先验性的“精神家园”。

因此,造器行为的发生,与人类发现一切“神性的”、“自我性的”和“他者性的”等等高级的分辨思维的发生,在精神关系上密不可分。它是人类演化过程中,第一个堪称伟大的真正意义上的劳作(劳动),同时,也是人类世界往后一切精神苦难的原始根源之一。

或许正是因为在制造土器和陶器的过程中,人类首次发现了自身改造现成品之外的特殊能力——创造力——才第一次发现了一个神性的问题:谁创造了我?

这一发现和发问,具有与原始状态地,利用现成的石头与木头改造为粗陋的工具,所不能比拟的心灵震撼:超验性的存在设想,已然开始受孕,并且必然地,包含了形而上学的精神结构。

从石斧石刀等等,简单工具改造的旧石器时代,到实现从无到有创造出器物的新石器时代和陶器时代,以及更晚一些的青铜器时代、铁器时代,直到互联网时代、信息时代和AI时代,人类正是通过不断地发现与反思“自在的神性”,才开始不间断地思考“他在”神性的实在可能性,这一直到所谓的后现代的今天,都是如此。

作为“第一现成事物”的火,与作为“第一上手事物”的泥土,结合为人类生存的第一类造器,以及器物、工具,上手状态(Zuhandenheit)和现成状态(Vorbandenheit)的一切沉思,这正是以哲学方法来看待“瓷的美学”及其历史发展的一个可能的视角。

那么,在现象学层面,泥土,从土地中被提取(抑或被规范),仿佛具有了“第一物性”和“现成事物”的意义,我们通常将其表述为“泥性”这样一个的概念,但其只不过就是人性本身。正是泥土的不适其手,而变得触目并彰显出自性,因此“泥性”,正是对其“不适其手”的另一种表述方法。

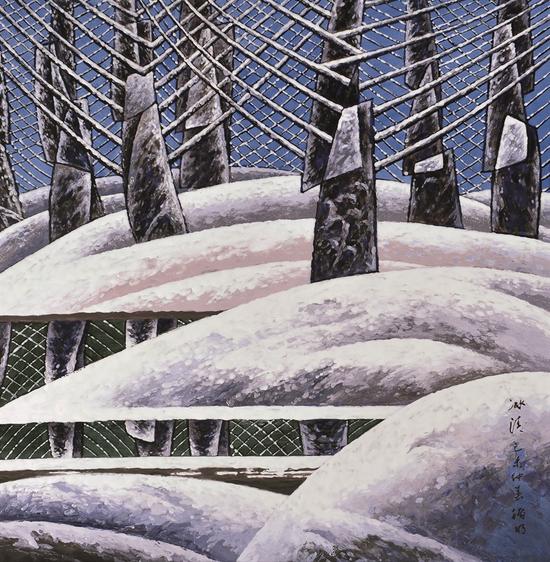

龚循明《四季·冬》100x100cm 陶瓷釉上粉彩

龚循明《四季·冬》100x100cm 陶瓷釉上粉彩作为意志彰显的陶瓷美学历史及其范式

众所周知,陶瓷美学,特别是“瓷的美学”,具有一个完全属于自身发展规律的“封闭的历史”,而这个封闭的历史,正在一种全新的美学层面进行敞开,这是一个既被动也主动的过程,而且,这正是今天发生在“景德镇场域”之内的,陶瓷艺术本体上的事实。⑦

景德镇作为一个具有千年历史积层的文化场域,它所能指涉的“瓷的美学”历史,是世界范围内所独一无二的。因为在20世纪以来,“瓷的美学”并不急切地想要进入现代性的场域,在器用层面的“中体西用”思潮,也并没有对“景德镇场域”造成显然的冲击。

虽然,自20世纪80年代以来,自日本发端的“现代陶艺”,将涉及“造器”的现代性(其实本质上具有某种“后现代”意味)裹挟进“瓷的文化场域”,以至于今天,许多人分不清“现代陶艺”与“瓷的美学”的根本界线。

“景德镇场域”在“瓷的美学”层面,不仅仅体现出“言说共同体”的意义,也不仅仅表现在其丰富的历史文化的文本资源,同时,也彰显出,自这个文化场域所结晶出来的,关于“瓷的美学”的涉及到本体论的精神,及其领会。这实际上已天然具有了存在主义哲学的浓厚色彩。

也就是说,“景德镇”,已经并不仅仅作为一个地域名称,也不仅仅作为一种文化范畴名称,它实际上具有了某种以“瓷”这一人造的额外之物,及其广延,所呈现出来的具有本体论色彩的美学及其领会方式的范式名称。

从泥的泥性,到瓷的瓷性,它不仅仅是从“上手事物”到“现成事物”的过程,也不仅仅是“世内存在物”范畴内的“器用之物”。作为人造物的瓷,因其意外所具有的特殊本体性,而区别于其他人造物,也因此具有了完全迥异于任何其他人造物的独立精神价值。

瓷,特别是作为艺术而存在的瓷物,通过其越来越明显的多余之物(中国传统文化圈将此称之为“长物”)的属性,以及可能的纯粹把玩的物性特质,而逃离了用具整体的一般表达,也终究逃离了“表达终归是此在的表达”这一海德格尔称之为的“因缘整体”。

它成为一切“世内存在者”所建构的“因缘整体”的一个突触部分,或者一个优先部分——在人类学和进化论层面而言。

龚循明《无题》80x80cm 陶瓷釉上粉彩

龚循明《无题》80x80cm 陶瓷釉上粉彩瓷,以多余之物的身份,成为了此在领会其“生存的诗意”的诸镜像。

因而瓷的表达与其语言系统一道,仅仅是瓷的表达。作为此在的人,通过领会其不可被完全控制的“泥与火的言说”结果,从而得以具体领会到“生存的诗意”。

瓷的“日用性”,已不仅仅在“现实器物”这个层面,它还在美的领会层面,向人的“生存的诗意”进行承诺,并已然充分占有“生存的诗意”作为从“形而下”向“形而上”敞亮的时间历程。

在自然哲学的进化论层面,我们有非常严肃的考古证据,可以证明造器历史的严密发展特征,并由此形成独特的美学精神的领会传统。而这段历史,足以媲美完整的西方美学的主体历史结构和线索。但不同的是,陶瓷造器的劳作历史,即是纯粹的美学和精神史,同时也是器用,乃至人类文明结构的演变和分化史。

目前,还没有那一种人类的劳作,如同陶瓷造器的劳作历史一样,具有如此鲜明的文明学特质。

考古人类学发现,公元前12000年前后,在远东大陆与日本列岛尚未完全分割的森林时代,原始智人已经成功地迁徙到此,并大致稳定地在此地区世代繁衍。

重要的是,正是在这一时期,智人们普遍发现了泥土的塑型功能。

因此,这一时期应该是一个稳健的考古时间坐标参照点。

而考古的最新资料显示:公元前29000年至前25000年左右,人类已经烧制出了第一件陶器——表现为一个裸体的女性,人们将其命名为“下维斯特尼采爱神”。公元2004年,考古学家们在中国江西的“仙人洞文化”遗址,发现了年代至少在公元前13000年的条纹陶,2012年,考古学家们再次于同一遗址,发现了公元前20000年至前19000年的陶质容器残片。

围绕“公元前12000年”这一坐标参照点,我们可以大致画一个人类造器历史的时间分布图:有迹象显示,北非发展出陶器的时间,大约距今10000年左右;而南美洲的陶器,则距今7000年左右。因众多文明的造器历史,都具有相对独立的发展特征,因此,人类造器历史的时间分布图,应该呈现为一个二维平面函数,而非一段有明确起点的直线。

有研究发现,早期原始造器的塑型,有可能使用一种“盘泥条”的原始方式,这一方式在局部地区沿用至今。

在中国的景德镇地区,盘泥条制坯技术与拉坯成型技术,被部分传统技术工人所共同掌握,这些技术如今被称为造器类的“非物质文化遗产”。而陶轮的使用,如今公认为,是苏美尔文化的重要特征之一。历史学家相信,包括中国的陶器制作历史在内,使用陶轮,皆源自美索不达米亚文明的苏美尔文化区。

考古学家在日本列岛的森林时期土层,发现了人类最早期的另一类器物:土器。这是一种没有烧制过的器物,制造土器的人类时代,被考古界称之为“绳纹时代”。或许,这只是一个地区现象,而非普遍存在的器物发展历史。

“绳纹”一词来源于美国动物学家摩斯,关于大森贝冢陶器发掘的报告。

1877年,也就是在日本历史的明治10年,摩斯考察了东京地区的大森贝冢,并撰写报告,日本学者谷田部良吉翻译此报告的时候,将其翻译为“索纹”,后由白井光太郎改为“绳纹”。第二次世界大战之后,学界开始沿用“绳纹时代”这一学术名词至今。

部分公共资料,将“绳纹时代”的器物统称为陶器,实际上这是不严谨的。

在学术上,陶器是指用火烧过的器物,火烧温度大约在600-800℃之间,这已经体现出人类控制火的能力,有了大幅提升。而早期的绳纹器物,仅仅停留于泥土的塑型,尚未发现“绳纹时代”早期的人类,一开始制作此类容器,就发展出了窑或者裸坯柴烧。因此,严肃的学者与文献,将这一时期的前部分,定性为土器时代。“绳纹时代”结束于公元前300年左右,时间跨度非常巨大。

而在中国的西安地区,考古学家发现了公元前5000年左右的半坡母系氏族遗址,它应该是中国仰韶文化的一部分。1973年,在中国的长江下游流域,发现了同样距今大约7000年左右的河姆渡文化母系氏族遗址,而这应该是一个基于水系的渔农业遗址。在位于中国的四川省广汉市西北的鸭子河南岸,考古学家则发现了距今5000至3000年历史的,文明程度更高的三星堆遗址,它已经走向了高级的文化器物历史——玉器和青铜器。这些遗址,连贯成后来的华夏文明的主体文明起源部分。

“半坡”这一名称的由来,直接与窑有关;而河姆渡文化,则与渔业密不可分。

据考古发掘的成果显示,当年的人类利用了大地的自然结构——小型的坡型丘——半坡,通过在坡型丘的底部横向挖洞,然后在坡型丘的顶部纵向挖洞,创造出一种原始的窑,这显示人类在这个阶段,对火的理解与控制能力,达到了非常高的水平。半坡文化显示出,当年人们的定居方式是“围窑而居”,这是一种非常先进的原始工业定居形态。相比较其他的同时期的定居模型来说。

这个时期,与东亚地区可考证的早期土器的发生历史,又已过去了7000多年。

演化,确实是一门磨洋工的作业。

龚循明《窑歌》45x80cm 陶瓷釉上粉彩

龚循明《窑歌》45x80cm 陶瓷釉上粉彩半坡文化出土的人类居所,显示当年人类依旧沿用了原始的穴居模式:一种半地下的,逼沓而狭小的居所。挖土而居的方式,显然并不能称之为一种现代意义上的“房屋”概念,这表明当年生活在此处的人类,至少在居住方面,并不比他们的原始祖先更加先进。生物学告诉我们,许多种类的动物,都具有挖穴而居的原始本能。

河姆渡文化则表现出某种人类居住的先进性:干栏式建筑,是河姆渡文化的重要特色。而这一建筑形式,也极有可能是中式建筑的最初母本,这同时也预示着,有可能河姆渡文化具有当年全球人类文明较高的先进性。

居住方式的差异,或许还与南北气候和温差有极大的关系,因此在不同的温差带生存的人类,其文明的发展水平,具有显著的差异。那些在极热和极寒地区生活的人类,文明程度显著低于处于温带地区的人类。因此,地球上的北纬30°线,成为历代各地区先进文明的发生线。

有学者的观点认为,人类自原始狩猎采集时代,至开始驯化野生动植物,是最早发生在公元前9000年左右的事情,而公元前7000年后,才在今天的仰韶文化地区或者河姆渡文化地区,出现了农业驯化现象,内容包括:大米、小米和猪⑧。人类因驯化野生动植物而定居。

实际上,在河姆渡地区,考古发现了橡子、菱角、桃子、酸枣、葫芦、薏仁米、菌米和藻类,事实大大超出了西方学者的结论:半驯化状态的农业,或者叫野生农业,始终是中国农业保持至今的基本特色之一,或许也是东亚地区发达农业社会的文化特色之一。半驯化,能否导致定居的发生?至少目前,甚至连这个名词都还没有被公认,更不要说,产生一个相对确切的学术设想。那么,人类的定居,是否仅仅因为:驯化与农业、水系与渔业、以及信仰与祭祀?而不再有任何其他的可能性呢?

至少在亚细亚远东大陆,在泛东亚平原,到公元前5000年左右,半坡窑以及稳定的陶器生产的出现,让人类的定居形式,明显呈现出 “围窑而居”的原始先进形式。这是一种非农业的定居形式,而更近似于工业定居。当然,如果非要强词夺理,我们也可以说,是先发生驯化农业,再产生窑。但这样的狡辩毫无意义。

新的考古证据显示,在中国江西“仙人洞文化”遗址,发现了距今22000多年的陶质容器残片。这证明,要么公元前7000年前后,驯化农业才在泛东亚平原上展开的历史认定,完全错误,要么“围窑而居”早已先于驯化农业的发生。

能否证实“围窑而居”远远超过距今11000年的农业驯化历史?则需要进一步的学术成果的支持。若无学术造假,驯化农业的发生导致定居,这一推论,至少在泛东亚平原,有点站不住脚。

在现有的条件下,至少我们可以看到一个基本事实:从公元前12000年的“绳纹时代”的考古发现,到西方学者认为的公元前7000年的远东驯化历史的发生,再到半坡氏族的挖土而居的围窑定居的稳定状态,中间有一个5000年的代差和一个2000年的代差,在这两个足以放进公元前20世纪到公元21世纪初的巨大历史容量的时间内,人类似乎已经在亚细亚远东大陆,因为各种原因,处在不再到处挪窝的迁徙或半迁徙状态。

人类的定居,以及农业文明的发展,伴随了养殖畜牧与纺织等等一系列文明特质的发展。如果将造器与定居的历史进行挂钩,我们将得以认清经由“陶”到“瓷”,再到“瓷的美学”及其广延的基本轮廓。

也就是说,当我们讨论工具与器物的时候,我们必然应该从造器开始,而讨论“瓷的美学”,则必然不能回避建立在在造器劳作层面上的丰富的美学广延性。

因此,讨论“瓷的美学”,我们将必然性地,将目光由“瓷”这一主体,向劳作和人“生存的诗意”去延展开来。它正是不可回避的,此在通过“操心”(Sorge),时刻希望彰显的存在意志,这一意志,是通过对生存的创造性把握,来显像的。

正是这一系列的,文明学事物的发生与发展的结构关系,人的意志,开始投向对自然的掌握,并凸显出神性的存在,及其意义:人,通过对神性存在的领会,从而得以领受“神”的旨意,一并领受管控自然的命运。

而对美的领会,在造器与文明分野的维度上,虽然中西方具有各自迥异的差别,但是,陶瓷美学,或者更加明确地廓清为“瓷的美学”,则是华夏文明独自发展起来的,具有与西方存在主义哲学视阈同构的精神领会范式。

就此,得以厘定“瓷的美学”在现代性上的探索命题的基本范畴。

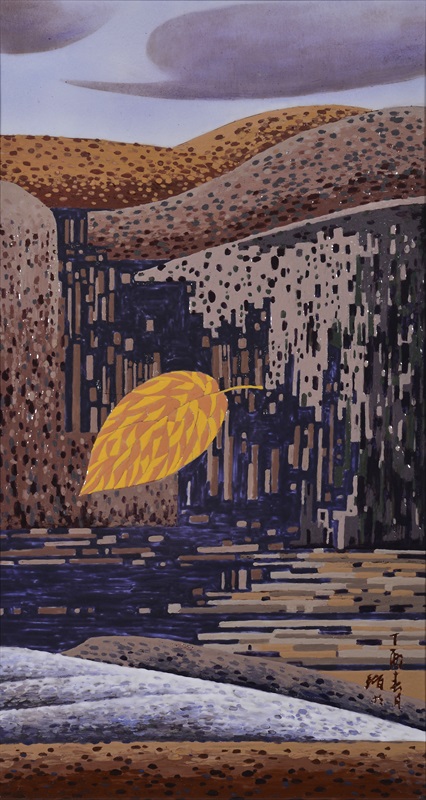

龚循明《无题》45x80cm 陶瓷釉上粉彩

龚循明《无题》45x80cm 陶瓷釉上粉彩龚循明个案

诚如德国学者所认为的,浪漫主义是现代性自身内部的一次自我批判。也诚如中国学者真诚地承认:“后现代提供游戏却不提供价值,个体人的生存价值问题,依然摆在汉语思想面前。”⑨

那么,近五年来,以后现代思潮为根基的当代陶瓷艺术实践,实际上仅仅只是一个局部的,一哄而上的“当代艺术”方法论的材料游戏。但这个一哄而上的力量,并没有能够真正撼动“瓷的美学”的历史整体,全面企及现代性,这里面恐怕与“景德镇场域”的历史积层过于深厚,其广延过于宏大,而文化的“鸵鸟主义”又过于坚硬有直接关系。

而最本质的问题在于,以“当代艺术”的方法论为基础,以陶瓷材料为媒介,去进行后现代讲述,实际上与“瓷的美学”及其历史整体,毫无关联。

在景德镇的艺术家之中,龚循明以其特殊的领会方式,开启了他对“瓷的美学”的本体性研究,这是一个从不自觉向自觉递进的过程,同时也是现代性层面的“瓷的美学”通过艺术的劳作界面,不断澄明的过程。

必须着重指出,“瓷的美学”现代性,不但需要系统、自属而独立的方法论,而且决不可脱离其历史文化的土壤和积层结构,也就是说,“瓷的美学”现代性过程,并不是一个抛弃一切旧传统,转身拥抱某种时髦观念的过程,而是不断面对“瓷的历史及其言说”的过程,确切地说,是不断攀登千年历史之峰的过程。任何知识上的重大缺陷,都会导致文化的“坠崖事件”。

这就导致必须对这个命题首先进行发问:“瓷的美学”有没有现代性的必要?以及怎样才是“瓷的美学”的现代性?

那么我们在上文所罗列的陶瓷考古材料,实际上提供了一个陶瓷历史的嬗变起始点,从这个起始点到今天,我们可以明确看到从陶到瓷之后,器物在文化层面的媒介历史,转变为了瓷的审美本体性历史,这个历史在宋代发展到了古典主义的高峰,由宋以来到清代,瓷的审美历史又有回到媒介历史的明显现象,而这个现象对于“瓷的美学”来说,是一次滑坡或者折返,这与元代的青花历史,实际上是某种单纯的“文化政治史”不无关系,以至于这样的瓷的“文化政治史”,在清代成为另一种媒介史的高峰,这同时也是当下将“瓷的美学”,误认为仅仅是媒介学的由来。

那么,“瓷的美学”的现代性过程,其实是与整个人类文明历史进程密切相关的,“瓷的美学”的现代性的发生,是一个更大的,历史场域的嬗变的必然结果,否则,“瓷的美学”就有逐渐退出人类文化历史的鲜活舞台,成为一种最终需要去凭吊的,死亡的文化遗存。

而要回答“怎样才是“瓷的美学”的现代性?”这个问题,当然不可能用言说文本的阐释,就可以完成,这正是艺术家及其实践的重大意义所在。

龚循明在创作中

龚循明在创作中自龚循明在2008年发起“溯源运动”以来,就始终在坚持对材料媒介的严格限制,实际上这种限制是完全可靠和必要的——虽然在开始的阶段,其并不显出怎样的先进性。但因学术的严谨性,在后现代媒介观念与“瓷的美学”传统激烈对撞的当下,我们并不能冒然就选择站在“一切传统”的对立面。

龚循明的艺术探索,是一个缓慢而坚定的精神探索进程,直到他将“瓷的言说的历史语言系统”,进入到解构、抽离和再阐释的小心尝试阶段,最终,完成了他对“泥性”、“瓷性”,和“瓷的材料历史的话语场”的初步言说。

自2014年上海个展(龙美术馆一号厅)对瓷的语言学探索之后,龚循明正从“瓷的美学”的材料本体及其历史,向“瓷的美学”作为[劳作的“字面意思”]进行切换。这一切换,正是艺术家在其“语言学准备”之后的一次有力的进发。

这是一次完全不同的美学实践和探索,龚循明正在以新的实际行动,试图廓清“瓷的美学”在现代性与后现代游戏之间,所存在的边界。

在瓷的材料语言,已然通过其“多余之物”的身份,透过“劳作的本质无效”而成就为诗性的场域里,劳作成为了人对神性的拟仿游戏。这正是《景德镇范式——2017龚循明个展》所希望传达出来的观念。

本次展览,将试着纳入“瓷的历史”所广延出来的劳作场域,用以共同抵达“人的生存”可能的诗意存在。

龚循明 影像装置 溯源

龚循明 影像装置 溯源 参考文献资料

① 《澄明与遮蔽》 张海涛 中国

② 《驯化者——从自体管窥群体的精神简史》 子贺 中国

③ 《存在与时间》 海德格尔 德国

④ 《澄明与遮蔽》 张海涛 中国

⑤ 《科学与宗教的领地》 彼得·哈里森 澳大利亚

⑥ 《驯化者——从自体管窥群体的精神简史》 子贺 中国

⑦ 《历史的缝隙与神经元》 子贺 中国

⑧ 《人类简史》 尤瓦尔·赫拉利 以色列

⑨ 《澄明与遮蔽》 张海涛 中国

子贺

子贺子贺,涂姓,学名琪敏。1975年生于九江。艺术家、策展人和独立学者。早年从事诗歌创作、商业摄影和广播电视媒体的策划。近年主要从事陶瓷艺术的研究及策展。重要展览《st.art就地出发——中国当代陶瓷艺术国际大展》。长于精神分析写作、绘画和跨界研究。