来源:东方早报

作者:陈纬

原标题:强半光阴被墨磨——回忆张鹏翼先生

书法家张鹏翼先生离世已整二十年了。张鹏翼先生生于1898年,其书法从李北海出,晚年喜以鸡毫作书,名重江南,作诗学杜少陵,庄重有余而欠烂漫。旧时文人总是将书法视作诗外余事,张鹏翼先生也更喜欢别人称他为诗人,他对收集、整理与保护古籍做了很多工作。他一生从事的工作大多与诗文有关,书法只是晚年的事。

一

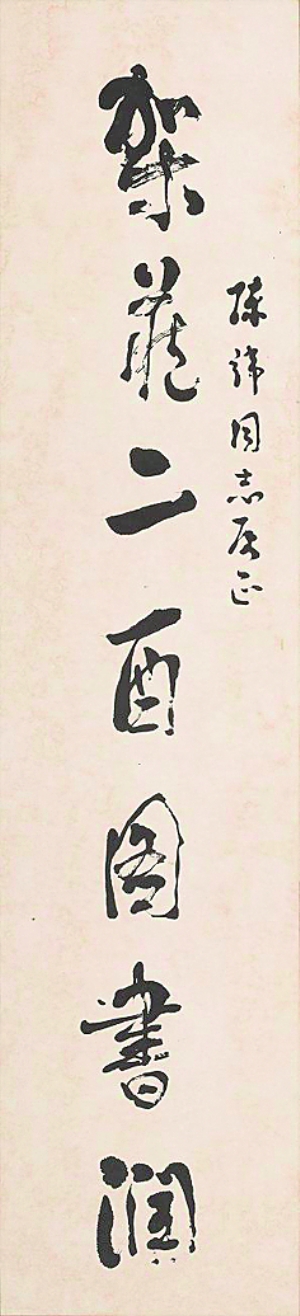

张鹏翼书赠陈纬对联

张鹏翼书赠陈纬对联岁月荏苒,算来自怡夫子离世已整二十年了。余生亦晚,我与先生见面认识是先生晚年的几年时间,那一年是1993年,先生94岁。

那年,我在老家平阳县城开了一家小书店,兼营文房用具。书店面对着县政府的大门,而先生住的地方是县文化馆的底楼宿舍,在县府大院的后侧。相距不远,先生那时腿脚已不便,他虽然很爱看书,但一次也没来过我的书店。

与先生见面是我的故友徐君玉辉牵线的。玉辉君是裱画师,聪慧而忠厚,与老先生是忘年交。先生孤身一人在老家,独子远在安徽,因此视玉辉如子。家里大大小小的事务皆托玉辉办。玉辉每月要为他到邮局领省文史馆给老先生发的津贴。平时又要将先生写字所得润资,少则几十元多则数百元,送银行存起来。玉辉君因病也故去好多年了,我时常怀念天国里的他们。

那些年小县城爱好书画的不多,我常送一些书法习作去托裱,共同的审美取向使我与玉辉很快成为知交。在他的裱画店,我时常见到老城前贤如蔡笑秋、苏昧朔、杨子恺、刘绍宽等先生的书画作品,当然见得最多的是张鹏翼先生的鸡毫草书作品。这些前辈唯张先生健在,常见他在故友的作品上题个跋或写首诗。玉辉又常给我讲一些老先生的故事传说,令我无比向往。虽然张先生健在,但于我而言,却是与这些民国乡贤同样的遥远。玉辉说找机会带我去见见老先生,我心中既是期盼又有一点紧张。

也不知玉辉给老先生看我什么习作,老人竟说:“这孩子将来有出息。”玉辉转告我先生的赞语,我受宠若惊。我知道自己习书未深,先生一定是客套的鼓励。玉辉说,先生说虽是稚嫩,但字还算写得“清”,“开口奶”吃得好。我听后,半信半疑。玉辉说难得先生印象不错,带你去见见。

玉辉约好了见面的时间。那天,他来我书店。我与他商量初次见老先生,送什么礼物好。玉辉建议,先生喜欢欧阳询与李北海的书法,就选一册欧或李的书法集。于是我挑了一册欧阳询的大画册,还认真在扉页上用毛笔写下“自怡夫子存念”几个字。近晚,我关了书店的门,与玉辉去老先生的家,一路上心里很紧张,不断问玉辉君见面该如何鞠躬、说什么话题好等等,玉辉觉得我很好笑。

张先生的家是个不足30平方米的简陋木结构平房,分隔成内外两间,里间是保姆的卧室兼厨房,外间是张先生的卧室兼工作室,很简朴,但干净,墙上用图钉钉着一件福建书法名家潘主兰的作品和新加坡潘受先生给先生写的一首诗。张先生留了我与玉辉一起吃晚饭。老先生话不多,总是笑着听人说。我无话找话,说着说着,便慢慢孟浪起来,斗胆谈一些我对书法审美浅薄的观点。我说得是蹩脚普通话夹杂着本地话,也不知他是否听得明白。老人总是以充满着鼓励与爱意的目光看着我,不打断我。先生烟抽得猛,喉咙浑浊,几乎每句话都由玉辉重述给我听。他劝我们喝一杯酒,酒杯很小,大约一两。他说每餐要喝一二杯白酒。曾闻书法家汪廷汉先生问先生高寿之秘诀,张先生诙谐地说:“两餐白眼烧(土酒),两包烂上游(香烟),坐得冷板凳,躺得硬板床。”他家里没有其他人,只有一个保姆,名叫赖秀莲。对张先生很尊重,听人说过,大冬天时保姆会给先生暖被窝。日子久了,保姆也写得一手好小楷,还参加县的书法展览。我们的晚餐中,先生一直很温和,但偶而会冲着隔壁的保姆大声使唤“老赖”,那威严的声音让我吓了一跳。

二

张鹏翼先生生于1898年,属于清代生人。13岁时,张鹏翼随当地文人王鼎铭先生学诗,与王鼎铭儿子王建之年纪相仿。王建之亦以诗名,然与张鹏翼性格迥异。至“文革”结束,斗大山城旧式的文人惟留张鹏翼、王建之两老,都担任县文联顾问,备受乡人尊重。张老号自怡,性格温和,家里常是高朋满座。王老号散翁,天生狂狷,口无遮拦,易得罪人,去看他的人就少一些,显得有些孤怜。二老常有往来,但却是貌合神离。张先生书从李北海出,晚年喜以鸡毫作书,名重江南,作诗学杜少陵,庄重有余而欠烂漫。建之先生书专二王,儒雅从容,诗名重于书名,颇为自负。不知是对鹏翼先生心存妒嫉,还是不屑张先生的字和诗,建之先生有时会在公共场合与鹏翼先生过不去。某次县书协开会,张鹏翼先生与王建之先生面对而落座。王先生说:“鹏老,你号自怡,你天天自己快乐,而不知别人不乐也。”张先生气得面色发青。张老语拙,往往争不过王老,有气往肚里咽。王老脾气大,吵架要立马见胜负。有一次,两老争嘴不下,王老竟将藤椅摔向张老,大叫绝交。两日后,王老像无此事发生一样照样串张老的门。

对张鹏翼先生影响最大的是刘绍宽先生,21岁始随刘先生游,对厚庄先生的道德文章一生膺拜。他曾呈诗刘先生,云:“牙签玉轴日相亲,著述千秋富等身,瓯海文章崇此老,桐城宗派更谁伦。”刘绍宽先生,字厚庄,清光绪廿三年举拔贡,师承马相伯。青年时曾赴日本考察教育,归国后协助孙诒让筹划温州与处州的新式教育,后任温州府中学监督,历任平阳、永嘉、乐清三县教育科长、温州中学校长。可谓是浙南现代教育的开山者,被誉为“浙南学界之爝火”。他又历十年主持编纂《平阳县志》,著述甚丰。晚年寓居平阳,张鹏翼先生始终追随左右。

厚庄先生对这位学生也钟爱有加,在其《厚庄日记》中有八十多处提及张鹏翼的诗文才能。成立于1928年,结束于抗战结束的“戊社”,是平阳老一辈文人学者所结成的定期举行诗词酬唱活动的诗社,基本成员有刘绍宽、王理孚、姜会明、鲍铭书、夏绍俅、毛树青、黄光、周锡光、陈箴、苏达夫十人,皆一时名士。他们“月一聚会,迭为宾主,一岁而遍”。 经常参与的还有陈天孩、谢侠逊、吴醒玉、苏昧朔、马翊翀等,张鹏翼、梅冷生、王建之作为晚辈亦偶尔参加。张鹏翼虽为晚辈,但所对诗联常被评为“冠场”之作。在刘绍宽的日记中记录下张鹏翼参加戊社雅集的佳句,如:“六代古城荒雉堞,五湖烟水冷鸥乡。”“残梦江湖成久客,馀生筋鼓入新诗。”“小炉火暖围儿女,大被眠安共弟兄。”“西东万里客中路,花絮三生湖上春。”“佳句喜从人日得,破鞋若自贼中来。”“夜雨高台僧说法,珠还合浦吏称廉。”“世间角逐纷蛮触,方外云游只钵瓶。”

旧时文人总是将书法视作诗外余事,张鹏翼先生也更喜欢别人称他为诗人。他早年曾任小学校长,又在县农会、工会、商会等处任职。1940年在平阳紫霞山馆创办书院授徒,后又任浙南中学、平阳中学国文教师,他教的都是古诗文。解放后,任平阳图书馆管理员,对收集、整理与保护古籍做了很多工作。他一生从事的工作大多与诗文有关,书法只是晚年的事。我的恩师萧耘春先生是他在平阳中学任教时的学生,萧先生在回忆随张先生学习时总会提及老先生当年反复要对他说的一句话,“你要先把诗和古文学习好,至于书法可以慢慢来。”随后,给萧先生一本《艺舟双楫》说:“慢慢读,不懂再读,总有一天会读懂的。”这些话影响萧先生一生,规规矩矩按张先生说的去做,先读书,多读书,在时间安排上,读书的比例多于练书法,几十年来如此。

三

我向张老先生讨字,他很认真为我写了一副对联“架藏二酉图书润,室积三都翰墨香。”这副联我常年挂在书房,很喜欢,鞭策着我多读书,以文养书。写这副对子时,我不在场,是玉辉君帮他拉的纸。玉辉告诉我,老先生目力已很不济了,基本是摸索着按玉辉的指处落笔,盖章自然便由玉辉代劳了。老先生是用鸡毫写的,实处见空,无中寓有,绵里藏刚,暗贮玄机。老先生上款落“陈纬同志”,我年少不懂事,对先生说称“同志”不妥当,借此要先生再为我写一件。“哪称什么好呢,再写什么内容?”先生很和蔼宽厚。我要先生为我抄一卷他写的诗,老人很高兴。那一卷字写得很小,有的字几乎肆漫成了墨团,然而整卷气息醇美,一派天真。这次老先生落上款称“陈纬道友”。

用鸡毫笔写字笔势奇宕,字迹丰满,但掌握不好字迹臃肿象“墨猪”。古今善用鸡毫笔并有著录的,恐怕只有苏东坡一人。史载“东坡先生中年爱用宣城诸葛丰鸡毛笔,故字画稍加肥壮。”苏轼得此笔后,曾“惊叹此笔乃尔蕴藉”。鸡毛笔较难掌握,非有特别娴熟的运用软笔的功夫不可。苏渊雷先生每以“东坡再生”自况,写字喜用鸡毫。“文革”中,苏先生贬回老家,住平阳县城,与张鹏翼先生认识。显然,张先生很欣赏苏先生的豪放个性与超人的才华,两人惺惺相惜,互有得益。我不知张先生晚年以鸡毫作书是否受了苏先生的影响。张老以鸡毫书来,常略参章草,出孙过庭《书谱》笔意,多飞白,骨力内敛,使转中笔锋偶会回弹,线条呈现斑驳断续笔致,生涩老辣,率意任真,从而达到柔中有刚的效果,形成其独特的艺术魅力。

受两老的影响,平阳斗大的山城,以鸡毫作书蔚然成风。以至当地制笔厂还专门有人研制鸡毫笔,供不应求。我曾也请玉辉君为我做了一支。制鸡毫笔颇不易,要等他家杀好几次鸡,积足能用的鸡毛方成。笔做成后,我试过一次,毫颖极软,又难贮墨,根本无法控制,从此悬于笔架当作装饰与纪念。随着张先生仙逝,平阳制鸡毫笔的工艺也就慢慢失传了。

四

我去看张先生的次数不多,现在想来很后悔。当时去看望老人也不觉得有什么特别值得珍惜的,平平常常。每次,我仗着先生对我的喜爱,都口无遮拦。现在想来,我是把慈爱当作放纵的理由,扮演小孩的角色,先生与我都受用这种交流的方式,很和谐。以至于为数不多的几次见面都给我留下无比深刻的印记,过了二十年还记忆如昨。

一次我写了一篇介绍张先生豆腐干大的短文,发表在《书法报》上,内容很空泛,却是我第一次写的所谓书法评论文章。我喜出望外,拿着报纸去先生处,读给他听。先生一定是根本听不懂我读些什么,因为先生不会讲普通话,我也读得南腔北调的。我边读边指刊于报纸一角的小文,字如蚁大,老人将眼镜推开,很努力去辨认写的内容,我急死了,我知道他看不清楚,也听不明白。

一次是大冬天,先生畏寒,抱被于床,读一本薄薄的唐诗选读。正读得入迷,忽大叫:“好也,好也!”回首对我说:“怪石奔秋涧,寒藤挂古松。这韩渥写怀素句多好。”我问先生好在何处,先生想想,复笑笑,却又道不出。记得萧耘春先生回忆,当年随张先生学诗文,也经常是问妙在何处,先生也往往无法道出,只让他多读,日后自知。数年后,我曾听金鉴才先生回忆乃师朱家济先生,朱先生的回答是,古人的妙处,好就好在不能道也。

我最后见先生是与平阳“墨社”的道友去向先生祝贺生日,那时时兴电视点歌。我们几个围着老先生,一起观看平阳电视台播放的点歌节目,大家一起高唱《好人一生平安》。微微的烛光中,老人满脸泛着红光,在那个寒冷的冬夜,无比温暖。

再后来,我远离县城到一个偏远乡镇任职,一去数年,家也从县城搬到鳌江镇,因而再也没有去看老先生。玉辉君告诉我,老人时常会问他:“那后生囡怎不来了?”每次我都很自责,但最终还是没有往见老人,一直到老人谢世。

先生是虚龄98岁时无疾而去的,按旧的风俗,去世前做了百岁寿诞的活动,是县政府为老先生举办的。老人那时的腿脚已不能行动了。活动那天,县领导亲自陪同,抬着先生在县城走了一圈,看看老县城改造后的变化,场面很风光。从青砖黛瓦的旧街变成水泥高楼的新城,不知老人会有什么的感喟。不久老人便去世了。我是几年后调到县文联任职,一次在一堆零乱的待处理的材料中无意见到老人做寿活动的数张照片,从照片中见到了当时热闹的场境和先生的音容笑貌。我将这些照片留了下来做永久的怀想。

我时常想着该为先生做点什么。1999年10月,文化部主办国庆50周年书法系列大展中,先生作为近五十年来书法名家参加展出,参展的作品正是给我写的那副对子。我还写了一篇关于张鹏翼先生书法艺术的介绍评论文章,参加浙江省书法家协会的学术交流会。我努力想让更多的人了解张先生。前年,温州文化局举办过一次张鹏翼先生的书法大展,功德无量。随着时光的流逝,张鹏翼先生不应淡出人们的视野,需要重新发现与定位。在我看来,先生是一个时代的名家,是值得研究与弘扬的一个真正书法大家。