作者:菲戈 韩见

“我的艺术的主题是时间。”

——杉本博司(Hiroshi Sugimoto)

上世纪七十年代,杉本刚到纽约时还是个学生。在成名前,他开着他的大众房车作摆渡人,也往来日本与美国之间做古董生意。

他尤其喜欢南宋画僧牧溪的画作。牧溪的风格大多自由放逸,在当时被视为且有悖传统而不被主流认可,却在日本备受推崇。杉本他开玩笑地自称为“宋朝摄影师”,用摄影模仿他的观念。

我国宋朝美学的确领先世界一千年,至少杉本博司给了肯定的答案。

如今杉本博司把大多数收入都用来收藏古董。他把过去因为生计而买卖古董的自己称作“因果锁链中的一环而已”,而现在纯粹为了收藏而买,他就是成为了“那个束缚于因果锁链中的囚徒”。

奇怪的是,杉本博司同时说他受到杜尚和极简主义的影响很大。从宋朝美术跨度到当代艺术,他到底在拍什么?

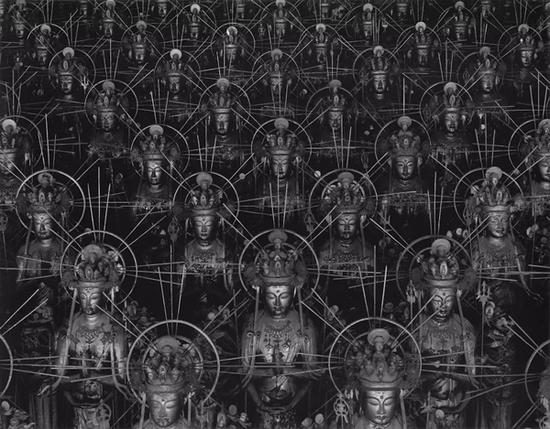

2012年杉本博司第一次来北京办个展时,我甚至还分不清杉本博司和山本耀司。直到几年后,我翻到摄影集上的这张照片,才对杉本先生肃然起敬。

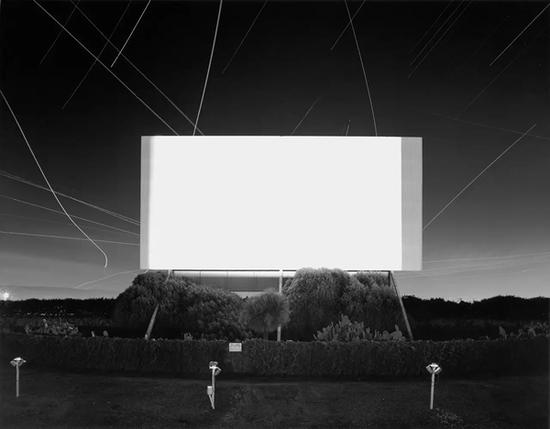

这是他的《剧院》(Theatre)系列作品之一。或许在那之前看多了整齐滚圆的星轨,露天影院的荧幕背后那几道恣意的流线,就像陨石一样击中我。我从没见过有人这样拍照。

这个系列他拍了40年,从他的拍摄方法——把曝光时间设成与电影片长相等——就能看出,这空荡荡的影院和空白的荧幕,是他刻意为之。

杉本的摄影从来都是目的明确的,他曾说,摄影使他想象的画面得以呈现。用这种方式拍摄剧院,源于他小时候看电影的记忆。电影放映完,荧幕回到空白,但我们脑子中留下了记忆。既然相机的发明就是用来替代人眼,那么把相机架起来“看”一场电影,会是什么样的结果呢?

于是他开始用相机拍摄电影。这种拍摄方法听起来十分诗意,但是实际操作起来非常困难。如此长时间的曝光,中间有丝毫的光线变化或差错,反映在底片上就会被放大。那些华丽和破败的细节,都是一个暗房大师无数次的枯燥劳作才换得的技艺,从无到有。

这组作品让他获得了古根海姆基金会摄影奖学金,于是他走遍了美国上世纪二十年代建造的剧院。

他称那些浮夸的歌剧院式电影院,是一战后美国经济繁荣的炫耀表现。“用灰泥之类的冒牌货,装饰成庄严肃穆的样子。我把这种现象称为早期迪士尼化现象。”再后来,他找寻古老剧院的足记延伸到欧洲。

如今我们每个人都有看电影的经历。在一个个因过度曝光而变成虚无的荧幕面前,我们看不见时间,它却的确留在我们的记忆中。

“相机虽会记录,但却不会记忆。”这是最好的总结。

如果说拍摄《剧院》系列的初衷是追寻自己的记忆,《海景》(Seascape)系列是杉本继续追问人类起源的记忆。海,是他找到的一个入口。

就像《剧院》系列里发光的屏幕一样,黑白照片中的白色部分通常被默认为是“明亮的”,但在他的《海景》(Seascape)系列中,变得难以判断。我们只能看到,一条天际线切割天空和海洋。U2的专辑《消失的地平线》,就用了他的照片作为封面。

“我要处理的对象是水和大气。这两样可说是至今为止对人而言变化最少的东西吧。其他世间万物都随岁月的流逝而变化。我的艺术的主题是时间。”

拍摄海洋依旧是为了表达“时间”。孕育了万物的海洋,是所有人类记忆的起点。几亿年来,海洋与天空最接近永恒。“我们和石器时代的人看到的是同样的海。”

这一系列千篇一律的照片,同样是他刻意而为之的——把焦距设定在比无限远更远。听起来很和“延长曝光时间”的套路如出一辙。

很多人都爱拍大海,但杉本的大海最有名。在北京个展开幕前的讲座,有人问他为什么要用黑白灰这样极简的方式拍摄大海,他的回答是,他有意模仿南宋的绘画观念。

把大海简化到如此,很像罗斯科的色域绘画。2012年,还真的有策展人将罗斯科的画作与杉本博司摄影共同展览。(伦敦佩斯画廊,名为:DarkPaintingsandSeascapes)

也因为看起来简单,比起杉本的其他系列,《海景》系列拥有最多的模仿者。但无论怎么模仿,都是拙劣的。因为杉本的创作,早已跨出了摄影的范畴。

这幅奇怪的火焰,是一支蜡烛的生命,杉本同样用相机“看”这它的方式把它拍下来。而下面那些奇怪的枝丫,是杉本用40伏电击直接在底片上显影的结果。

他也做装置、做建筑,并最终在小田原找到落脚点。读他的书,能够感受到二战后弥漫在整个日本民族的挫败感。或许这也能解释他为什么如此热爱本国文化,并且最后回归日本。他亲自设计的小田原艺术基金会办公室就将在秋天开幕。(还有几个艺术展厅、能剧剧场、一个茶馆)

摄影术被发明以来,就不被当作艺术。因为它的初衷是“记录”而不是“创作”,毕竟从视觉上人们更喜欢陌生的、虚构的东西。比起绘画、雕塑、建筑等艺术,摄影经常被认为扁平而单薄的。

但杉本的摄影有了时间的厚度,在布列松“决定性瞬间”风靡之后的一种逆行。如今的摄影术愈加发达和简便,如果你迷失在社交网络,偶而想寻觅时间的痕迹,别忘了回头看看杉本博司的作品。

杉本博司是个健谈的人,放上去年外滩专访,通过他说的话才能更深地理解他的作品吧。

B=《外滩》

B=《外滩》H=杉本博司(HiroshiSugimoto)

“创造”一张照片

B:听说你所有的相机都是胶片机?

H:我有佳能的数码相机,但不是用于艺术创作的。

B:为什么坚持用胶卷?

H:胶卷的成像质量仍然更好。你在我的展览中看到的那些照片,我用数码相机拍不出来,当然我要坚持用胶卷。

B:这么说,如果胶卷公司都倒闭了,你就只能自己做胶卷了。

H:嗯,有可能。或者我可以买下一家公司……

B:你还有自己做的相机。

H:是的,是改装过的相机。为我的需要设计和制作的,我总是改装和升级相机。我所有的工具,并不完全是我自己做的,而是我为了用得顺手改装的。

B:你的大部分作品是系列作品,是因为你认为单幅照片不足以表达你想表达的东西?

H:我觉得用系列来表现更好。

B:为什么?

H:没有原因,就是因为更强烈吧。

B:你更像是一位当代艺术家而不仅仅是摄影师。

H:摄影也是艺术,摄影师可以同时是艺术家。

B:但你的摄影艺术与传统摄影不同,你所做的不是抓住某个瞬间,而是先创造一个场景。

H:我不是拍照,我“创造”一张照片。我一开始拍照就抱着这个想法。

B:苏珊·桑塔格说,摄影就是创造人工的古董,因为事物一旦被拍摄下来,它就已经过去了。你怎么想?

H:照片里的所有东西都已经死了!

B:这是你试图运用摄影接近时间的原因吗?

H:是的。我和苏珊·桑塔格很熟,她说要为我在古根海姆博物馆的展览写一篇长文,但是还没完成她就去世了,所以承诺没有兑现。不过,关于摄影我们谈论过许多,她是很好很聪明的人。现在我住在她之前住过的公寓里,不是同一个房间,而是同一幢楼。

B:她的大部分观点你都同意吗?

H:大部分,但不是全部(笑)。

B:你们谈论过各自不同的观点吗?

H:谈过。“9·11”之后她来过我住的地方,那好像是我们最后一次见面。她是2004年去世的。

想做日本人

B:你是怎么开始对历史感兴趣的?尤其是人类的历史。

H:我在日本上大学时,学了西方哲学,同时也学了人类史。自然地,我就对历史发生了兴趣。后来我开始收集古董,作为物件,它们也让我了解历史,而不仅仅是从书本上去研究。

B:作为古董商人,你必须了解古董背后的历史。

H:是的。我还需要通过我的照片去学习历史。

B:你的家庭对你有影响吗?

H:没有。我的父母不是艺术家,他们是商人。我从他们那里学习如何做生意。

B:所以原本你也会是商人吧?

H:是的,不过我父母看到了我成为艺术家的潜力,而并不是那么擅长做生意。我的弟弟更能胜任。

B:是你父母送你去读的艺术?

H:不是,是我自己说想去读艺术,想去美国。

B:你的家族生意现在在日本做得很大。

H:是我弟弟在主持,做得还不错,不过应该是我现在这“生意”更大吧(笑)。

B:在美国住了那么多年,你入了美国籍了吗?

H:没有,我不想变成美国人。我想做日本人。

B:所以你现在更频繁地回日本创作?

H:我仍然在纽约创作。但是我在日本也有一个团队,我的建筑师事务所在日本——在日本我做建筑设计的工作。摄影工作还是在纽约。监制戏剧的工作也在日本。我有很多不同的工作。

B:你在《直到长出青苔》这本书里写到了“9·11”。

H:对,当时我在我的工作室,然后工作人员告诉我出事了。在我的那幢楼里可以看到双子塔,我就看着它倒下。

B:亲眼目睹是怎样的感受?

H:我感到震惊,吓坏了。

B:当时你在做的是什么项目?

H:好像是在印刷我的“海景”系列作品,其他的我得查一查。

B:那次灾难对你产生了什么影响?

H:哦,我记起来了,那时候我正在筹备一个展览。我正准备在纽约DIA艺术中心表演能剧,原本是要9月底开始的,也就是在“9·11”三周后。所以我得想想是不是要按原计划进行。后来我决定还是去表演,12世纪日本的一个着名的战争故事。一出传统的能剧。

B:为什么最终决定表演?

H:因为是关于战争的故事。没有故事,没有布景,死去的灵魂现身,供认他们的感受。当然也是关于胜利者和失败者的,胜利者的灵魂出现在台上,承认即便对于胜利者来说,战争也没有什么好处。无论是胜利者还是失败者,他们的灵魂都得不到启示,死后无法安息,他们被遗弃在人世和地狱之间。这在“9·11”期间,是传递了一个很好的信息。

禅-马克思主义者

B:你在大学里学的专业就是摄影。你学到了什么?

H:我在日本和美国都上了大学。日本上的是一所基督教学校,我在那里学了基督教的历史,还有马克思的经济学理论。那个时候,中国正在经历“文革”。我不明白那里发生了什么,为什么要摧毁一切。

B:那你是在美国学的摄影?

H:是的,我读的是加利福尼亚的艺术学校。不过从学校我没学到什么。我不去上课,我只是想要签证,我是个坏学生。因为我自己已经自学了摄影,所以学校老师能教的那些我都已经知道了。我在学校学习了大画幅相机的拍摄方法。学校就是教了一些技术。

B:回到之前的问题,你说你读过基督教学校,受到一位历史老师的影响,他是共产主义者……

H:在60年代,共产主义思想在日本还很流行,大学里基本上都是左翼人士。辩证唯物主义,包括德国哲学家黑格尔、费尔巴哈、康德的理论,是我的专业。我是个很严肃的学生,60年代有一场学生运动,我是发起者之一,去游行,参与了革命。但我没有扔石头。那时候有很多个团体,有激进的也有温和的。我加入的是温和的团体,叫做Peaceful Vietnam group。1972年,我去欧洲旅行,去了苏联莫斯科,去了波兰。我去看了东欧所有社会主义国家,我说,噢,这一点也不好。然后我就改变想法了。

B:为什么后来选择留在美国?

H:在欧洲旅行时,我是个嬉皮士,所以我就是到处晃。70年代我到美国,到了加利福尼亚,我觉得那里很有趣,还有艺术学校。那里是嬉皮文化的天堂,flowerchildren,自由性爱。这些都令我很享受,嗯。

B:但是在美国待了多年之后,你反而对佛教更感兴趣了。

H:是的,人们会问我关于禅和佛教的问题。

B:你的照片也很有禅意。

H:没错。所以《纽约时报》有一次报道我的展览,用的标题就是“杉本博司:禅-马克思主义者”。这样叫也不错。

B:你去美国的时候,正是极简主义艺术盛行的时候。

H:是的,尤其是在纽约。

B:这对你产生影响了吗?

H:当然,还有观念艺术。

B:可以说你的艺术是日本文化中的侘、寂(wabi、sabi)和观念艺术、极简主义的混合吗

H:侘、寂挺好的,但我不用这个概念来阐述我的艺术。Wabi、sabi放在一起,就变成wasabi(芥末)了,哈哈哈。

B:那现在你怎么看待基督教学校和佛教对你的影响?

H:我既不是基督徒也不是佛教徒,我只是对宗教本身很感兴趣,对人类的思想是怎么运转的感兴趣。

B:现在你住在美国,离佛教的土壤很远。

H:现在很容易在美国日本之间往返,我总是订环球往返机票,纽约到东京,东京到北京,北京到东京,然后到欧洲,再回纽约。世界变了,我可能在纽约待6个月,3-4个月在东京,在那期间我也一直旅行。

B:是距离使你有了新的视角去看日本文化,因此对它有了更好的理解吗?

H:是的。

B:1974年,约翰·札考斯基(John Szarkowski)和山岸章二共同在纽约MoMA策展了着名的“New Japanese Photographer”,向世界推出了15位日本新锐摄影家。这个展览对你有影响吗?

H:完全没有,我那时对日本的艺术界关注不是很多,我当时甚至不知道那个展览。我其实已经在纽约了,但我没去看。

B:70年代当你开始从事摄影创作时,当时的摄影理念和今天有很大的不同吧?

H:整体上,70年代摄影从未被看作是严肃的艺术,但现在,它是艺术了,所以环境改变了。

B:你觉得抓住某一瞬间的摄影也是艺术吗?还是说符合你摄影观念的摄影才是艺术?

H:我只觉得用我的摄影观念创作的照片才是艺术(笑)。但我不评价别的艺术家。

B:当你还不是那么有名的时候,你如何卖你的作品,又靠什么为生?

H:我大概在70年代开始卖我的作品,可能卖出了六七件。从1981年开始,我每两年在纽约会办一个展览。第一个展览大约卖出了1000美元的作品。开始卖得不是很多,但是慢慢地,每年都卖得多一点。有些艺术家是突然走红的,作品一开始就卖出高价,但我的情况是慢慢变好的。

B:同时你也在做古董生意。最初你是用卖古董的钱支撑艺术创作,而现在是你的艺术让你能买更多古董。

H:是的。差不多是从80-90年代开始的。买卖古董教了我很多,是一种学习,所以如果没有古董生意,我的艺术可能不是这样的。这非常非常重要。它影响了我的心理,改变了我看事物的方式。

B:那你最喜欢的收藏是哪件?

H:全部都是我的最爱。我只买我喜欢的东西。

按快门是最后一件事情

B:你的名作《音乐课》,是重新布置了维梅尔画中的场景,然后拍摄的吗?

H:我在阿姆斯特丹蜡像博物馆(waxmuseum)发现了这幅画,我研究了它,然后开始设置那个场景,设法使它和原画相近。我就是在那个博物馆拍的。

B:除了《音乐课》之外,还有“肖像”、“立体布景”等系列,都需要做很多前期工作。

H:是的,我要看资料,看原画,很多准备工作。按快门真的是最后一件事情,因为其他都已经准备好了。

B:许多前期工作其实和通常意义上的摄影关系并不大。

H:可以这么说。拍“海景”系列时,我考察了周边的环境,看地图,甚至研究了气象情况,比如拍这里最好的季节是什么时候,风会从哪里吹来。有时候我还会计算月光的方位。因为我要拍海景,所以我站在某个地方,月亮什么时候会升起,月光从哪里照下来,就很重要。我计算过后,就可以在特定的日子、特定的时间去拍,那时候月亮在刚刚好的地方。所有的事都被安排得很好。

B:像科学家。

H:是的!

B:你是否会觉得,做了这么多的前期准备,反而使得按下快门的瞬间并不那么重要了?

H:当我按下快门时,这件作品已经完成一半了。不过,虽然事情都是计划好的,但并不等于它一定会按计划实现。我做最充分的准备,但永远得把握住机会。

B:在《直到长出青苔》里你也提到了“爱的起源”,似乎你对现代的爱情评价不高。

H:现代爱情?哦,我亲身实践了。但我已经“退休”了(笑)。

B:你能谈谈你的爱情实践吗?

H:这是我在东京做过的一个展览的主题,“从裸体到着装”(fromnakedtodressed)。我开始想,为什么只有人类要穿衣服,其他动物都是裸体生活的?这是文明的起源,我们开始遮蔽自己的身体。这可能始于人类开始控制火,人类在山里钻木取火,然后把火种带回屋子里,在冬天取暖,所以人类可以活下来的几率变大了,而且活得更好。人类可以控制身体的温度,动物只在春秋天或特定的季节交配,只有人类总是在做爱。然后,通过穿衣服和脱衣服,你可以控制什么时候做爱——如果你想做爱,你就暴露你的身体。这是衣服的作用。

所以我做了几个系列,有关20世纪甚至更早的时尚。你可以看见三个人,一个是裸体的,还有一个穿着动物皮毛,这是我们有意识遮蔽身体的开始。一年四季人们都不穿衣服的话,就很难控制发情……

B:你是否认为穿上衣服之后,人与人之间的爱也随之改变了?

H:当然,衣服显示出你的阶层。穷人和国王就是不一样,因为社会阶层形成了。如果你出身于下等阶层,就不能和国王做爱。衣服明确了你的阶层,所以很重要。

把对时间的感受视觉化

B:你的作品表现出很强的时间意识,可能其他摄影师也关注时间,但是他们更在意按下快门的那个瞬间。你似乎想表现出时间的长度或永恒性。我想知道这个意识是从哪里来的。

H:当我发现我活着,活在这个世界上的时候,就有了这个意识。当我还是个孩子的时候,我就想知道我是谁,为什么我会在这里,那是我最早的记忆。大概三四岁的时候,我就有了对海景的记忆,我就开始思考了,那是时间意识的起源。所以我决定就用这个一直在问自己的问题,去表达我对时间的感受,使它视觉化。不仅仅是自我的时间,我也思考人类存在的时间。就像在古代,人们开始学习栽培谷物,大概6000年前,在中国最早开始。我希望在整个人类历史和人类思想的历史中思考时间的概念。我的“海景”系列是可以和古人分享的,也许陆地上的景致变化了,但可能我们和石器时代的人看到的是同样的海,可以穿越几千年的时光。

B:你在书里写到,80年代时你问自己,现代人是不是可以和古代人看到同样的风景。这个问题就是出自“海景”的拍摄吧?

H:是的,海景对我来说是很有意思的画面,对我来说很重要,对所有人都很重要。艺术通常是很私人的,但对我来说,我试图和许多人分享。有些的东西是可以分享的。但不是说不要自我,艺术通常是表达你的自我,我的作品当然还是我的自我,但是可以和别人分享。

B:为什么海景那么重要?

H:因为这是我的记忆,个人记忆,最强烈的记忆,是我生命里最强烈的画面。

B:你说最美的东西是经历了时间后留存下来的东西,那么你是否认为最珍贵的艺术是古代留下来的艺术,那些最初不是为了艺术而生产的东西,比如佛像?

H:这和艺术的起源有关。我喜欢宗教艺术品,因为它们是很认真地做出来的,比如佛像的造像者不是为了钱而雕刻它们的,因为他们相信,所以他们努力刻画出佛的样子。这是我们现在的艺术所需要的东西。现在,很多艺术家主要的动机是赚钱。但艺术不是那样产生的,最初它和信仰相关,关乎你相信什么,你想看到什么。所以艺术曾经和生意毫无关系,但是现在,艺术是生意。

B:现在大部分人都没有信仰了。

H:现在很难用一种纯粹的动机去生产一件美的、有趣的东西。但是,也有人在坚持做美好的、有强大精神力量的东西,所以即便在今天,艺术也未必一定要和钱有关。有些艺术家很有天分,只是在市场上不成功。

来源:外滩画报