宋伟光:对霍去病墓石雕风格成因的追问

原标题:《对霍去病墓石雕风格成因的追问》

作者:宋伟光(《雕塑》杂志执行主编、美术评论家)

摘要:作者通过对霍去病墓石雕的实地考察,运用文献与图像相互对照的方法,对霍去病墓石雕风格成因进行了追问,探索了石雕风格形成背后潜藏的原因。对于美术史的研究不能仅仅依靠风格论,还应该从 “图像逻辑”中寻找其潜在的因素,这对看清问题的实质和对于美术史的研究方法有一定的参考价值。

对于霍去病墓石雕之意象风格,美术史上已成定论,但对于这些石雕风格形成的原因,却较缺乏研究。因此,只依靠石雕的风格表象来下定论难免有失偏颇。霍去病墓石雕以线入形,取象用意,呈现出富有神韵的整体感和体量感,这一点当然如此,但问题是形成这种形态的成因值得追问。因为,对于美术史的研究不能仅仅依靠风格论,还应该从 “图像逻辑”中寻找其潜在的因素,这对看清问题的实质和对于美术史的研究方法有一定的参考价值。

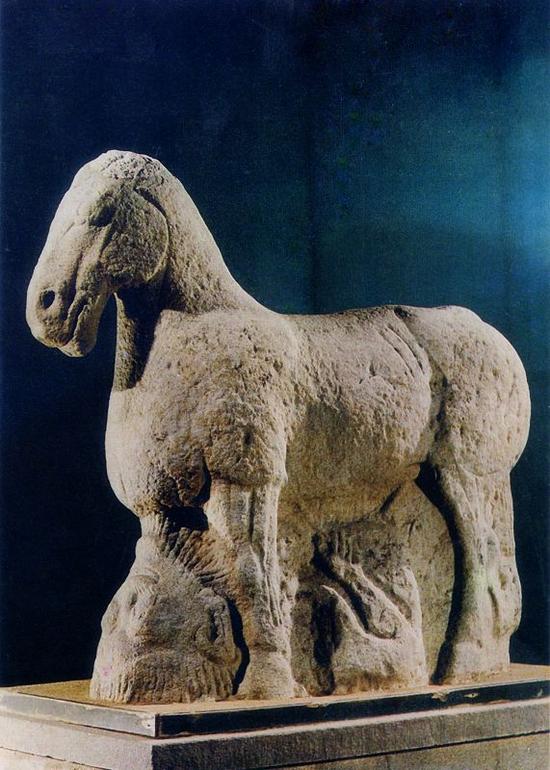

图1:马踏匈奴

图1:马踏匈奴笔者最近仔细考察了霍去病墓现存的17件石雕(含3件文字石刻),发现除了《马踏匈奴》(图1)和《卧牛》(图2)等少数几件作品外,余者其造型上均留有不同程度的打钎的痕迹,特别是《卧马》(图3、4、5、6)在其造型的下部以及前后部位,这种打钎的钎眼更多。这些钎痕,大都位于造型的结构处和结构转折的地方,这种钎痕的存在表明这些石刻尚处于继续加工的状态中。在刻有“左司空”这块石料的上沿,留有均匀排布的金属楔子开料的痕迹,(图7)另外,还有刻着“平原乐陵宿伯牙霍巨孟”的大型石料以及散落在封土山脚下的几块石料都佐证这个工程尚未完成。(图8、9)(注释一 ) 必定是有什么原因,只能到此为止。未完成的原因可能有两点,一是受工期紧迫的影响,一是受工具的制约。从技术层面上看,这两点在很大程度上可能是形成霍去病墓石雕风格的原因。

带着这两个问题,笔者查阅了西汉司马迁的《史记·霍去病列传》、唐颜师古注《汉书》、北宋司马光的《资治通鉴·汉纪》等文献,均未找到有关霍去病建墓和下葬的详细记载,只有一句“为冢,像祁连山”成为了解和研究霍去病墓和墓前石雕的唯一线索。

霍去病逝于公元前117年(汉武帝元狩6年),年仅24岁。据后人推断说,他是在漠北之战中喝了匈奴人把病死牲畜埋在水源中,诅咒汉军的水而亡的。不管他是死于何种原因,肯定是英年早逝,来得突然。是否是因为时间紧迫,所以这些石雕除了《马踏匈奴》等少数几件,其余多似未完成。滕固先生也持有这种看法,1934年滕先生在《金陵学报》上发表了《霍去病墓上石迹及汉代雕刻之试察》一文,把霍去病墓石雕“以其雕刻技巧而论”分为三类:

“第一类为足践胡人的马、甲号及水牛,都是比较完整的大雕刻;尤其足践胡人的马,腰间骨胳纹隐隐可指,在技术上经过人工调制。第二类为乙号马、虎、野人、猩猩、野猪及野人啮猪像,因为在整石上施以浮雕,大似未完成作品------。”(注释二)

滕先生认为《马踏匈奴》是刻画较深入的,而其他的多半像未做完的。比滕固先生早一点对霍去病墓石雕有看法的是梁思成先生,他在《中国雕塑史·两汉》中指出:“唯霍去病墓石马及碑至今犹存,马颇宏大,其形极驯,腿部未雕空,故上部为整雕,而下部为浮雕。-------在雕刻技术上,似尚不甚发达,筋肉凸凹处,尚有用深刻线纹以表示者。”(注释三)即便是整个霍去病墓石雕中最为精细者《马踏匈奴》,梁先生都认为在雕刻技术上不发达,更不用说其余石雕了。霍去病墓石雕的确存在着原始的朴拙形态,这种朴拙形态当然与中国古代的审美取向有关,但梁思成先生所认为的:“在雕刻技术上,似尚不甚发达”向我们提醒,霍去病墓石雕的状态,不能排除受到工具的制约所致。对工具的制约下文将深入讨论,但对上文提到的受工期影响这一点推断,使笔者联想到一点:如汉印的“急就章”。急就章是以单刀直冲的刀法阴刻而成,它的起源是因战争中将领阵亡而急需任命新任,仓促凿刻而致。这种印章布局错落自然,无方圆拘束,后成为了一种治印的风格和体式。当然,不能以急就章来对照霍去病墓石雕,但对于形成这种艺术风格的客观因素,在形成因素上,两者是否存在着相似的地方。

如果这样来看,霍去病墓石雕是否也有“急就”的成分?因为急就,则省繁就简,抓住大势,概括省略。因而,这种取象用意式的“写意”竟可能是因为没有深入对作品进行刻画所致,这是其一。其二,为了支撑这个推断,笔者找到了更有说服力的一点,即制约这些石雕深入刻画的另一重要因素——工具问题。

西汉时期铁范、叠铸、韧性铸铁的进一步推广,炒钢新技术和高炉熔炼技术使西汉早期已经练出高碳低硅灰口铸铁。如河北满城汉墓出土的犁铧等农用工具,渑池出土的范和锸均属此种类型的铸铁。使西汉铁制工具取得重大进步的是,将生铁炒炼成钢的炒钢技术,这一技术的发明,开辟了以生铁为原料炼钢的新时期,它对汉代的农用、手工业、水利交通业十分重要。另外,西汉冶铁业的发展,还表现在铸铁柔化,脱碳成钢的技术。这种技术能够生产出韧性较强的钢性工具,从古代遗址的石作工程和石制物来看,早期石作工程多半是较易施工的砂岩,春秋时期的“勾践藏兵洞”就是在砂岩体上开凿的岩窟。开凿砂岩体用青铜或早期的铁制工具就可以应付,但要开凿并打制花岗岩则消耗极大。汉武帝时这种铁制工具一般都是以铸铁脱碳钢锻打而成,如徐州狮子山、龟山西汉楚王崖墓出土的凿子就是这种材质的。正如金岷彬先生所说:“含碳量适中并且锻打得好的铸铁脱碳钢制凿子、楔子、锤子,虽可以在开山破石的工程里发挥作用。但是铸铁脱碳钢如果要获得一套优质的锤子、凿子、楔子工具,在战国和西汉可能并不容易。”(注释四)虽然当时炒钢叠打局部淬火的工艺已经有了,它可以硬化钢制工具的坚韧性,但其广泛应用是在东汉时期,这也是碑刻为什么在东汉开始发达的原因。因此,在西汉时期,运用这种工具,要想在花岗岩这种密度和抗拉强度大于砂岩和大理石的材料上,深入地刻画一件艺术品,其难度是可想而知的。为了说明花岗岩的抗拉强度附表如下:(注释五)

凿刻石材的工具其坚韧程度不同,其效果也不同。工具坚硬锋利时,凿刻出的体面关系就显得干脆利落,而如果工具坚韧性不够,凿刻出来的形体就像是一点一点地啃出来的。从霍去病墓石雕雕刻的物象之细部,会看到是一点一点地凿出来的,很多地方是以线表示。这是受工具制约所致,它难以深入刻画表现,因而它必须抓住物象之大势,去繁就简,这无形中更加增添了它的朴拙和意象效果,所以才呈现所谓“写意”之面貌。如《马踏匈奴》《卧马》《卧虎》(图10)等身体造型的下方虽有打钢钎的钎眼,但却没有掏空,显然是为避免掏凿的艰难,反映出了当时欲动又止时的状态。所以,霍去病墓石雕的意象风格,在很大程度上应当是受工具的制约而形成的状态。

另外,对于霍去病墓石雕风格成因,还有一种似乎是很权威的说法,说它是“因势赋形”。也就是说,在选择石雕材料时,要选择接近所雕题材的石材,然后根据所选石材的自然形状借形赋意地雕刻出所需形象。然而,霍去病墓石雕虽经两千多年的风雨,但这些石雕仍然很坚硬,竟像是新开采出来的。对此笔者请教了清华美院雕塑系教授王洪亮先生,王先生曾三次考察过这些石雕,他认为:“如果当时选取的石材可以因形象物,那么这些石头是现成的,不是新开出来的,因此,它必然有风化的状况。而霍去病墓石雕的这些石材,用得是石芯,不是表皮,没有风化的状况,是当时石匠用新石头打出来的,这种情况要比因形象物难得多。”这是王洪亮先生在做石雕创作过程中体会到的,是对霍去病墓石雕的定论的反思。用因势赋形来证明这些石雕朴拙大气的意象风格实无根据,这对研究霍去病墓石雕成因之问题,不仅毫无帮助,而且还起着误导的作用。

据笔者观察,在霍去病墓这17件石雕中,只有《野猪》(图11)《人与熊》(图12)的局部有一点借形的感觉,其他的石雕是没有这种状况的。特别是《马踏匈奴》《卧牛》《卧象》《卧马》等作品,圆浑有力的造型,只有人工才能达到。所以,不能以点概面地把霍去病墓石雕简单地归结为“因势赋形”之作。

图11:野猪

图11:野猪自周秦以来,无论是青铜彝器还是兵马像佣,反映出的均是一种严谨的、规整的作风。特别是秦始皇兵马俑更是体现出“像生”的写实性。至汉代,制作陶俑承袭了秦俑的制作方法,尺寸上虽多为60公分左右,远不及秦俑的尺寸,但对于物体的塑造仍是写实,细致入微的。西汉景帝刘启的阳陵中出土的一大批陶制狗、猪、羊、马和兵俑,更是这种细致入微作风的典范。其中的“裸体陶俑”(图13)不仅形体写实,且表情各不相同,他们有的面带微笑,憨厚质朴,有的表情严肃,神态坚毅;有的面含苦涩,抑郁在胸。这些武士俑从整体上看,都是单眼皮、小眼睛、面颊圆厚、方脸阔面,与如今周原一带的人颇为相像。还有骑兵佣,颧骨突出,眼睛眯起像一条细线,脑袋圆浑,一看就知是蒙古人种。(图14)另外还有,陕西杨家湾周勃和周亚夫父子墓兵马俑坑出土的陶俑也是写实风格的,这种写实作风究其原因,是有制度根源的。梁思成先生在所著《中国雕塑史》中引研究西汉都城长安以及秦都咸阳的古代地理书《三辅黄图》说:“《三辅黄图》谓汉宗庙,‘宗’者尊也,‘庙’者貌也,所以仿佛先人尊貌者也。汉代雕像祭祀之风盖必盛行,惜‘尊貌’多木雕泥塑,今无复有存者。唯有征诸古籍耳。”(注释六)这段文字找到了秦汉陶俑系统尊貌写真的制度依据。

图14:骑兵佣

图14:骑兵佣无论是秦始皇兵马俑、西汉景帝刘启的阳陵,还是其他西汉陵墓的陶俑,均是以“塑”的方法制作的。在那个时代,凡是以塑的方法,也就是雕塑专业所说的“加法”,所塑造的物象,都是恪守写实作风的。这是因为泥土较松软,便于塑造,可以达到“尊貌”的要求。相比之下,在西汉克石,特别是克花岗岩的工具,钢韧性不足的状况下,以雕和刻的所谓“减法”,所塑造的物象,都带有不同程度的“写意”状态。

当然,秦及汉,也有刻石之作。如秦石鼓和西汉的少量碑刻。但秦石鼓凿刻出来的是细而浅的凹槽笔画,故宫博物院以及陕西历史博物馆馆藏的秦石鼓可以见证。而较为典型的西汉末期的《莱自候刻石》是凿刻在水成岩上的刻石。凿刻深度仅比秦石鼓的要深一点,字形平直,操作相对容易,尚未形成东汉以后的有书法笔式的字体。这可以认为是,当时刻石工艺尚处于早期阶段,是受制于工具的结果。至于周秦以来出土的玉质器物之材质,大多为和田玉、透闪石软玉以及南阳玉、岫岩玉等玉种。其硬度以及抗拉强度均低于花岗岩。且制玉均为小件,是在长年累月的“琢”与“磨”中完成的。虽能够使器物制作得较精细,但这种材质与工艺却不能与大型的花岗岩石雕相提并论。

按照汉代帝系的排序,汉景帝刘启是汉武帝刘彻的父亲。霍去病墓石雕的艺术形态,既看不出汉承秦制的制度,也看不出“尊貌”的传统。汉武帝所处的时代,历史学将之定为“西汉”,汉武帝之后西汉经汉昭帝、汉宣帝、汉元帝、汉成帝等许多朝代,西汉才结束。至东汉,洛阳和四川成为陶俑的制作中心,人物形象出现夸张、甚至变形的状态,至此,制做陶俑的手法才逐渐出现一部分意象风格。但这种状况也不能以一概之,如2007年淄博市临淄区山王村出土的东汉兵马俑坑,其人物佣、车马佣、牲畜佣等之造型是非常写实的。(图 15、16 ) 从汉武帝初年到东汉初期有近二百年的时间,即使到出土反映田园经济的陶侍仆、陶楼、牲畜,以及反映市井生活的百戏俳优的东汉中晚期,也距汉武帝时期有三百年左右的时间。在这漫长的岁月中均为发现承袭汉武帝时石雕风格的迹象。无论是秦兵马俑,还是西汉的长信宫灯、乃至东汉的说唱俑,我们都不能找到与霍去病墓石雕共通的地方。霍去病墓石雕既无传承性也无延续性,因而,霍去病墓石雕应当讲是中国雕塑史上的一个片段,一个特例。

图15:淄博出土东汉车马佣

图15:淄博出土东汉车马佣 图16:淄博出土东汉车马佣

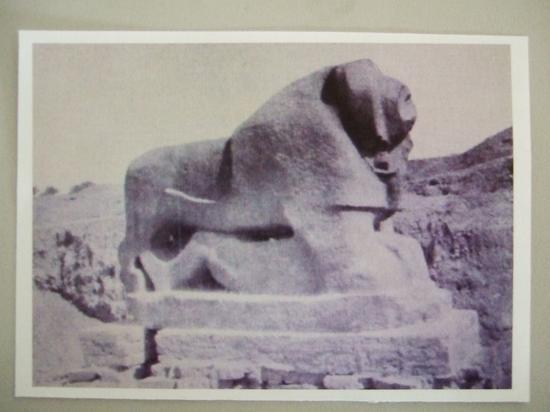

图16:淄博出土东汉车马佣对霍去病墓石雕风格形成的另一种解释是,认为它与外来文化有关。滕固、王子云以及有的外国学者持有这种观点。对这个问题做过研究的广州美院教授郭伟其先生在他的《纪念与象征:霍去病墓石刻的类型及其功能》一文中指出:“众所周知,霍去病墓石刻无论在风格、题材还是在功能、意义等方面都与当时和之前的中原汉文化艺术有一定的差异,是‘开一代风气之先的创作之作’。”郭先生为了证明这种开先之作,引证了一些文章典籍,认为:“这批石刻从进入国际研究视野的那一天起就不断地勾起学者对西亚艺术和草原文化(包括石人与青铜器)的联想。”(注释七)他以Carl Hentze 在1925年撰写的有关霍去病墓石刻的文章为例证,Carl Hentze在文章中通过图片将《马踏匈奴》与巴比伦公元前6世纪左右的“巴沙尔德狮”(Lion en Basalte)(图17)相比较,指出两者在形式上的共同点,即两个雕像都将人物形象置于动物的腹下以填满空隙。郭先生还例举西安碑林十六国时期匈奴人的大夏石马,(图18)指出它与《马踏匈奴》的相近之处。的确,若依图像来看,巴沙尔德狮、大夏石马与《马踏匈奴》有许多相像之处,但巴沙尔德狮是公元前6世纪的作品,霍去病墓石雕是公元前2世纪的作品,而大夏石马则产生于公元5世纪。大夏是东晋十六国时期匈奴人赫连勃勃建立的国家,拥有陕西北部和内蒙部分地区,这之间是相互影响的结果,还是巧合?不得而知。再者,据史料载,卫青、霍去病所征战的地方主要在甘肃西部、河套、祁连山一带,最远的一次是发生在公元前119年(汉武帝元狩四年)的漠北之战。霍去病深入大漠两千余里,过狼居胥山,临瀚海而还。他的奔袭是从河北蔚县向北,经呼伦湖或贝加尔湖后返回,然而这些地方并非巴比伦和阿富汗、伊朗等地。至于张骞通西域诸国已是霍去病身后之事了。(注释八)

图17:巴沙尔德狮

图17:巴沙尔德狮 图18:大夏石马

图18:大夏石马我们虽很想依据图像比较,做出霍去病墓石雕受外来文化的影响之结论,但遗憾的是图像之间的关系缺乏证据。因而,对霍去病墓石雕与外来文化的关系这个个案,尚处在一种猜想层面。当然,从一个问题的现象上去大胆设想,往往是能够解决一些疑难问题,但还须一个小心求证的过程。要不然就会出现王子云先生那样的臆断,王先生在所著《中国雕塑艺术史》中说:“因祁连山一带是匈奴族‘水草肥美,六畜蕃息’的放牧地,特命能工巧匠,雕刻了许多马、牛、虎等动物放置‘山’上,以增强霍墓‘祁连山’的真实性和山区气氛。”(注释九)这完全是不加稽考的想象。汉代史料中没有有关虏获西域地区工匠的记载,也无汉军在行军打仗中还要习异域文化的记录。虽然从石雕形态上看它们之间有许多相似之处,但目前尚无文献支撑。

综上所述,笔者须进一步指出:一、霍去病墓石雕意象风格的成因,在很大程度上是受当时工期和工具的制约。以《马踏匈奴》与其他石雕作品相比较会发现,《马踏匈奴》是这些石雕中最为深入刻画的作品,也正因为深入刻画,反而减弱了取象用意的意象状态。二、霍去病墓石雕的艺术形态在中国雕塑史中是一个片段,无承上启下的线索,无连贯性,我们以秦汉陶俑以及秦汉之后的历代的陶俑、石雕、石窟造像等风格来与之比较,会更进一步地看出霍去病墓石雕之特殊性。因而,霍去病墓石雕不能定性为最具代表性的西汉艺术风格。也不能像有的学者所认为的,粗犷浪漫的气质是西汉审美艺术的特征,乃至这种特征可扩延成整体性的民族精神。因为这很难得出,处于百工阶层在石匠们,会在一个为霍去病急切下葬,奉旨而作的情形中,要搞什么现代人认为“意象造型”这种学术探索这样的结论。三、汉武帝好方士神仙之术,如他在元光二年初祠五畴,尊方士李少君为文成将军。(注释十)他曾立五祠,建甘泉宫,筑承露盘,修造蓬莱、方丈、瀛洲、壶梁等海中神仙的假想建筑,充满了对长生不老和对异域的探究心理。但若以此来诠释霍去病墓石雕的艺术风格,未免牵强。

本文不是否定霍去病墓石雕朴拙粗犷的意象风格,而是提出研究一个问题,应从多个角度来审视和论证,使围绕视觉艺术的人文学科整合一体,摆脱之前太过注重艺术形式的差异,注重风格论的做法。从文化语境条件下来关注传统的艺术史和艺术研究。当然,本文一定存在谬误之处,但对一个问题的追问应是做学问的态度。

注释

1西安境内不产石材,霍去病墓石雕的材质与祁连山和终南山一致

2滕固《霍去病墓上石迹及汉代雕刻之试察》,见沈宁编《滕固艺术文集》上海人民出版社2003年1月,第274页

3梁思成《中国雕塑史》百花文艺出版社2003年3月,第32-33页

4见金岷彬《秦汉的碑刻与钢铁冶金技术》一文

5此表采集于《中国大百科全书·地质学卷》第582页“岩石”条

6梁思成《中国雕塑史》百花文艺出版社2003年3月,第31-32页

7郭伟其《纪念与象征:霍去病墓石刻的类型及其功能》,见《美术学报》广州美术学院学报2010年第4期第51和58页

8《资治通鉴汉纪十二》载:“乌孙自以远汉,未知其大小;素服属匈奴日久,且又近之,其大臣皆畏匈奴,不欲移徙。骞久留之,不能得其要领,因分遣副使使大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒、于阗及诸旁国-----后岁馀,骞所遣使通大夏之属者皆颇与其人俱来,于是西域始通于汉。”见北宋司马光编纂《资治通鉴》岳麓书社1998年3月,第221页

9王子云《中国雕塑艺术史》上册,人民美术出版社1988年,第39页

10少君对皇上说:拜祠灶神可以致物,丹砂可变为黄金,以此作为饮食器具,可以延年益寿。少君还怂恿武帝“封禅”以祠天帝。并且说他尝游海上,亲见仙人安期生,服食过仙枣,其大如瓜,使大家认为他已年过数百岁。武帝深信其言,开始亲自祠灶,并遣方士入海求蓬莱仙岛与仙人安期生之属。见北宋司马光编纂《资治通鉴汉纪十》岳麓书社1998年3月,第194页

扫描下载库拍APP

扫描关注带你看展览

扫描关注新浪收藏

文章关键词: 宋伟光霍去病墓石雕风格成因霍去病墓石雕风格