叶浅予先生曾有诗曰:“大风门下士,画迹遍寰中。”这里的“大风”指的就是张大千和其二哥张善子两人共用的堂号--“大风堂”。当年张大千居住在上海法租界西门路169号的时候,曾收藏了一幅明人张大风的《诸葛武侯像》。张善子一向崇拜汉高祖刘邦,尤其喜欢那首《大风歌》,所以兄弟两人一致同意用“大风堂”作为画室之名。所以后来两人开堂收徒,传道授艺,所有男女弟子们皆被称为“大风堂门人”。

“大风堂”具体有多少门人,并没有确切的数字,据汪毅所编著的《大风堂的世界》一书中不完全统计,遍布海内外的大风堂再传弟子多达三百八十余人,完全可以称之为“大风堂画派”。而且这个画派的影响力不是任何一个其他个人画派可以与之相提并论的。在这个画派中, “精神领袖”和“开山宗师”正是闻名中外的张大千。今天,我们就来瞧瞧拜师于大风堂门下的那些牛人画家们。

[何海霞 山水画作品]

[何海霞 山水画作品]一般而言,拜大风堂门下学画者,如果学画并非纯为谋生,实属陶冶性情,流连风雅,则张大千对弟子的入门标准就相对较低。反之则相对较高,主要是看此人的书画基础或是否有此天赋和悟性。比如何海霞、胡若思、刘力上、俞致贞、田世光等人均属此例。

张大千在1925年左右所收的“开门弟子”胡若思(原名俨),是一位书画商人之子。他的父亲是张大千作品的“代理商”,所以关系甚密。胡若思从小就受家庭环境熏陶,所以对绘画极具天赋和悟性,胡父在儿子九岁时就让他拜张大千为师。此时张大千画名未彰,仍在倾心临摹和仿作石涛、八大的作品。而胡若思随师学画时,即深受熏习。数年之后临摹石涛作品几能乱真,尤擅石涛浅绛山水,笔墨风格神似张大千。有时张大千画债甚多,且有指明要石涛风格山水,难以应接。就让胡若思代笔,他再修润题跋钤印,当时竟无人知是弟子代笔和师徒“合作”。

抗日战争爆发之后,张大千被日本人软禁在北平,无法脱身南下,且有谣传已经“遇难”。胡若思就在上海伪制张大千画作百幅,其中尤以石涛风格浅绛山水居多。并举办画展,名曰“张大千遗作展”。人皆不知其伪亦难辨真假,遂抢购一空,因此引起上海大风堂其他弟子的公愤。后张大千设计逃离北平,到上海之后,登报声明,将胡若思逐出“师门”,永不相认。笔者近年常在朵云轩和上海文物商店中,鉴阅胡若思早年在大风堂门下时所作石涛风格的设色山水,笔墨之苍遒和秀润,真叹为观止。

[胡若思 山水画作品]

[胡若思 山水画作品]张大千和张善子的收徒仪式完全是传统式的。中国人历来有“天地君亲师”的道德伦理观念,所以拜师仪式是一件非常严肃和隆重的事情。从当年何海霞(1908—1998)拜张大千为师的仪式中就可见一斑。

何海霞当年在北平画坛初露才华,尤以临摹古人作品而为人称誉。但他想拜旅居北平的张大千为师,就托琉璃厂佩文斋裱画店老板张佩卿代为介绍。因张大千与之素有交往,并时来店中观画。张氏就叫何海霞将一幅《饷鸟图》悬挂于佩文斋内。此图曾发表于当时的《艺林月刊》,是一幅临古之作,但笔力非常老到。果然,张大千见了之后,颇为赞许,并问了何海霞的情况。张佩卿见机提出何想拜其为师的愿望。张大千当时并未允诺,只是表示愿意与何海霞面晤。

[何海霞 荷花]

[何海霞 荷花]在1935年春的某一天,何海霞将其岳父资助的一百银圆作为拜师见面礼,在北平虎坊桥附近的春华楼正式拜张大千为师。时有北平名士管平湖(画家兼古琴家)、刘北庵(收藏家)等人在座,颇为隆重。何行毕跪拜礼,再呈拜师礼金。张大千回赠《张大千画集》等。不久之后,张大千将一百银圆还给何海霞并说:“你送来银圆,执弟子礼,我如不收,非礼也。现在我还给你,表示师礼,你如不收,亦非礼也。我们都是寒士,艺道之教不论金钱!”此事曾在艺林传为佳话。

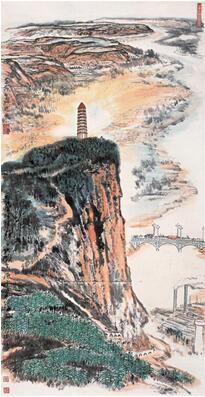

[何海霞 《革命圣地延安》]

[何海霞 《革命圣地延安》]何海霞临摹古人画作功力甚深,在大风堂众多弟子中实属少有。尤其擅长临摹宋人青绿山水、人物画、元人王蒙水墨山水和楼阁界画。张大千就为他量身制作,命其遍临自己收藏的古人名迹,并教授鉴定,所以何海霞对古书画的鉴定水平得张大千真传。虽然何海霞一生真正跟张大千学艺只有三年左右,但其山水画的成就却能在众弟子中昂然鹤立,少人能及。而且何海霞还是张大千画室中唯一一位领“工资”的弟子。

上世纪四十年代,张大千创作了许多临仿古人名画的作品,其中许多初稿均有何海霞代笔。另外,还经常为张大千自作山水代笔,一般画至六七成,然后再由张大千修润、补笔和设色。其中有些作品后来被国外许多博物馆收藏,但他们没有想到这些“大作”,竟然是弟子代笔和师生“合作”。也足见何海霞的绘画功力确实非同一般。张、何两人情同父子,所以何海霞也并非纯粹意义上的“捉刀人”。

[何海霞 山水画作品]

[何海霞 山水画作品]从现在已知的“大风堂同门录”的资料来看,那些大风堂门徒的身份与其他画坛门派有不同之处。其中有夫妇同门,有父子同门还有一家五姐妹同门的这样的“血缘”关系,看似巧合,其实说明大风堂在当时画坛的名望,也为这一画派以后能够持续的发展奠定了坚实的基础。比如同门夫妇,当代山水花鸟画家---刘力上、俞致贞。

[俞致贞 刘力上 荷花蜻蜓]

[俞致贞 刘力上 荷花蜻蜓]20世纪的中国画坛,有一对夫妻,二人均为张大千创建的“大风堂”弟子,并都以擅长重彩绘画享誉海内外,他们就是刘力上、俞致贞夫妇。刘力上早年在家乡上私塾,后到上海拜为国画大师张大千的入室弟子。随张大千先生学习人物画、山水画。俞致贞,字一云,画室名百花书屋,著名花鸟画家,擅长工笔花鸟、草虫、蔬果。俞致贞、刘力上的合作画中常见两方闲章,一方是“画里齐眉”,一方是“相得益彰”,刘力上与俞致贞从生活伴侣变成艺术伴侣,齐眉由举案进入画里,真可谓如鱼得水,相得益彰。

[俞致贞 牡丹蜜蜂]

[俞致贞 牡丹蜜蜂]和俞致贞同时拜师的还有我国现代著名的工笔花鸟画家名家--田世光。他长期从事花鸟、山水画创作,继承了宋元派双勾重彩工笔花鸟画的优良传统技法,并赋之予新的时代精神。抗战前夕,田世光有幸认识了张大千先生,大千先生对他的花鸟画很是欣赏,准备拜门收徒,适值“七七”事变,大千先生去敦煌主持莫高窟的临摹和研究。

当抗战胜利,张大千先生再返北平时(1946年春),田世光正式拜在大风堂门下(指拜在张大千大师门下)。拜师礼在颐和园长廊东头的养云轩举行,田世光向大千先生行了传统式样的三跪九叩的拜师礼。当时,张大千先生就住在养云轩,因为离得近,田世光常去,为先生理纸磨墨,聆听先生的教诲。

大千先生1983年在台湾临终前,把自己新印的画集10余册签名分赠大陆画家。其中给北京画家的有5本:有他朋友李可染、李苦禅,学生胡爽安、田世光和刘力上、俞致贞夫妇。给田世光的这本是台湾国立历史博物馆出版的《张大千书画集》第四集,扉页上用苍劲的笔触题道:“世光贤弟留阅,不得见者三十余年,弟艺事大进,而爰衰老矣,八十五岁叟爰”,表现出对得意门生的器重和期望。

[田世光花鸟画作品]

[田世光花鸟画作品]张大千究竟是如何教授或指导门下弟子学画的?我们知道,张大千交际广泛,应酬繁忙,且居无定所,喜“云游”四方,而且自己也要创作大量的书画以此谋生,所以他不可能对所有的弟子的学画都予以一一辅导,亲历亲为。

张大千常常采用同时教授数位弟子的上课方法,自己亲自作画,让弟子环立四周,看自己是如何构图、落笔、设色等,口传手教。或让弟子临摹古人,或自己创作作品,他再予以一一评点修改。但能够有较长时间在张大千身边聆听教诲的弟子毕竟是少数,绝大多数的弟子都靠“自学”,所谓“师傅领进门,修行靠自身。”

所以有的弟子一生见师面授的次数屈指可计。也有的弟子原先就已经拜他人为师,也有一定的绘画素养和知名度,只不过是想找个“名头”更大的老师来装饰自己,借“大风堂”的名号以此谋生而已。故在大风堂中,也不乏某些“滥竽充数”的弟子。

[张大千 五色荷花]

[张大千 五色荷花]张大千一生究竟收有多少名弟子,这并没有非常确切的数字。但其收徒质量绝对水准高、眼光高。且门徒个个在中国画坛上的影响都是深远的。“大风堂”这是一个具有传统人文精神的画派。不管你承认还是不承认,喜欢还是不喜欢,“大风堂画派”在中国当代画坛上的影响力至少还可以再持续一百年,甚至更为长远。