口述/丛林 整理/谢谷

文房无小事

我是个古典家具从业者,收藏文房诸器已有十余年。收藏是量力而行的事,我进入古典家具收藏时有些窘迫,所以选择了投入相对较小、收藏品种更多、更有趣味性的文房。

文房诸器,每个人的理解和侧重不同。

刘传俊,笔名丛林,古典家具行家、藏家。

刘传俊,笔名丛林,古典家具行家、藏家。有些人认为笔墨纸砚是文房中的硬货,有些人则更关注文房清赏与清供类的器物,比如在书房中供奉的造像、放置的赏石和奇木,它们不像其他文房器具,已被人们视为古董庋藏,遇三五知己方取出示人,而是可以与人朝夕相处,继续使用。

其实每一件器物,对不同的人来说都是重器,正所谓“文房无小事”。

文房器物在我看来,无论是欣赏还是使用,在这个过程中感受到的,都是与它千百年的缘分。

在我的文房收藏里,既有比较贵重的器物,也有几百几千元的器物,就像我的孩子一样,我对它们的喜爱不分伯仲,且与日俱增。当你真正拥有它们,会倍感亲切,似在诉说与我前世今生的缘分。

收藏是久别重逢

若干年前,我在上海见到一只明代黄花梨雕玉兰花葵口笔筒(图1),异常钟情,却囿于价格略高迟迟未入手。就在我犹豫不定的时候,一位朋友将它买走,从此就在江湖上消失了。

图1 明 黄花梨雕玉兰花葵口笔筒

图1 明 黄花梨雕玉兰花葵口笔筒又等了若干年,直到2011年北京宣石春拍,“长物养正—文房杂项”专场上,我与这只笔筒重逢,像久别重逢一个知己,令我兴奋不已。最终经过一番激烈角逐,40万元起拍,落槌含佣金100.8万元,我将其揽入怀中。

当把它拿在手上,你就会被它一丝不苟的工艺和巧妙的设计所深深打动。即便是它的底部,也施加了巧妙的工艺,这非常少见。无论是选材、构图、雕工还是打磨,它都是明晚清早精品中的精品。当一件器物有了设计,它的品位与价值得以彰显。

图1-1 明 黄花梨雕玉兰花葵口笔筒(局部)

图1-1 明 黄花梨雕玉兰花葵口笔筒(局部)这只笔筒创造了当年黄花梨笔筒的拍卖纪录,此后,黄花梨笔筒便进入百万元时代。

说是笔筒,但它更像是一只卷筒或笔海。按照我的理解,置于桌案上纯放毛笔的笔筒,直径应在8~15厘米,而这只笔筒的直径却达到了21厘米。

图1-2 明 黄花梨雕玉兰花葵口笔筒(底部),即便是底部,也施加了巧妙的工艺,这非常少见。

图1-2 明 黄花梨雕玉兰花葵口笔筒(底部),即便是底部,也施加了巧妙的工艺,这非常少见。普通笔筒市场较常见,精品笔筒的价格这几年却在呈上升趋势。纵观近几年笔筒的拍卖纪录,精品的价格总是超出我们的想象。今后文房笔筒的收藏,还是要以求精为主,神韵、器形、工艺、材质决定了笔筒的收藏价值。

笔筒出现年代暂定为明代

笔筒是我收藏的文房器物中的一个大门类。然而愈是熟悉的器物,我发现,对其了解的程度愈是不够。在为新书整理关于笔筒的资料前,我自认为对笔筒已有足够的认识,最后却发现,这种认识还不够深入。

当问到笔筒产生的年代,人们会发现,这是一个莫衷一是的问题。

关于笔筒的著述有很多,对此难题均有涉及,如马未都先生的《明清笔筒》。在这些著述之外,从传世、出土、图录书画三证合一的角度,我有一些自己的补充。

1。馆藏

博物馆里标注明确年份的笔筒只有如下几件:

南京博物院藏有一只朱松邻制高浮雕松鹤纹竹笔筒(图2),标注的是明代正德年间。虽然马未都先生在《明清笔筒》中提出异议,认为其落款中的“辛未七月”应在隆庆五年,但这是一只明代的笔筒无疑。

图2 朱松邻制高浮雕松鹤纹竹笔筒(南京博物院藏)

图2 朱松邻制高浮雕松鹤纹竹笔筒(南京博物院藏)上海博物馆也藏有一只竹雕笔筒,落款是“万历乙亥中秋,小松朱缨制”。

而在安徽省博物馆,有一只象牙雕蹴踘图笔筒,标注宋代。这件笔筒曾参加1990年北京故宫博物院举办的第一届“中国文物精华展”,关于它的断代,却引发了专家和学者不小的争议。国家博物馆的孙机先生在《汉代物质文化资料图说》中就指出,它最多也就是明代的笔筒。而马未都先生也认为,这差不多就是晚明的一只笔筒。

在台北故宫博物院,一只官窑粉青笔筒(图3)标明北宋。台北故宫博物院曾于1989年举办“宋官窑特展”,并出版展览图册,这只笔筒就是其中的第62号展品。图册前言中写道:“展品62号笔筒……依风格来看可能是清朝之物。”不自信而充满矛盾的说辞,让这只笔筒的断代亦扑朔迷离。

图3官窑粉青笔筒(台北故宫博物院藏)

图3官窑粉青笔筒(台北故宫博物院藏)2。著述

1998年,冯先铭先生在其编著的《中国古陶瓷图典》中的“笔筒”部分指出,笔筒在宋代就有了;而在2008年北京出版社出版的《中国文房四宝全集》之《文房清供》卷,作者张荣先生在《文房清供概述》中有一段论述,“笔筒之始作,应在东晋时期。”依据是北京故宫博物院藏的一件东晋青釉笔筒。但仍有待商榷。

3。出土

符合当下人们对笔筒形象认知的出土实物资料非常少,唯有上海明代朱守成墓出土的一只带三足底座上起皮条线的紫檀光素笔筒(图4)可作一例。山东邹城明洪武年间朱檀墓,虽出土四支毛笔(图5)及其它文房、家具冥器,却没有笔筒出现。

图4朱守成墓出土紫檀笔筒

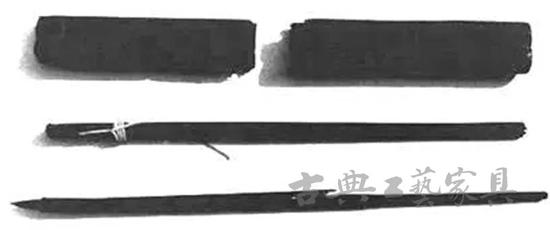

图4朱守成墓出土紫檀笔筒 图5出土的毛笔和笔套

图5出土的毛笔和笔套在更早以前的出土文物中,人们发现一种装笔用的笔套或笔管。如河南信阳长台关楚墓、甘肃天水放马滩秦墓、连云港和临沂的汉墓等,均有出土木胎或竹胎髹漆、里面装着毛笔的笔套。

在相关的《文物》期刊上,有的将其称为“笔套”,有的将其命名为“笔筒”,而国家博物馆孙机先生则将其界定为“笔套筒”,这样命名也许更为贴切。

这种笔套我认为只是便于携带的装笔工具,朱守成墓出土的紫檀笔筒则更接近我们现在熟知的笔筒形象,即明代文人朱彝尊在《笔筒铭》中对笔筒的描述:“笔之在案,或侧或颇,犹人之无仪,筒以束之,如客得家,闲彼放心,归于无邪。”

4。书画

三国时陆玑所著《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》写道:“取桑虫负之于木空中,或书简笔筒中,七日而化。”宋代无名氏《致虚杂俎》则写道:“羲之有巧石笔架,名‘扈’;献之有斑竹笔筒,名‘裘钟’,皆世无其匹。”

这是较早的两条关于笔筒的文字记录,但这两种“笔筒”的形制与我们现在所说的笔筒不是一回事儿,其形制应类似于建国以后出土的“笔套筒”。

明末文震亨《长物志》有“笔筒”专条:“湘竹、棕榈者佳,毛竹以古铜镶者为雅,紫檀、乌木、花梨亦间可用。”与之相比,无论是三国还是宋代文献中记载的笔筒,都相去甚远,只能当作参考而不是依据。

而那些《古代壁画插图》《宋画全集》《元画全集》《古代戏曲版画全集》等,这些资料我悉数查阅过,均未找到宋或宋以前笔筒的踪影。在成于明万历年间的《三才图会》,我找到插图中置于香几上的笔筒(图6),但令人不解的是,书中却不见关于笔筒的词条。

图6《三才图会》中的笔筒形象

图6《三才图会》中的笔筒形象 来源:《古典工艺家具》杂志