梵高和八大山人,一东一西的两位艺术大师。他们虽然相隔百年、距离万里,但怀着对生活的热诚,都创造出了各自感情色彩强烈的绘画。有学者说,八大山人是中国的梵高,其实仔细对比而来,两人确实有太多的相似之处。

相同处1:孤寂的命运历程

同是天涯沦落人的梵高和八大山人,在生命旅途中都饱受折磨:一个被教会除名、在家人的离弃后,转化为不受人欢迎的画家。一个则隐瞒前朝皇孙的身份,已疯癫的形象隐姓埋名漂泊于四方。疯狂、孤独、悲痛和不被理解成为他们的代名词。

他们在各自的时代中都处于边缘地带,对于当时主流的绘画体也系扮演着叛逆的角色。但也因孤独使他们变得比较有个性,在面对内心说不出来的巨大伤痛时,反而击发出各自艺术情怀:“眼前的山川、河流、星空成了扭曲的形态”,这时艺术真正本质的东西便出来了,这种本质或许是常人无法看到的事物,绝非技巧上的训练所能达到的。

而这种才能人们也是多年后才发现,创造者在怎样一个生命情景中展现出了怎样的一个自我。一个创造者活在时代当中有些会很幸运:有很多机会发展自己,也得到很多人的赏识,生在愉快的生活当中,他们画出的作品自然是很美丽的;而有些艺术家一生很孤独,不被了解,落魄在乡间,一直表现生命中比较忧郁悲苦的部分,而梵高与八大便同属于后者。

相同处2——各自的画作,牵连着各自的文化

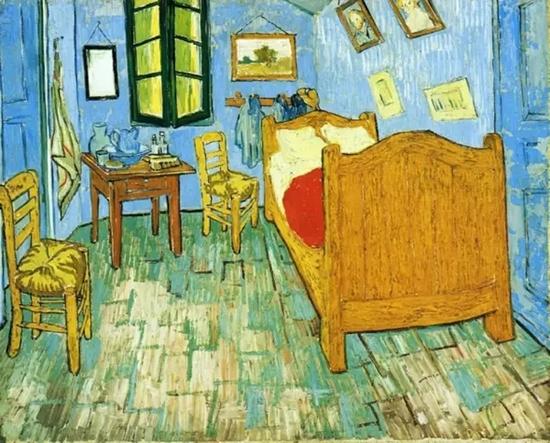

梵高的画作给人的最大印象除了饱和的色彩,就是那在画布中一层层累计的颜料。而八大与之相反,常常是淡墨水数笔。

艺术有时真的蛮奇怪,即使面对同一种情感,不同的艺术家却会用两种完全不同的手法去表现。在面对孤独伤痛时,梵高画中所呈现的是一层层及厚的颜料所堆积成,画中的一笔一画都可以看成创造者的强烈的渴望:对于当下不被了解的反击或是希望得到世人更多的关注;画家仿佛是在有限的画布中,尽可能的去挥洒现实中的伤痛。

而八大山人面对孤独,却呈现出了一种东方独有的空灵;画中景象,常常数笔淡墨概之;当有人嘲笑他:“画面无章法,连墨也舍不得多用,他则回应:“墨痕不多泪痕多”。画中不管是野鸭还是莲,都是数笔淡墨的呈现一种白眼看世界的伤痛。这或许真是东西文化差异所致:“东方委婉含蓄,西方则直接热情”。

而这种文化差异也渐渐影响了各自绘画材质的形成。试想一下,油画和水墨有何独特的差异?油画的技法不正是需要将各种色彩用调色油“结”成一种色,而墨则是水将同一墨分染成同一色。一个是越来越厚重,一个是越来越淡白。或许,这也从侧面反映出即使面对同一情感,为什么梵高画作诞生出的是一种厚重的激情,而八大山人则表现出忧淡的空灵。因为西方面对苦难或痛苦,讲究直接面对和承担,而东方更多的是讲究释然与放下。

相同处3——疾病的困扰,在疯与癫间

1890年7月27日,梵高在一片鸦雀成群的金色麦田里绝望地拎着一只左轮手枪,坐在一颗树下用手枪笨拙的瞄准了自己的胸膛,枪响了,梵高倒在血泊中,但是这一枪并没有立即至他于死地,他拖着垂死的身躯回到了住处,他又摇晃着走回卧室。当天晚上,梵高口含烟斗,一言不发。第二天,还和来看他的提奥谈起他的艺术见解。至晚上时,他开始虚弱,延至半夜便停止了呼吸。有学者认为,梵高自杀的缘由是因为精神病所至;但到如今也没有确性的证据。但梵高生前由于精神病的缘由,使他行径疯狂,这早已闻名于西方艺坛。有人将八大比作梵高,也是基于两人生前都有疯气之故。

八大山人有“癫疾”,一生中曾多次发作。有人说他行事癫狂,有人说他是装疯。史书中还常说他哑不能语,也有人说他是装哑。人们大都认为他装疯装哑的原因是国亡家破,令其郁愤填胸,不能自已。但是实际上,作为明王后裔,八大山人有遗民心结及故国情怀不假,但他也有困扰其一生的疾患。八大山人的“癫疾”发作最厉害的一次,是康熙十八年(1679年)应临川县令胡亦堂之邀,在临川县衙署作客期间。胡亦堂曾记载,他和八大山人游览临川的东湖寺和多宝寺,八大山人一直默默不语。回家后,开始的十多天,和八大山人说话,他只点头作答。

但八大山人的疯与梵高是有所不同的。主要是分别在于梵高的疯是被社会的压力迫成的,也是由梵高自发而形成的,是精神上的疾病。但八大的疯却是自己装成的,他看来疯,却不是自发的真疯,他为了逃避残酷的现实而装疯的。入清之后,八大山人的家人被杀大半,经此事变,不得不装疯了。因此他的签名看起来似“哭之”,又像“笑之”。

在梵高的作品中,梵高常常将自己献身其中。如他在给提奥的信中所言:“我的作品就是我的肉体和灵魂,为了它我甘愿冒失去生命和理智的危险”,所以在他的作品中,我们感到扑面而来的是火一样的激情,痛苦隐在激情的烈火之中。

而八大山人,无论面对任何事情他总能即刻就能游离于绘画之外,顺利地将自己从物象中抽出,他是一个冷却的表现主义者,他不仅冷眼看世界,他也冷眼看自己,因此他作品感到扑面而来的是冷漠、孤独和痛苦,感到在八大山人的内心深处,是一座冰山。

然而,不管是冷眼还是直接热情,他们所留下的都是一幅幅充满温度和感情的作品。

来源:99艺术网