波提切利《维纳斯的诞生》之复制,奥黛丽·沃伦

波提切利《维纳斯的诞生》之复制,奥黛丽·沃伦在今天,成为女性主义艺术家需要什么条件?这是个难题,也因此而重要。第三波女性主义(或第四波、或后女性主义、或对当下的其他名称)的决定性教条之一,即对定义的不懈抗拒。无论你的作品是抽象摄影或者地下业余色情片(stag film[1]),加上了女性主义标签,那就是女性主义的。

作为女性主义的产物,这一观念或许是解放的,也可能是天真的,每个人有不同看法,很可能受你出生年代的影响。不论如何,这是与此前第二波女性主义运动的决裂。从根本上来说,第二波女性主义运动必须遵从一套严格的意识形态原则。正如促使该运动壮大的社会活动组织(它们的目标是达成具体的结果,比如流产合法化、通过平权法案、建立平等薪资和全民育儿福利),60、70、80年代的女性主义艺术致力于用一套新的鲜明原则来剔除社会的压迫结构。诗人奥黛丽·洛德(Audre Lorde[2])曾在1979年断言“主人的屋子是绝不会被主人的工具拆除的。”第二波女性主义运动的政治和艺术两条战线都认为,任何运用父权手段的方式显然是非女性主义的,因此要达到真正的社会变革,不应采用这些既存方式。

![《求救—被明星化的对象系列》,汉娜·威尔克(S.O.S.—Starification Object Series[3],Hannah Wilke,1974–82)](http://n.sinaimg.cn/collect/transform/20170305/1pB6-fycapec1610758.jpg) 《求救—被明星化的对象系列》,汉娜·威尔克(S.O.S。—Starification Object Series[3],Hannah Wilke,1974–82)

《求救—被明星化的对象系列》,汉娜·威尔克(S.O.S。—Starification Object Series[3],Hannah Wilke,1974–82)虽然这些要求的诞生是出于对平等的渴望,其中一些制约女性主义可以或不可以是什么样的规定,最终导致排异、局限、问题重重。纽约激进女性(New York Radical Women)之类的社会活动组织经常以“不够姐妹”为由,投票废除他们的领袖。国家女性组织(National Organization for Women)的首领竭力保持和同性恋女性主义者的距离(贝蒂·弗里丹[Betty Friedan]给她们扣上“淡紫色危险人物[Lavender Menace][4]”的帽子),男孩还被禁止参与女性主义分离主义者公社,比如纯女性社区(Womyn’s Land)。在最白热化的阶段,这种本质主义教条阻碍了第二波女性主义运动的发展势头。同时,贝蒂·汤普金斯(Betty Tompkins)和安妮塔·斯特克尔(Anita Steckel)这样的艺术家,由于作品被认为过于直白淫秽而被视作等同于父权制的凝视,很大程度上被排除在圈外。 汉娜·威尔克(Hannah Wilke)被批评美得太符合典型了(从而自恋),而不能代表其作品的女性主义政治。

![女巨人(帝国大厦),安妮塔·斯特克尔(Giant Woman [Empire State], Anita Steckel, 1973)](http://n.sinaimg.cn/collect/transform/20170305/WjHF-fycapec1610856.jpg) 女巨人(帝国大厦),安妮塔·斯特克尔(Giant Woman [Empire State], Anita Steckel, 1973)

女巨人(帝国大厦),安妮塔·斯特克尔(Giant Woman [Empire State], Anita Steckel, 1973)将近半世纪后,Instagram、自拍文化的崛起、American Apparel美学,业余色情片等各种在前网络时期的女性解放运动环境里无法想象的视觉传达渠道出现了。新生代青年女性摄影师构造了女性主义的新形象和一套新定义:阿梅利亚·乌尔曼(Amalia Ulman)制作了“潮人生活方式“色情片在画廊放映(International House of Cozy, 2015)。阿维达·拜斯特罗姆(Arvida Bystrom)的“血色将至”系列(There Will Be Blood,2012) 主角是身着染上经血的蕾丝内裤的女性(她也常在柔和明亮的背景前拍摄自己和其他年轻女性的各种裸露姿态)。茉莉·苏打(Molly Soda)的计划“我应该要把这些发出去吗?”(Should I Send This? 2015)包含她从未发送给情人的挑逗、半裸、不露脸的自拍。

委拉斯凯兹《镜前的维纳斯》的复制,奥黛丽·沃伦(Rokeby Venus, repetition of Roke by Venus by Diego Velázquez, Audrey Wollen, 2015)

委拉斯凯兹《镜前的维纳斯》的复制,奥黛丽·沃伦(Rokeby Venus, repetition of Roke by Venus by Diego Velázquez, Audrey Wollen, 2015)奥黛丽·沃伦 (Audrey Wollen)在《复制》系列(Repititions,2014-2015)以全裸或半裸姿态模仿并化身史上男艺术家的作品,譬如巴斯·扬·阿德(Bas Jan Alder),波提切利(Botticelli), 和委拉斯凯兹(Velasquez)。玛漾·托里黛诺(Mayan Toledano)替自己(和朱丽亚·贝莉丝[Julia Baylis]共创的)品牌Me and You所拍摄的是躺在床上赤裸上身的少女们,穿着该品牌最具识别度的产品:背面印着粉色feminist(女性主义者)字样的女式内裤。这些艺术家们频繁合作,或为彼此策展,互相在社交媒体上添加标签以及推广,也作为拍摄对象出现在对方作品中。这番商业、编辑、创意上的尝试是一个正极速获得广泛关注的更大同盟中的一部分。

棕榈泉系列,玛漾·托里黛诺(Palm Springs series, Mayan Tolendano, 2014)

棕榈泉系列,玛漾·托里黛诺(Palm Springs series, Mayan Tolendano, 2014)她们之中,佩德拉·柯林斯(Petra Collins)的作品可能是最出挑的。除了艺术实践——近期的项目是正在自拍的少女——柯林斯还为时尚杂志供稿,包括Vogue、Elle、Wonderland、i-D等。她也给Levi’s、Adidas、Stella McCartney、Calvin Klein这些大牌拍摄广告。她的一贯风格是用35毫米胶片呈现残酷与梦幻。她对于滤镜、粉彩色调、以及高颗粒度的运用诡异地让人联想到鲍勃·古斯尼(Bob Guccione)《阁楼》杂志(Penthouse)[5]的标志性风格,同样也袭承了莱恩·麦克金利(Ryan McGinley)(她曾为他模特)和南·戈尔丁(Nan Goldin)的风格。然而,与戈尔丁镜头下投射出狂野欣喜和感伤的女性不同,当柯林斯拍摄商业作品时,经常特写沐浴在温暖透明光线下的胸部、嘴唇、或臀部。

戈尔丁拍摄的格里尔·兰克顿(Greer Lankton)和库奇·穆勒(Cookie Mueller)的肖像尽管具有性冲击力,却与其他流行的女性影像不同,让人感到既颓废又凶猛。相比之下,柯林斯为时尚杂志拍摄的身着湿身内衣和蕾丝便服的女性明显要更居家。

选自《库奇·穆勒:影集》南·戈尔丁(Cookie Mueller;Photographys, Nan Goldin, 1991)

选自《库奇·穆勒:影集》南·戈尔丁(Cookie Mueller;Photographys, Nan Goldin, 1991)但是,柯林斯执着地为自己的作品正名。和许多(若非全部)同盟中的其他摄影师一样,她的作品灵感来自根深蒂固的女性主义理想。那么,在文章开头提出的问题——在当今文化圈里,女性主义艺术需要满足什么条件——必须围绕这一批艺术家展开。瑞典摄影师拜斯特罗姆自称“惹人厌的女性主义者”,曾为托里黛诺当模特,也和柯林斯合作过,在Dazed访问中说道,“没有‘女性主义艺术’这回事,因为女性主义是一个光谱范围,随着语境变化而不同。”只要你能想到,女性主义可以是任何东西。不仅如此,女性主义有很多面目,就如女性自身。这一观点与第二波女性主义运动的明确界限和理想化愿望形成尖锐的对立。这也许是柯林斯和她的同侪所信奉的女性主义最能认可的定义。

血色将至,阿维达·拜斯特罗姆(There Will Be Blood,Arvida Bystrom, 2015)

血色将至,阿维达·拜斯特罗姆(There Will Be Blood,Arvida Bystrom, 2015)柯林斯在2015年策划了一本书《宝贝》(Babe),囊括了其他三十余位艺术家的作品,都曾是她的网络集体The Ardorous的合作者。该书的出版社Prestel宣传这本集子“反映了一种青少年和年轻女性普遍接受和认同的独特观点。”巴诺书店(Barnes & Nobles)书腰上写,柯林斯“引领一种当代少女力量的革命,证明女性主义和性感不是互相排斥的。”还有众多线上平台这样宣传,“这本书帮助我们重新聚焦并使我们记得我们不是一个人在战斗。”这些出版商构思的宣传语和摄影师群体本身描述自身的方式如出一辙。比如,柯林斯曾接受StyleLikeU网站采访,其标题是:“对不起,我们不觉得抱歉,女人是有体毛的”(副标题是:另一个女性艺术巨头以自爱、女性特质、和接受身体之名宽衣解带)。采访中,她慢慢地褪下自己的内裤。该视频在YouTube上吸引了一些男性的评论,抱怨她没有脱胸罩。

《宝贝》内页(Babe)

《宝贝》内页(Babe)柯林斯在一篇2013年发布在赫芬顿邮报(Huffington Post)上的文章《审查制度和女性身体》中驳斥了Instagram为了露点露毛照而删除她账号的决定。她写道:

我知道,社交媒体上被删号是21世纪的特权问题——但这是我们许多人的生活方式。这些账号代表了我们的实际存在,甚至常常更为重要。因为它们是与观众交流的通道,可以启发讨论,并促生变化。我要对所有年轻女孩和女人说,不要因此受挫,不要让任何人告诉你,你该有怎样的外形、你要怎么生活、你不是身体的主人。即使社会试图让你沉默,不要停止,继续前进,继续创作革命性的作品,延续我们的对话。

24小时的疯子,佩德拉·柯林斯(24hr Psycho, Petra Collins)

24小时的疯子,佩德拉·柯林斯(24hr Psycho, Petra Collins)柯林斯通过她的作品(她意识到自己所处的特权地位)积极挑战审查制度,并推广身体正面性。这些作品专注于运用男性凝视的手段和工具重新主宰女性身体。审查制度,固然是一个关键的女性主义议题,同样重要的还有性表达,性自由,性自主。这些摄影师们正面回应了这些问题。虽然是“21世纪的特权问题”但仍表现了“我们生活的方式”,柯林斯对审查制事件的这番定义却暗示了其作品内在的悖论。一种包容而深远的女性主义,有可能在拥护资本主义(即特权和父权制的始作俑者)现状的西方社交媒体空间里发展吗?

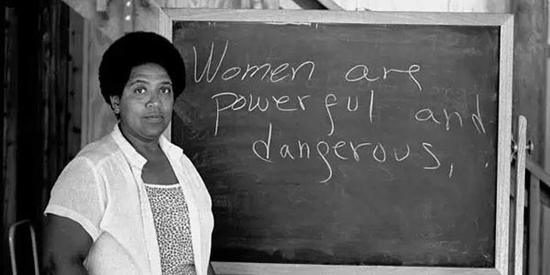

奥黛丽·洛德的肖像

奥黛丽·洛德的肖像围绕着这类影像的讨论或许是有待质疑的,这些影像本身触及了一些着实有趣的东西,即挑衅和物化之间的张力。奥黛丽·洛德的论文“情欲之为用:情欲作为力量”(Uses of the Erotic: The Erotic as Power),发表至今快40年了,恰与这一张力有关:

对女性来说,情欲提供了一股复兴的刺激力量,只要这些女性不惧怕揭示,也不屈服于惟感官足矣的观念。情欲一贯被男性误导,并用以压迫女性。它被塑造成令人困惑的、不重要的、疯狂的、没有生命力的感官体验。因此,我们习惯于回避对于情欲作为力量和信息的探索和思考,我们将它与它的对立面混淆起来,也就是色情。然而色情是对于情欲力量的直接否定,因为它代表了对真实情感的抑制。色情强调的是不带感情的生理感受。

要明确情欲作为力量和色情作为桎梏之间的界线很复杂,正如阿梅利亚·乌尔曼近期的作品所证明的。在2014的“卓越与完美”(Excellences & Perfections)系列中,她用Instagram发布了几百张性感而面容空洞的自拍,每一张能吸引到六百多个赞。

卓越与完美,阿梅利亚·乌尔曼(Excellences & Perfections, Amalia Ulman,Instagram, 8th July 2014)

卓越与完美,阿梅利亚·乌尔曼(Excellences & Perfections, Amalia Ulman,Instagram, 8th July 2014)佩吉·欧伦斯坦(Peggy Orenstein)的书《女孩与性》(Girls & Sex,2016)描述了年轻女性如何通过网路影像自我展示。她犀利地指出了乌尔曼账号的噱头是“一种商业化的、单向度的、无穷复制的,以及,老实说,没有什么想象力的性感的形式……目的是表演,而非色欲感受。”最后,乌尔曼承认她是在扮演一个虚构角色,作为戏谑文化之举。那时她已经得到了将近九万个新粉丝。在眼下这个女性主义艺术主要以其切身语境和作者提出定义的时代(乌尔曼本身并不认为她的艺术创作是“女性主义的”,或归类于任何其他政治范畴),上述的作品可以说很尖锐,也可以说粗制滥造。无论如何,通过将她意图批判的展示癖发挥到极致,她的作品同时具备了这两种品质。这一作品已经由新美术馆Rhizome[6]数字存档,将于今年在英国泰特现代美术馆展出。

《女孩与性》佩吉·欧伦斯坦(Girls & Sex, Peggy Orenstein,2016)

《女孩与性》佩吉·欧伦斯坦(Girls & Sex, Peggy Orenstein,2016)女性主义策展人、评论家海伦· 莫勒斯沃斯(Helen Molesworth)最近和我说,“不仅仅要认识到女性主义是建立在缺席之上的——女性经验的缺席,有色族裔身体的缺席——女性主义者更要意识到,仅仅把女性塞入父权制是无法改变父权制本身的。”是不是只要作者是女性,就足以使作品具有进步性或政治性?如果同样的影像是泰利·理查森(Terry Richardson)或理查德·柯恩(Richard Kern,柯林斯的导师)创作的,我们是否会以不同的方式解读?有没有可能,在挑战体制化的女性美的同时,也为恰恰固化这种美学标准的时尚杂志工作?如佐伊·海勒(Zoe Heller)在《纽约书评》的文章《‘惹火’的性和年轻女孩》里质疑的,利用“性感的解放力量的可能性”,女性主义能以诉诸个人选择的自我物化而成功反抗性别主义吗?

青春的凝视,佩德拉·柯林斯(The Teenage Gaze, Petra Collins, 2010-2015)

青春的凝视,佩德拉·柯林斯(The Teenage Gaze, Petra Collins, 2010-2015)在解读这些艺术作品抛出的复杂问题时,重点是要认清,这些女性刻意选择去操纵主人的工具(色情电影、Instagram、高端时尚广告、生活方式杂志、其他企业和商业实体)以瓦解主人的房屋(父权制对性别的构建)。不要忘记,于1992年和2005年分别离世的奥黛丽·罗德和反色情活动家安德里亚?德沃金(Andrea Dworkin),对于新一代的女性主义者而言已经是奶奶的岁数了。运动会演化和对抗自身,公理会因为时间和与文化的关系而转变。与其让这批艺术家模仿前辈女性主义者,批评家、消费者、和艺术创作者都应该推进围绕观看政治和影像制造展开坦诚而严谨的讨论。

米兹佩的苔莎,玛漾·托伦黛诺(Tessa in Mizpe, Mayan, Tolendano, 2014)

米兹佩的苔莎,玛漾·托伦黛诺(Tessa in Mizpe, Mayan, Tolendano, 2014)在这一代人青春期开始前,移动设备和影像主导的网络平台就已成为他们生活的一部分;这一科技和商业上的分水岭自然而然地塑造了他们的创作本能,并将他们和前辈创作人区分开来。莫勒斯沃斯在我们聊天最后提醒我,“即使存在一些基本的行为原则和价值观,没有一种女性主义的理论立场是适用于每一个人的。”只要女性主义仍自我批判地致力于挑战权力模式,女性主义能,且必须,是一个持续演变的现象。无论你是属于哪一时代的女性主义,丰富而严格的定义仍然存在。让我们着手使之回归。

(原文发表于《光圈》杂志(Aperture)第225期,主题“关于女性主义”。)

注释 [1]20世纪上半叶在美国地下制作并传播的一种业余色情无声短片。

[2]奥黛丽?洛德(1934-1992),非裔作家、女性主义者、人权运动活动家。她的诗歌和散文针对民权、女性主义、以及黑人女性身份等问题。引言来自其著作《界外姐妹》(Sister Outsider: Essays and Speeches)

[3]汉娜说,这些口香糖“伤痕”象征着女性的次等地位,她们的“可被抛弃性。”作品标题有多重含义:模糊了“星”(star)与“伤疤”(scars)的区别,暗示着魅力和伤害、以及女性美和苦难的不可分割。

[4]Lavender Menace一词最早是针对女同志权利运动的贬义词。后指称激进女同志女性主义者非正式组织,以抗议当时女性主义运动对女同志议题的排斥。这一争端被广泛认为是第二波女性主义运动的转折点,也是女同志女性主义的发端。

[5]创建于1965年的经典男性杂志,结合了都市生活方式文本和软色情图像。

[6]纽约新美术馆的附属数字艺术机构。关于作者卡门·温南特(Carmen Winant)是一位艺术家,作家,以及哥伦布艺术设计学院视觉研究与当代艺术史教授。

来源: 瑞象馆