2017年6月4日晚,“北京保利十二周年春拍:尤伦斯男爵珍藏中国当代艺术”专场开槌,22件中国当代艺术品上拍,总成交额不高,为2358.075万元,成交率也仅58.93%。这次寻常无奇、成绩平平、早有先例(这是尤伦斯自2009年起第9次拍卖藏品)的拍卖,却在社交网络引起波澜。尤伦斯当代艺术中心(简称UCCA)第一任馆长费大为在新浪微博上斥责这次拍卖是“无耻的典范”。

这声“无耻”从何说起?为何国内媒体每每提及尤伦斯,均将其视为中国当代艺术投资的反面教材,并带有贬义色彩地将其出售藏品的行为称呼为“甩卖”“唱衰”“逃离”?盖伊·尤伦斯(Guy Ullens)宣布将藏品和艺术中心整体转让的消息已过去近一年,我们为何还在纠结,他的“金蝉脱壳”真的让中国当代艺术市场成为了一具没有魂灵的空壳么?

“世上最大的邪恶是操纵他人的好意”

“世上最大的邪恶是操纵他人的好意”在此拍卖事件尚未在国内互联网上广泛传播的时候,Artnet News的记者朱利安·何普林(Julia Halperin)就于6月7日率先发布了相关的英文版报道,文中指出:“Fei Dawei, the founding director of UCCA and the head of the Ullens Art Foundation from 2002 to 2008, called the sale ‘shameless’ in a post on WeChat。”(费大为,这位UCCA创始人,2002年至2008年期间尤伦斯艺术基金会的主脑,声称此次拍卖是“无耻的”)报道称,费大为之所以批评尤伦斯出售藏品的行为,其中的最大原因在于尤伦斯本人及基金会曾表示没有“卖掉这部分资产”的计划,很多艺术家又以较低的价格将他们的作品出售给尤伦斯,但最终事与愿违,方才爆出一句“The worst evil in the world is to manipulate others’kindness”(世界上最大的邪恶是操纵他人的好意)。

费大为在其微博上对这场拍卖“无耻的典范”的评语显得义愤填膺,甚至有些“且听下回分解”的意思,引发网友纷纷留言,但他并未给出更多的回应。本报记者试图在第一时间,通过栗宪庭、朱其等评论家及上海当代艺术馆联系费大为,希望其现身说法,而得到的回复也基本是“没有他的联系方式”“费老师在国外,不方便接受采访”等。也许,如费大为自己所说,他受法国人居易·德波写在墙上的那句“永不工作(NB TRAVAILLBZ JAMAIS)”的影响,只身去做一个自由的旅人。但以其在艺术圈的地位,“无耻的典范”一语势必会引发人们更多的遐想。

目前看来,尤伦斯给出承诺,又出尔反尔,这是让费大为燃起怒火的根本原因,但这些说辞暂且都还是费的一家之言。我们希望了解的是,艺术家向尤伦斯出售作品时是否出于对其支持而降低价格,尤伦斯“当初的允诺”是否具有法律效力,一切答案尚未揭晓,争论还在继续。

批评家皮力谈道:“尤伦斯对于中国当代艺术的收藏开始于上世纪80年代。他的藏品基本通过画廊用公平的价格购得,并没有向艺术家要求特别的折扣。所以我们不应该从道德层面对他的这次拍卖提出任何批评。”对此,就职于《收藏投资导刊》的媒体人张长收则有着不同的观点,他认为,费大为只是在纾解自己的愤懑之情。张长收说:“费大为曾担任尤伦斯基金会的主任和第一任馆长,当年很多艺术家将作品以低价卖给尤伦斯,其中一部分原因也是出于对费大为的信任。但时至今日,当日的承诺已成往事,印证了中国那句老话:日久见人心。”

1987到2017,尤伦斯究竟赚了多少

曾与费大为一样,努力将中国当代艺术介绍给全世界的栗宪庭谈道,我们没必要将尤伦斯神话或妖魔化,“他只是一个商人”。的确,即便是非营利性的艺术基金会,通过出售部分藏品以获得运营费用也是正常之举。而在2011年2月,尤伦斯也曾向英国《The Art Newspaper》诉苦,表示自己将藏品送拍只是不得已而为之:一是自己年事已高,出行不便;二是其后代对艺术收藏没有兴趣;三是曾经考虑整体出售这批藏品,但没有与任何中外机构或私人藏家达成协议,愿望已然落空。但真正让人们怀疑尤伦斯动机的,是出自其口中的曾经的“愿景”以及那一个个高昂的令人咋舌的拍卖数字。

自2009年起,尤伦斯夫妇先后9次与保利、苏富比(微博)等拍卖行合作,制造着一个接一个的纪录:2009年北京保利春拍,陈逸飞的《踱步》拍出了4043.2万元;2011年香港苏富比春拍,张晓刚(微博)1988年的画作《生生息息之爱》以7906万港元成交,刷新了当时中国当代艺术拍卖的世界纪录;2013年香港苏富比秋拍,曾梵志2001年的《最后的晚餐》以1.8亿港元的成交价,成为迄今为止价格最高的中国当代艺术品。同时,尤伦斯通过出售所藏的中国古代绘画获利不菲。比如,2009年北京保利春拍,宋徽宗《写生珍禽图》以6171.2万元成交。2009年北京保利秋拍,明代吴彬所作《十八应真图卷》以1.69亿元成交,创造了当时中国书画的拍卖纪录。

除了2002年4月在北京以2530万元竞得的《写生珍禽图》,我们并不知晓尤伦斯为收购上述其他作品花费了多少钱。据尤伦斯自己回忆,1987年的首次北京之行让他有了收藏当代中国艺术作品的兴趣。“他们从集体主义中解放出来以后的创作非常有活力,我买的第一件中国当代艺术家的作品是艾轩画的西藏小孩。”在1991年,尤伦斯在香港认识了中国当代艺术的一位推手——汉雅轩画廊主张颂仁,据他回忆,“二人在一个大库房里看到了很多中国当代艺术家的作品,一时兴起买了几张方力钧与刘炜的作品”。自此之后,尤伦斯便开始不停地收购中国当代艺术品。时至今日,有统计宣称尤伦斯大约藏有2000件中国艺术品,其中80%为当代艺术品。

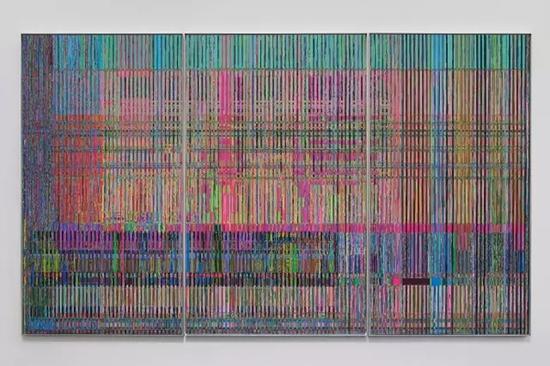

艺术品经纪人伍劲谈道:“从2009年开始大规模出售藏品,尤伦斯其实已经走下神坛。不过,即使仅仅作为中国当代艺术的风险投资家而言,尤伦斯也是相当成功的。”伍劲的说法不无道理,因为从今年的专场成绩看来,再无天价出现,460万元成交的刘韡作品《无题》已属本场最高价,此外,黄永砯、汪建伟、陈箴、杨诘苍等人的装置作品被保利转入为期一个月的私洽交易,或可看作无奈之举。曾几何时,在中国当代艺术市场火爆至极,泡沫越吹越大的数年间,尤伦斯将自己手中“炒作价值”最高的作品全部拍卖,无论是陈逸飞,还是曾梵志,他们曾是拍卖公司的“摇钱树”,如今他们无可厚非地成为了争议性最大的一批艺术家。

UCCA是“鸡汤”,还是“毒奶”?

如今,也许还会有人把尤伦斯与将绝大部分藏品捐给香港M+当代艺术博物馆的瑞士人乌里·希克相比较,称尤伦斯并没有他们想象中那么“高风亮节”,资深媒体人王先生认为:“尤伦斯只是在按照自己的行为逻辑和经商模式办事,反观乌里·希克的捐赠行为表面上看非常抢眼,但他与M+当代艺术博物馆‘牵手’的背后还隐藏着更多不为人知的事实。他的捐赠是否出于自愿、为何捐到香港,还没有人去仔细调查,有待挖掘。”

的确,在很多人眼中,中国当代艺术品市场之乱并非是因为尤伦斯的出现,扭转败局的主人翁必须是我们自己。批评家彭德谈道:“不必用‘白求恩精神’去要求一个老外,他们没有拯救、援助中国艺术的义务,这样的责任应当由我们自己承担。”但还有一种声音在提醒我们,回看尤伦斯长达20年的中国之旅,这段历史的“动线”从一个极端走向了另一个极端。尤伦斯之所以从人们口中的“教父”变为“投机商”,是因为他笑眯眯地为我们灌下“鸡汤”之后,却用冷冰冰的事实告诉所有人,那其实是一杯“毒奶”。

评论人顾一指直言:“为尤伦斯辩护的人总是说‘毕竟UCCA呈现过那么多高水准的展览’‘UCCA给不少优秀艺术家创造了良好的机会’,但你总不能吞下包着糖衣的毒药就宣扬它的甜味吧?难道我们只能被迫接受带毒资本所导致的生态的恶化,还得貌似公允地表示它也带来过机会和繁华?这种容忍难道不是带着些许屈辱吗?有些资本是‘有毒的’,比如尤伦斯,他的抛售行为极大地削弱了美术馆这一机构群体在‘公益’方面的权威性和纯粹性。”

顾一指的观点直指尤伦斯艺术基金、UCCA(私营美术馆)的合法性,在他看来,“如果尤伦斯真带有一颗‘推动中国当代艺术发展’(尤伦斯曾经这么表达过)的心,我们理应看到中国的艺术生态有逐渐健康的苗头,看到在某些局部游戏规则的清晰平和”。但事实正好相反。尽管我们不能断定(也无需断定)尤伦斯创立UCCA的初衷就是完成这个轮回,但是他最终呈现在人们面前的却恰恰是这一路径,并且因为在收藏、拍卖市场上展现在公众面前的各种成功而引得一些投资人纷纷效法:从购藏作品,到建立美术馆,而后宣传造势,再抬价出售藏品,很多私营美术馆已成为很多人为淘金而设的“扩音喇叭”,社会责任、艺术责任根本无从谈起。

艺术基金会,何时瓜熟蒂落

尤伦斯在接受英国《The Art Newspaper》采访时提及,他萌生了通过UCCA门票、衍生品商店以及藏品拍卖,实现UCCA在非营利状态下的生存目标。因为尤伦斯艺术基金会在中国的运作不易,指望其为UCCA注资更难。时至今日,尤伦斯艺术基金会(藏品拍卖的实际操作者)依旧没有扎根中国,而是远在欧洲。

很难说这是否是尤伦斯为抛售而制造的舆论基础,但这也揭示出国内非营利艺术基金会的生存状况堪忧。如尤伦斯这种让基金会与机构运营泾渭分明的做法,亦有可能是迫不得已,而自己仍然会被夹在“营利”与“非营利”两个身份之间。据资料显示,费大为在2006年(目前为止最新版的《基金会管理条例》在2004年颁布)接受采访时也谈到过这尴尬的境遇:“我们是以公司名义进入中国的,不是以基金会的名义,因为基金会进不来,所以只能装扮成营利的机构去做不营利的事情。”

如果尤伦斯艺术基金会能够顺利进入国内,就不会发生今天的事吗?没有人能确定。但与尤伦斯艺术基金会相似,国内的很多当代艺术基金会的发展同样举步维艰,他们没有外国投资人的“大后方”,这些艺术基金会的管理者们仍要面对多如牛毛的复杂状况,熬过出现在申办、募捐、运作等关键环节中的“九九八十一难”。蜂巢艺术中心的夏季风说道:“在中国设立私募基金的难度极大。如李连杰的壹基金也是经过了长时间的协调,才拥有自主筹募并调配资金的权利,而这只是特例。”

我们就不需要艺术基金会吗?在全球范围内,最先进的当代艺术赞助计划大都出自一家家艺术基金会。前段时间,美国国家艺术基金会还因政府拨款预算问题与特朗普争得面红耳赤,最终大获全胜,他们资助的大都会艺术博物馆、史密森尼学会等艺术研究机构一个个乐开了花。相比之下,国内基金会制度的不完善,也在一定程度上遏制了中国非营利艺术机构的健康发展。目前时有动作的除了设立“吴作人艺术奖”“萧淑芳奖”的吴作人国际美术基金会,还有新世纪当代艺术基金会、民生当代艺术基金会、K11艺术基金会等少数几家。而如北京当代艺术基金会,则将其重心放在推动都市文化建设上,根本没有资助艺术家和非营利艺术机构的计划。

谁也不知道更详细的政府指导意见,或较为清晰、明确、不会含糊其辞的法律法规何时出台,据中国人民大学教授黄隽分析,当前法律上的困难只能排在第二位,因为“2012年以后,不少艺术品信托或基金风险开始暴露,出现了兑付困难。无论是作为监管部门,还是银行,对艺术品金融产品普遍持谨慎和观望态度”。

坊间曾经流传“民生银行打算整体收购尤伦斯藏品的消息”,现已悄无声息。民生银行最近接连爆出数额巨大的经济犯罪丑闻,我们还能信任其在艺术品金融界乘风破浪的能力吗?也许,承担尤伦斯基金会、UCCA“接盘侠”这一角色会给继任者带来巨大的压力,但是如新世纪当代艺术基金会创始人王兵所说的那样,无论尤伦斯抛售是否值得尊敬,“如今都要负起中国当代艺术品标准评判和收藏责任”。

来源:中国美术报 作者:高凡丁