香港藏家林霄:目前功甫帖证伪文章没一条证据成立

(原标题 香港藏家林霄:目前《功甫帖》证伪文章没一条证据成立)

林霄

2014年3月28日,上海《东方早报》刊登上博研究员的新文《<功甫帖>辨伪新证(上)》(以下简称《新证》),以及二十天后发表《新证(下)》。

对于《功甫帖》争议,笔者已经有三篇论文面世,本不想再作议论,但此项争议的社会影响不绝,而且还在扩大,在《功甫帖》争议的围观者中间,有人裹挟民众的仇富心态,若是有人为《功甫帖》说几句公道话,还要被扣上“资本家乏走狗”的帽子,更远离了学术之争。

我对于博物馆的专家们一向以来充满羡慕与敬意,羡慕的是,他们有条件长期浸淫在古代文物的氛围之中,敬佩的是,他们顶上研究员、副研究员的头衔决非浪得虚名。但是真伪的判定还是需要回归学术,不管今天买这件文物的人是资本家还是国家单位,都应该毫无成见地理性面对。古人传世的书法,以及前人判定为真迹的,若非有足以推翻原论的新证据,就只能从旧说。这是各个博物馆对待文物的基本原则。博物馆内那么多的宋人书法,也从未有人能够“证真”,不也是从旧说吗?若博物馆的研究员们以不充分的理由,以不能成立的逻辑推翻古代收藏家、前辈学者的结论,甚至不上手看原作,以非学术的方式用一句“开门假”下断言,不仅毫不严肃,而且开启不良学术风气。

作为一个古代书画的收藏者和热爱者,细读这些研究员的论文,实在看不到一条有效的证据,若将古人书法如此草率判伪,如何使人信服?何况对待一件千年文物,至少该有敬畏之心。此不平之心日久,在此再次提出个人见解,不恭之处还望研究员们见谅。

一,翁方纲手稿描述的收藏印章钤于何处?

《新证》作者得出的核心结论是:翁方纲看见的墨迹本完全不可能是苏富比[微博]拍卖的这一件。

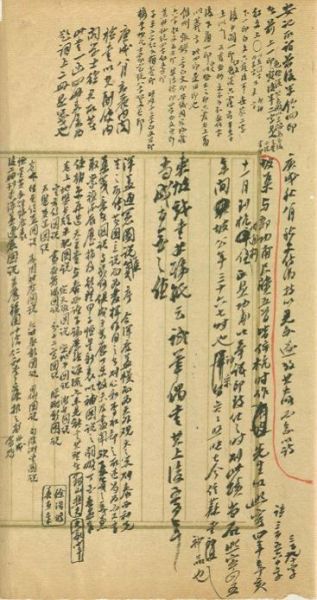

《新证》作者举证台湾中央图书馆藏的翁方纲《复初斋文稿》中有关《功甫帖》的手稿部份(图1),这无疑是全篇文章最有价值的部份,笔者确实佩服作者搜索证据的用心。

图1,翁方纲《功甫帖》跋文原稿,现藏台北中央图书馆

图1,翁方纲《功甫帖》跋文原稿,现藏台北中央图书馆 图1,翁方纲《功甫帖》跋文原稿,现藏台北中央图书馆

图1,翁方纲《功甫帖》跋文原稿,现藏台北中央图书馆为此,笔者特别去了一趟台北中央图书馆,调阅了文稿的这一部份以及其他部分。确实,翁方纲当年看到《功甫帖》的收藏印,与现在看见的墨迹本对比,至少有两方清初大收藏家梁清标(1620~1691)的印章不见了。

如果作者用一篇五百字以内的文字,描述翁方纲手稿,然后得出以下结论:“依据翁方纲手稿,翁方纲看见的苏轼《功甫帖》墨迹本,有可能不是苏富比拍卖的这一件”。若如是论,不失为一篇严谨的学术论文。而《新证》作者的断言却是如此:“综合可以判断,江德量逝前三年即乾隆五十五年携示翁方纲赏鉴的安岐旧藏苏轼《功甫帖》,定非苏富比墨迹本无疑”。《新证》作者将这一新证据可以得出的一种可能性,作为了“定非”加“无疑”的结论。便有超出学术论文规范之嫌。

所以回头看看翁方纲文稿,到底为我们提供了什么样的证据。

关于收藏章的描述,《新证》作者认为:翁方纲看见的《功甫帖》除了现在墨迹本所见之外,在“本幅”上应该还钤有项元汴三方,梁清标两方印章,共五方印章在本幅中不见了,确实,不能排除这种可能性。但想不妨像一下,翁方纲看见的《功甫帖》会是如下这般拥挤吗?小小的一纸《功甫帖》似乎难以容下这么多的大印(笔者依据这几方印章的实际大小尺寸,按照比例放进墨迹本的空白处,图2)。

图2,《功甫帖》本幅加项元汴梁清标印章假想图

图2,《功甫帖》本幅加项元汴梁清标印章假想图因为翁方纲并没有描述项元汴、梁清标印章是钤在哪个部位,也可以有另一种可能,翁方纲看到的是下图的样子(图3)。那么哪一种可能性更高呢?

图3,梁清标藏印钤于《功甫帖》上的另一种假想图

图3,梁清标藏印钤于《功甫帖》上的另一种假想图在我的前一篇论文《论功甫帖正是安岐墨缘汇观著录本》中,已经指出,由于安岐(1683~)在他的《墨缘汇观》中未提及《功甫帖》是项元汴旧藏,更没有提及是梁清标旧藏(以《墨缘汇观》的体例,会将项元汴及之前的收藏家著录,项元汴之后的收藏家包括梁清标等皆未著录)。所以拙文写道“无论翁跋纸上的项元汴印章真伪与否,都与《功甫帖》墨迹本到安岐为止的递藏史没有关联”。也就是说,这一张用来题跋的另纸上的项元汴三方印章,以及两方钤于边裱的梁清标印章,不排除是从别的作品上裁下移来的可能性,其印章的真伪对《功甫帖》的真伪没有足够的证据力。

既然翁方纲看见了两方梁清标印章,那么梁清标通常会将藏章盖在什么位置呢?如果熟悉梁清标在古书画上的钤印习惯,就会知道梁清标大多数时候是将藏印钤在边裱、隔水或者手卷的拖尾上。虽然也有看见梁清标藏章打在本幅或者骑缝处的,多是在本幅有较大空白余地处。笔者翻阅部份画册,即可举出以下几件古代书画的梁清标印章,完全没有打在本幅上,其中1,2,4,经安岐《墨缘汇观》著录且未提及梁清标:

1,《陆机平复帖》北京故宫[微博]藏

2,《虞世南摹兰亭序》北京故宫藏

3,《谢安中郎帖》北京故宫藏

4,《展子虔游春图》北京故宫藏

5,《孙位高逸图》上博藏

6,《李成茂林远岫图卷》辽博藏

7,《赵佶柳鸦芦雁图卷》上博藏

再看,翁方纲手稿里面对这些藏章的描述顺序很是特别:

先是本幅内清楚标注位置的四个半印:分别是前上似“图籍”、前下“世家”,后中“不能辨析半印”,后下“义”字半印。

然后是“张镠、安仪周家珍藏”。

然后才是“梁清标印、蕉林密玩”。

最后是“子京、项叔子、檇李项氏士家宝玩”。

除了标明位置的“四方旧印”之外,翁方纲的记

载顺序并没有按照年代先后,而很可能是按照本

幅、边裱、另纸的先后顺序来记录的。否则,若

按照年代顺序应该是:项元汴、梁清标、张镠、

安仪周的顺序。

那么,梁清目标收藏章哪里去了呢?在翁方纲看见《功甫帖》之后,经过了至少两次以上的重新装裱,边裱上的梁清标藏印是否可能随着拆除的边裱失去了,并没有保留下来。这是一种可能发生的状态。清末李佐贤(1807-1876)《书画鉴影》著录的《苏米翰札合册》中的《功甫帖》,就已经没有了梁清标藏印。最后一次装裱是在1953年许汉卿将《功甫帖》从《苏米合册》中取出,改装成立轴。对于翁方纲跋文,《书画鉴影》也写得很清楚:“后另纸题跋”,三方项元汴藏章也明确注明钤于“题后”。因此李佐贤著录里面的项元汴藏章,明确不在本幅上。所以《新证》作者提出项元汴、梁清目标五方印章都应该钤在本幅上是不合理的。除非作者可以证明李佐贤著录的《功甫帖》墨迹本也不是翁方纲看见的那一件。

至少可以说明《新证》作者所说的不见了的五方收藏印章,都钤在本幅的可能性不大。更不能得出翁方纲看见的“定非苏富比墨迹本无疑”的唯一性结论。

二,翁方纲看见的墨迹本上的印章是什么样子的?

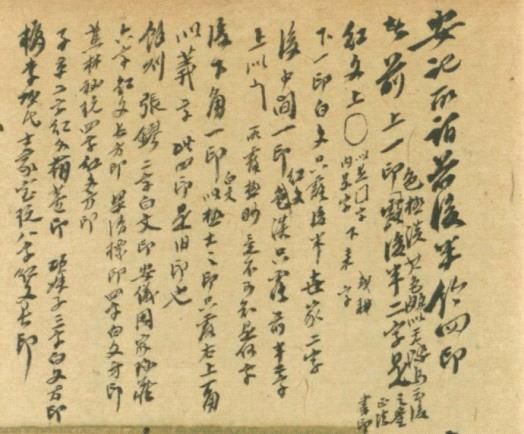

翁方纲跋文手稿的上部空白处,描述了《功甫帖》上的藏印(图4)。

图4,翁方纲手稿对《功甫帖》藏章的描述

图4,翁方纲手稿对《功甫帖》藏章的描述翁方纲文稿描述的四方旧印的样子:

“安记所谓前后半钤四印者”(指安仪周《墨缘汇观》著录提到的四个半印)。

1,“前上一印:色极淡,其色略似天际乌云后‘之鉴正法书印’。露后半二字是红文上O,似是口字内某字,下‘耒’字或‘耤’字”。

对照下图《功甫帖》墨迹上的古印,应该是相符的(图5):

图5,《功甫帖》前上半印

图5,《功甫帖》前上半印2,“下一印白文:只露后半‘世家’二字”。

对照墨迹本,符合描述(图6):

图6,《功甫帖》右下半印

图6,《功甫帖》右下半印3,“后中间一印:红文,淡,只露前半二字,上似‘(见下图)’,所露极眇,竟不知是何字”。

配图

配图对应下图之半印:半印上部形状确与翁方纲描述的横折弯形相符,头上一点,很可能在重裱时靠近边缘被裁去。下面半字,实在无法辨认。最近有研究者通过计算机移位拼合,发现这半方印与右上半印很可能同属一方印,并且得出印文是“图籍”二字的猜想,我以为不应该是“图籍”二字,至少是“XX图籍”四字。但既然难辨就不要急着下结论。既然都是猜测,《新证》作者也不必将翁方纲是否读出“图籍”二字,作为翁氏所看墨迹本是否这一件的依据。

这方半印也与翁方纲的描述相符(图7):

图7,《功甫帖》后中间半印

图7,《功甫帖》后中间半印4,“ 后下角一印,白文,似极大之印,只露右上一角,似‘义’字。此四印是旧印也”。

对应下图:左下角翁方纲甚至读出了“义”字,正好与百多年后的发现相合。经朱绍良先生发现、赵华先生考证,这是南宋傅清叔“义阳世家”半印的一部分。《新证》作者认为墨迹本露出“义”字上半部分不符合翁方纲“极大之印”的描述,不知道作者看来“极大之印”是何标准?

对照图片完全符合翁方纲的描述与猜测(图8):

图8,《功甫帖》后下半印,以及与“义阳世家”半印的对比

图8,《功甫帖》后下半印,以及与“义阳世家”半印的对比5,“余则张镠二字白文印、安仪周家珍藏六字红文长方印、梁清标印四字白文方印,蕉林秘玩四字红文方印、子京二字红文葫芦印、项叔子三字白文方印、檇李项氏士家宝玩八字红文长印”。

所对应的是:张镠、安仪周家珍藏两印在本幅,项元汴三印在另纸。唯梁清标两印不见。

以上对照翁方纲手稿发现,除了不见了的两方梁清标藏印,其余收藏印章与翁方纲的描述高度相符。

而《新证》作者指出:“翁氏所记‘前后半钤四印’者,其篆文书写笔画形态、文字内容及印章规模大小等特征与所见苏富比墨迹本差异甚多”。这样的结论是有背事实的。

三,对照安素轩刻本,墨迹本上多出了左边中下两个半印,以及“张镠”印。《新证》作者无理地指其为“妄加或伪造”。

图9,墨迹本上的三方印章石刻本上完全没有

图9,墨迹本上的三方印章石刻本上完全没有墨迹本左边三方古印,安素轩刻本所没有(图9),但这几方印,安仪周看见了,翁方纲也看见了,如果按照《新证》作者的论断:墨迹本是根据安素轩刻本双钩廓填而来,如何无中生有跑出这三方印章?显然“从石刻本中双钩”的逻辑不能成立。

《新证》的作者在前一篇论文中写下了下面这段文字:“墨迹本中,除徐汉卿收藏章为其自钤外,包括上析‘安仪周家珍藏’印,以及‘世家’半印、三枚张镠、江德量诸印的出现,其手法与情形,当与《刘锡敕》伪本中出现的安岐‘无恙’印、江德量用印之性质无异,应同属妄加或伪造,此乃作伪者惯用伎俩”。也就是《新证》作者将多出古印指为“妄加或伪造”。

再来看《新证》作者又举例,“如《安素轩石刻》中所刻宋吕大防《行书示问帖》中项元汴与江德量等五印皆弃而不刻;宋米芾《道祖帖》,原迹本幅钤有古代鉴藏印七枚,石刻中仅录四枚;另如赵孟俯《小楷道德经》中项元汴用印、米芾《章侯茂异帖》中‘江恂私印’及数枚旧残印;黄庭坚《行书君宜帖》中‘安仪周家珍藏’‘吴廷’‘王延世印’等印记,皆加以选择甚至弃而无刻。因此,法帖中的鉴藏印记信息,一般只可作文献参考数据。《安素轩石刻》中安岐旧藏苏轼《功甫帖》无收原作母本中项元汴、梁清标、张镠鉴藏印记及另两枚旧残印,其情形亦作如是观”。在这一段《新证》作者标题是:“《安素轩石刻》入录鉴藏印有选择性”。

为什么面对同样的证据,作者可以这样给出相反的结论?一个说是“妄加或伪造”,另外的则是刻工“录入鉴藏印有选择性”?

为什么“妄加与伪造”的几方古印会与安岐著录、翁方纲文稿的描述相符?甚至翁方纲猜测的“义”字,与一百多年后发现的“义阳世家”南宋印对上。作者显然无法自圆其说,而且自相矛盾。难道作者的学术规范面对相同的证据可以如此“为我所用”?又或者是作者悄悄地否定自己原来“妄加或伪造”的结论?

四,《新证》作者又一结论是,安素轩石刻《功甫帖》的母本毁于太平天国战火。所以安素轩刻本是最接近苏轼真迹的标准。

首先梳理一下作者的逻辑思路:

1,前提:作者在前一篇论文《从法帖中双钩》明确写道:“《安素轩石刻》共收苏轼书作六件,其中有两件张伯英指出为伪,其余《功甫帖》、《楷书祭黄几道文》、《与德孺运使书》及《与质翁朝散书》等四件皆真,历来不持异议,除《功甫帖》不见传世外,另外三件现分别珍藏于故宫博物院、上海博物馆等处”。前提很清楚,安素轩石刻本《功甫帖》的母本是真迹无疑。所以不存在书法风格、笔法不类苏轼的问题。

2,接着《新证》论述,因为鲍淑芳的刻工党锡龄,翁方纲曾经赞扬他“刻拙书能肖,相去无几”,“具有忠实于原作的客观精神”,所以他的刻帖在原迹不存的时候,可以作为最接近于原迹的标准。

3,然后《新证》论述:“鲍淑芳是安岐旧藏苏轼《功甫帖》的最后一位藏家,鲍家所藏过半古代法书名画或已于咸丰年间太平天国农民军攻克扬州时遭到损毁,在原作无存的情况下,《安素轩石刻》中《功甫帖》是最接近于该作原貌的法帖。而苏富比墨迹本是否真迹,必须与鲍刻本相比较”。

这就是作者的三段论逻辑推理,为了将刻本作为标准,不惜将墨迹本与刻本的证据地位颠倒。这在鉴定史上算是一个创举。

再请问作者有什么依据证明《功甫帖》的原迹毁于太平天国的兵火?为什么作者例举的15件经安素轩收藏,现今分藏于各大博物馆的原迹都还存世?为什么唯独《功甫帖》毁于兵火?按照作者的逻辑,为何不指出这些分藏于各大博物馆的墨迹本也是“自法帖中双钩”而来?

作者得出这个大胆的结论却没有提供任何依据,是否有违学术论文的基本要求?

既然《安素轩石刻》中的《功甫帖》是最接近于该作原貌的法帖,那么为什么其上没有翁方纲描述的那几方古印?反倒墨迹本上被作者称为“妄加与伪造”的几方古印,与翁方纲手稿的描述相合?《新证(上)》的证据,不正好推翻《新证(下)》的结论吗?

五,《从法帖中双钩》、《新证(上、下)》写了几万言,但关键逻辑不成立,而无关真伪判定的材料罗列了许多,包括“鲍淑芳与他的刻工”生平史料写了近万言。但真正得出与真伪相关的结论,却完全没有证据支持。

其中还有一些结论,毫无证据支持,皆与基本学术规范相去甚远,我不一一列举,只举二例。

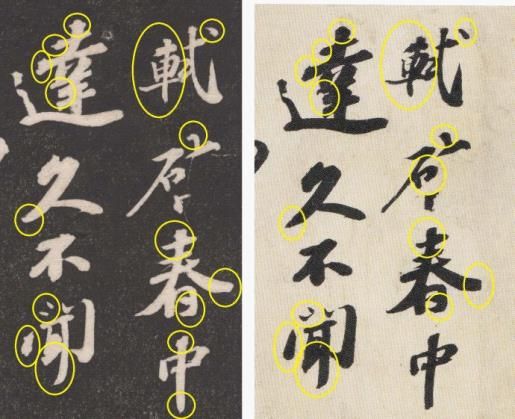

作者为了提升石刻本作为鉴定标准地位,不惜用石刻本来比对现存上博与故宫的其他米芾、苏轼原迹,以证明刻工“纤毫毕现”的水平。其实明眼人可以看出石刻本处处将原迹走样(图10)。

图10,故宫藏苏轼墨迹本与《安素轩石刻》对照,说明刻本与墨迹本相去甚远

图10,故宫藏苏轼墨迹本与《安素轩石刻》对照,说明刻本与墨迹本相去甚远比如《新证》作者认定《功甫帖》是“晚晴坊间采用流水作业,分工合作的生产品”。不知证据在哪里?若是流水作业,作者至少应该拿出两件以上的墨迹本,却为何没有提供一点证据?难道这就是博物馆的学术传统?实在令人不解。

做学问的基本要求,除了逻辑一个都不可以错误以外,有几分证据只能说几分话。每一个结论必须提供有效证据,每一个推理必须逻辑严密,如果尚无证据支持推演,就该老老实实地写是“猜想”。若无实实在在的证据推翻前人结论,就应该尊重前人的结论。

我始终不认为博物馆专家不可以对社会上的文物提出自己的鉴定意见,也不认为前人的结论是不可质疑的。存疑可以,若要证伪,唯一的要求是:证据充分,逻辑严密。但观现今所有证伪《功甫帖》墨迹的论文,很遗憾的是,没有看到一条证据可以做实。

这样的论文可以让一般不读论文的民众相信,只要稍稍有些逻辑思维、有些学术素养的人,都能指出其学术的荒谬之处。

鏂版氮璀︾ず锛氫换浣曟敹璐归娴嬪僵绁ㄤ細鍛樼瓑骞垮憡鐨嗕负璇堥獥锛岃鍕夸笂褰擄紒鐐瑰嚮杩涘叆璇︽儏