艺术是制作神话的绝密配方:大卫鲍伊的视觉传奇

原标题:艺术是制作神话的绝密配方——大卫•鲍伊的视觉传奇

撰文/范雨萌

“我总是在收集,我是个收藏家,但我收藏的是特征、想法……”

“我从来都是从别人那里拿东西,但我知道什么东西该偷。”

艺术是“隐秘的老师”

大卫·鲍伊《Diamond Dogs》专辑巡演的舞台设计模型( 图片:courtesy the Victoria & Albert Museum)

大卫·鲍伊《Diamond Dogs》专辑巡演的舞台设计模型( 图片:courtesy the Victoria & Albert Museum)你是从什么时候开始环顾周围思考这个世界?又是从哪里学会分辨事物的特征,并试着模仿某一种风格?你的情感和回忆被哪本小说勾起?你对社会、文化的认知又是受何人启发?你或许借助新闻、广播、报纸、网络等媒体建构着自己的世界,又或者从朋友、老师、亲人那里掌握习俗和规范,在一系列探索和冒险之后,你嗅出世界的另一种味道。幸运的是,如果你生活在20世纪70年代,只需要买一张大卫•鲍伊的专辑,他会告诉你一切。

大卫·鲍伊专辑《David Bowie》 1967

大卫·鲍伊专辑《David Bowie》 19671971年,大卫•鲍伊发布了专辑《Hunky Dory》,歌曲《Queen bitch》有意模仿地下丝绒乐队的曲调;《Andy Warhol》向自己的职业偶像安迪•沃霍尔致敬,歌里唱到“我愿成为一家画廊,放满你的作品”;米老鼠和约翰•列侬的卡通形象出现在《Life on Mars》中;《Oh!You Pretty Things》聊起了尼采的“超智生物”(Homo Superior),也顺带讨论了一下佛教里的“中阴”(bardos,指两种状态之间的间隔,如死亡和转世之间的中间状态);阿莱斯特•克劳利(Aleister Crowley)和纳粹党的神秘主义理论在《Quicksand》里小露端倪;《Song for Bob Dylan》提前为偶像写好了祝词。专辑封面照片模仿了徳裔歌手、电影演员玛琳•黛德丽(Marlene Dietrich)的风格,雌雄同体,美艳诱惑。封面设计者是鲍伊的朋友乔治•安德伍德(George Underwood),正是他年幼时的一次误伤,让鲍伊拥有了蓝色和琥珀色的双色重瞳。

大卫·鲍伊专辑《Diamond Dogs》 1974

大卫·鲍伊专辑《Diamond Dogs》 1974人们喜欢叫鲍伊“变色龙”,尽管这一称呼起初带有对投机取巧的嘲笑和鄙夷,却出其不意地戳中了鲍伊拒绝无聊的精神核心,50 岁生日时,他说“我不知道从这里将去向哪里,但我保证它不会无聊”。回顾此前,他借鉴“垮掉的一代”代表作家威廉•柏洛兹(William S。 Burroughs)独有的“切割法”(cup-up method)写歌词,把单词剪碎重新拼贴,产生了即兴、抽象和迷幻的感觉;他把从哑剧大师林德赛•坎普(Lindsay Kemp)那里学到的技巧和日本歌舞伎的剧场效果搬到自己的舞台秀里,表现出对肢体表达的浓厚兴趣,使演出成为一场注重化妆、服饰、道具的前卫声光表演,奠定了华丽摇滚(Glam Rock)的雏形,引导摇滚走向艺术化;他还刻意模仿英国演员安东尼•纽利(Anthony Newley)夸张的伦敦口音;在安东尼•伯吉斯(Anthony Burgess)《发条橙》(A Clockwork Orange,1971)的激发下,写出歌曲《Suffragette City》,乐队服装设计也参照了小说里工装连体裤的样式,红色太空长靴成为他的个人标志之一;乔治•奥威尔的《1984》成为他的灵感源泉,为此专门绘制了故事板和场景设定;表演艺术家克里斯•伯顿、精神学家荣格、作家热•内都在他的音乐世界中占有一席之地。

大卫·鲍伊专辑《Heroes》 1977

大卫·鲍伊专辑《Heroes》 1977这些“隐秘的老师”不断为鲍伊增添保护色,加之他擅长的角色扮演和拿来主义,逐渐树立起超脱世俗的前卫形象,不依附任何势力的生活方式和敢于做自己的人生态度也影响了当时的年轻人。在经历了1960年代激进政治改革理想的破灭之后,1970年代的人们用颓靡和梦魇般的疏离替代了呐喊式的自由之爱,结束了疯狂的酒神狂欢,开始了一段沉寂的修复伤痕之旅,酝酿着随后1980年代频频爆发的社会、政治、种族、阶级和文化问题。此时的大卫•鲍伊以混杂的形象出现,无性别(Unisex)的装束冲击了传统道德观念和秩序,他让同性恋成为一种时尚,让很多人得到了解放,他塑造了Ziggy Stardust的形象,这位来自火星的摇滚明星用雌雄同体的方式加入到人们对性别政治的讨论中,却与女性主义和同性恋解放运动的强势进取背道而驰。在急需时代之音的当口,他既是光线,又是光源,在打破禁忌的同时向人们展示如果有适当的途径可以宣泄,欲望可以变得很有用,他既能看到表面的华丽,也能看到深层的恐怖、无节制和堕落。

鲍伊的“艺术收藏的神话”

大卫·鲍伊专辑《The Rise And Fall Of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars‘》 1972

大卫·鲍伊专辑《The Rise And Fall Of Ziggy Stardust and The Spiders From Mars‘》 1972“艺术是我真正唯一强烈想要拥有的东西,它对于我来说是一种长久稳定的抚慰,改变着我在清晨看待这个世界的方式。即使是同一件作品,也在不同的观看方式下改变着我。”

“购买艺术,是唯一让我上瘾的事。”

柏林墙前的大卫·鲍伊(1987)图片:Denis O‘Regan Getty Images。

柏林墙前的大卫·鲍伊(1987)图片:Denis O‘Regan Getty Images。在鲍伊去世后的第6个月,伦敦苏富比拍卖公司宣布受其家人委托,将在年底拍卖鲍伊的400件私人收藏。在这些藏品中,超过200件都是英国20世纪顶级艺术家的杰作,包括亨利•莫尔(Henry Moore)、 弗兰克•奥尔巴赫(Frank Auerbach)和达明•赫斯特,此外还有原生艺术、超现实主义、表现主义和非洲艺术,以及意大利设计师的前卫作品。得益于拍卖前的展览,我们或许可以从艺术的视角重新书写“鲍伊神话”的诞生。

鲍伊私人收藏

鲍伊私人收藏鲍伊最早为人所知的收藏是德国表现主义木刻。1976年至1978年,鲍伊在柏林居住,处于冷战时期两大阵营统治下的柏林暗藏硝烟,不同的社会制度在这里交锋,荒凉、疏离的情绪萦绕在破碎分裂的城市上空。鲍伊常去柏林郊区的布鲁克博物馆,德国表现主义艺术家埃里希•海克尔(Erich Heckel)的《罗奎洛》(Roquairol,1917)令他印象深刻,画中人物奇怪的姿势和阴暗的色调营造出一种格格不入的气氛,激发了鲍伊对自我的思考,他从画面中接收到最为直接和原始的信息,并把作品转化为“柏林三部曲”之一《Heroes》的专辑封面,不同的是,照片中鲍伊的手势和罗奎洛相反,这一姿势成为他最为经典的造型之一。

鲍伊私人收藏

鲍伊私人收藏鲍伊自己的绘画也受到德国表现主义风格的影响,用色大胆,造型夸张、扭曲,平面化,没有透视感的形式构图,是直觉性的情感表达。他在接收采访时说自己会用绘画解决音乐上的问题,“我是一名黑客画家(Hack painter),想找一种新的媒介进行创作,摇滚乐看起来是个好工具。但人们也会因此在成为摇滚明星的诱惑和成为艺术家的意愿之间摇摆不定,而我处于疯狂摇滚乐的中间地带”。

鲍伊私人收藏

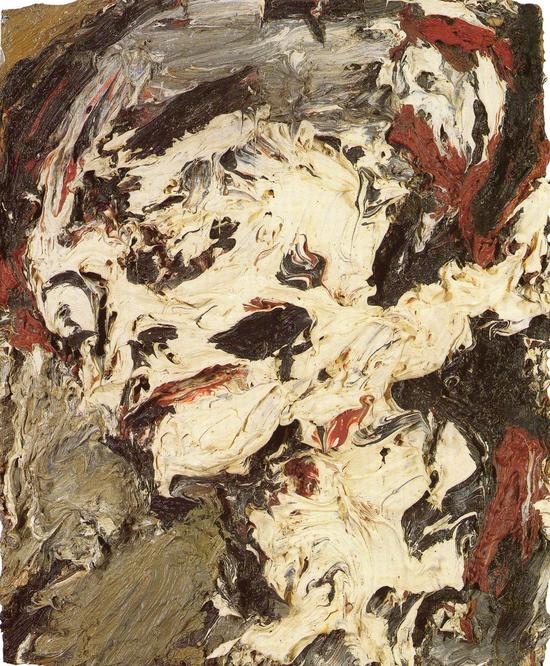

鲍伊私人收藏当他第一次看到英国艺术家弗兰克•奥尔巴赫的作品时,厚重凝固的肌理、快要冲出画面的颜料、介于绘画和雕塑之间的体量感让鲍伊惊呼到:“哦,天啊,我想要唱出那幅画!”随后他不断尝试用音乐来表现画面中直接坦率的情绪和原始的冲动。奥尔巴赫作为战争遗孤,有着悲惨的童年,影响着他对苦难的认知。出于对战争的厌恶和对人类的绝望,他在画中不仅表达了愤怒、恐惧的情绪和精神状态,还尤为注意表现人与世界的关系及经验。奥尔巴赫喜欢画人物肖像,有形的肌理和无形的力量深沉地交织在一起,抽打着画面,解构的人物形象在纵横交错的笔触中若隐若现,流动感和视觉效果极其强烈,画面仿佛一片混沌,又好像分外清晰,弥漫着浓郁的悲剧情节和压抑感。

鲍伊私人收藏

鲍伊私人收藏这种悲观情绪同样出现在鲍伊的音乐形象中,无论是性别模糊的Ziggy Stardust,还是他推翻“男性必须阳刚”观念的混合设计装束,鲍伊都在不断寻求人与社会的关系,寻求性别的解放和自我表现的空间。Ziggy让人们相信有超现实的东西和外星人存在,它们可以帮助人类拯救自己,在地球之外还存在另一个世界,它提供给人们暂时的避难所,让人们躲避那些生命中永远无法选择的宿命般的悲剧,卸下沉重的让人无法承受的现实负担。

鲍伊私人收藏

鲍伊私人收藏“艺术并非仅止于表现自己的创作,如何对身处其中的文化作出一点贡献,才是我真正关注的,没有什么比这更重要。”

鲍伊私人收藏

鲍伊私人收藏“我总是被那些打破常规、引起争议的作品感兴趣,无论是音乐还是绘画,它们都是我的英雄。我喜欢看人们处于危险之中。”

安迪•沃霍尔的影响

1971年8月,大卫•鲍伊在纽约东47街231号见到了安迪•沃霍尔,进入了象征身份和地位的视觉艺术“工厂”(The Factory)。安迪•沃霍尔是美国最重要的波普艺术家,也是影响力最深远的当代艺术家之一,他把自己的工作室称为“工厂”,用绘画、摄影、音乐等各种不同的手段,制作并且量化自己的“产品”。沃霍尔和同时代的艺术家运用商业图像和大众媒体有意识地破坏了精英艺术和通俗文化之间的界限,不仅把商业文化图像当作创作的资源,还把商业运作中的规划和促销手段纳入其中,使艺术创作越来越强调社会批判性。鲍伊深受沃霍尔和波普艺术的影响,在他眼中沃霍尔“不是一个真实的人,他是造物者”,在接收BBC采访时,他说自己“买了整个波普艺术的东西”。波普艺术对界限的模糊和商业化的运作方式给鲍伊带来了极大的启发,从某种程度上来说,它让所有的视觉图像都获得了平等的价值,在呈现消费文化现状的同时,不乏对拜物主义和金钱至上的嘲讽,反映出人们对二战后新的价值观的思考。

1960年代末,鲍伊迷上了地下丝绒乐队,这只由沃霍尔一手包装起来的乐队带着波西米亚式的颓废作风,唱着暧昧模糊的浪荡曲调,带给他无限的灵感,Ziggy Stardust的诞生与之密不可分。在70年代,无论是艺术家还是音乐人,想要成为超级明星就要赢得美国人的心,鲍伊变身为火星摇滚巨星Ziggy Stardust也来到这里,“他”和名流交往,住在最贵的贝弗利山庄,看起来和猫王一样受人欢迎,去安迪•沃霍尔的工厂聊天,不断制造话题和故事,为自己的身价加码,而整个过程就像是一场成功的营销。讽刺的是,在鲍伊设定的故事里,Ziggy的精神给予了歌迷力量,歌迷却反戈一击杀死了“他”,而在真实生活中,鲍伊也在全球巡演的最后一站亲自宣布Ziggy的死亡。“我受不了大家都穿着牛仔裤,装作诚恳,这不正常。”

谙熟商业社会的规则却又不屑一顾地打破,用消费社会常见的方式展现现实生活,同时揭示表象背后的冷漠和阴暗,这是沃霍尔带给鲍伊最大的影响,他在记录艺术家巴斯奎特(Basquiat)生平的电影《轻狂岁月》中扮演了沃霍尔,从内而外体验了这位狡黠的艺术家的斗争和坚持,也更加确定了自己对文化和社会的态度。

1994年,音乐人眼中“跟不上时代的老家伙”转身投入到艺术圈,受邀为《现代画家》(Modern Painters)杂志撰写稿件,并采访了巴斯奎特、杰夫•昆斯、达明•赫斯特、翠西•艾敏等当代艺术家。无论是作为明星还是普通人,鲍伊观察事物的眼光都很特别,他从多元化的角度观察前卫的后现代主义艺术家,他的收藏不是为了打造个人形象和声望,而是自我意识的体现,代表了他对世界的独特见解、对社会的态度,以及对文化的认同与担忧,他和他所收藏的艺术家一样,代表了20世纪最伟大的创新精神。正如2013年伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆举办“大卫•鲍伊是……”(David Bowie Is…)回顾展时,卡米尔•帕格利亚(Camille Paglia)在展览画册里的《性别的剧场》(Theater of Gender)一文中写道的那样:“音乐并不是他将自己的想法传递给世界的唯一方式,甚至不是主要方式,他是一个向传统发起冲击的人,恰好也是个制造图像的人(image-maker)。”

逃离战后伦敦

鲍伊收藏过丁托列托和鲁本斯这样“老大师”(Old Master)的作品,还有杂志想要就他的超现实主义和拉斐尔前派收藏进行采访,但“我的主要兴趣在20世纪英国艺术上,并且大部分艺术家不太出名”,“相比起收藏霍克尼(David Hockney)、弗洛伊德等人的作品,我更喜欢收藏某一时期内我觉得重要或是有趣的作品,以及具有时代特征的代表性作品”。不拘一格、不遵从规范、不浮夸矫饰,是鲍伊挑选作品的理由,作品的内在力量和艺术家的创新精神,是链接他与收藏之间的线索。英国艺术家帕特里克•考菲尔德(Patrick Caulfield)的作品《门厅》(Foyer)是鲍伊此次收藏拍卖中的一件重要作品,色彩浓烈的平整画面透露出苍白、无聊和沉闷,“大卫•鲍伊为什么要收藏我爸爸的这张画?”艺术家的儿子卢克•考菲尔德(Patrick Caulfield)在脸书上发问,“我想或许是因为这里表达了想要逃离战后伦敦城中乏味的渴望,寻求异国情调的欲望,以及对隐藏在门厅后没有各种规则的异度空间的向往”。

大卫•鲍伊本身是传奇也是见证者,他用艺术为历史做了注解,受到艺术的感染又创造出艺术感染别人。鲍伊神话的核心不是商业的成功,也非强势的话语权,而是关于“艺术”的解读,是创造力、美学、社会、历史、文化和经济共同调配出的绝密配方,造就了当代视觉文化的奇观和另类美学标准。

2000年,在他的小女儿莱克西(Lexi)出生后不久,鲍伊被问起什么事是最值得为女儿做的,这位非比寻常的歌手不假思索地回答道:“我会带她去美术馆。”而现在,我们有幸走进“鲍伊美术馆”,和他一起回到美好时代。

来源:《艺术客》

扫描下载宝库APP

扫描关注带你看展览

扫描关注新浪收藏