生物艺术:逾越了艺术还是逾越了造物主

上世纪60年代初,日本人下村修在名古屋大学夜以继日的研究荧火虫,最终获得了荧光素的分子结构。这一成绩让他破格进入了美国普林斯顿大学,去了美国之后,下村修又开始夜以继日的研究水母,研究方法听起来很不人道,但没办法,生物研究就是踏着动物的尸体一步步前行的,将几十万只水母的发光边缘剪下来,榨出细胞液,再从中提取荧光物质,实验室里腥气冲天,科学家在埋头苦干,但并没有想到四十几年后,这项工作会获得诺贝尔奖。

1961年,下村修终于从约一万只水母中分离出大约几毫克一种蓝色的蛋白质,通过一步步提纯,从中分离出一种绿色荧光蛋白。绿色荧光蛋白的发明是伟大的,尽管当时人们并不知道这个东西可以拿来做什么用?

1989年,哥伦比亚大学教授查费在研究线虫,以线虫作为一种生物模型,探寻触觉基因在细胞中的表达,可是如何检测细胞中的基因表达呢?一个偶然的机会,他想到可以用绿色荧光蛋白来作为一个标记,如果荧光蛋白呈绿色,在半透明的线虫中应该容易看到。但是问题来了,绿荧光蛋白能在别的生物体内发光吗?

直到1992年,查费才成功让绿荧光蛋白在线虫体内成功“发光”,在反复实验的过程中,他把克隆过程中产生的多余的DNA序列去掉,只表达蛋白编码部分,同时,查费的夫人功不可没,她的贡献是把绿荧光蛋白和另一蛋白串联起来放入细胞,验证绿荧光蛋白不会影响、 改变其串联蛋白本来的生物机能,证明了绿荧光蛋白作为生物标记使用的合理性。

第一可以进入其它生物细胞内发光,第二确保它不会影响植入生物的细胞机能。这样,生物“荧光笔”就成一个DNA标记利器!等等,对于超复杂的DNA研究,一种颜色的“荧光笔”怎么够用呢?第三位科学家出现了:华裔科学家钱永健,钱学森的侄子。钱永健逐步搞清了绿荧光蛋白发光核心的结构和发光机制,进而建立了一系列可发出不同颜色的荧光蛋白:蓝、绿、黄、橙、红,同时,通过改变一系列不同位置的氨基酸,大大提升了荧光强度及发光的稳定性,扩展了荧光蛋白在科研中的实用价值。

好了,这一长串生物科普完毕了,其实我们要说的是著名的卡茨荧光兔。之所以在说卡茨之前,相对比较详细的描述绿色荧光蛋白(GFP:Green Fluorescent Protein)的发现过程,其实是想以此为例说明科学研究的过程性。科学研究往往并不是一蹴而就,从下村修研究GFP,到查费发现GFP的用途,到钱永健将它的用途实用化,这是一个相对长的过程,里面充满了各种偶然性的机遇,很多东西最初被研究出来,并不知道它在日后会有什么用途。科学成果的检验也需要时间,GFP在90年代末已经完成研究,但直到2008年,GFP才获得诺贝尔生物奖,获奖意味着这项发现的专业权威性,同时包含着对它的合法性、科学贡献等综合层面的认可,是最终在大众层面得到公认的一个标志。

发生在实验室里长达四十年的研究,并不为公众所了解,而且它过于专业以至于普通人无法断定它真正意味着什么,而艺术家改变了这一点,艺术制造形象,一旦有了易于令人理解的形象,这一切就显得不同了。

2000年,艺术家卡茨(Eduardo Kac)在科学家的协助下,运用GFP,创作了一件全新作品《绿色荧光兔》,在普通环境下,Abla是一只白毛红眼睛的普通兔子,照射蓝光的环境下,她会发出明亮的绿光。

Abla在2000年这一特殊年份诞生,恰逢人类对千禧年的恐慌情绪,一时激起了公众反应的轩然大波,作品和艺术家都饱受争议。大多数人并不知道GFP,而突然出现了一只会发荧光的兔子,这看起来的确有些令人不安。“我改变了生命的编码,通常我们会认为它是不可撼动并且会永久存在的。”卡茨说。

那么卡茨为什么要做这样一件作品?引发公众讨论正是他的目的,卡茨将Alba设定为一项转基因艺术项目,其中不仅包括Alba的诞生,更重要的是向公众宣布Alba的诞生后持续发酵的社会争论,再接下来卡茨还计划将Alba被带回家中,成为家庭的一员,与他们共同生活。

“Alba是作为一个复杂的社会项目诞生的,自她诞生那一刻,艺术才刚刚开始。关于这个项目,真正的艺术,是它所引发的对话,是通过报纸、杂志和电视等,地球上各个地方的人看到它之后的反应。这只荧光兔不是为了满足人类特定的需求或是猎奇的心理,而是为了让人类认同转基因动物作为一个‘他者’的存在。”卡茨说。

Alba是世界上第一只专为“艺术”的目的而创造出来的转基因哺乳动物,卡茨成为“Bio Art”一词的创造者,生物艺术由此开端。

“只有艺术可以包容这种模糊的道德界限”

GFP只是生物基因研究中的一项发现,通过荧光兔,卡茨关心的不是如何创作遗传客体,而是希望激发转基因相关的社会话题,因此,卡茨也将他的“生物艺术”定义为“生物遗传艺术”(Genetic Art),也就是说,它必须与基因有关系。

近几十年来,生物基因研究发展迅速。毕业于复旦大学生物专业的魏颖,专门从事相关的研究,同时她还是一位艺术策展人,不久前魏颖在中央美术学院美术馆做了一个展览,其中一件作品可以让人很好的理解人体基因。

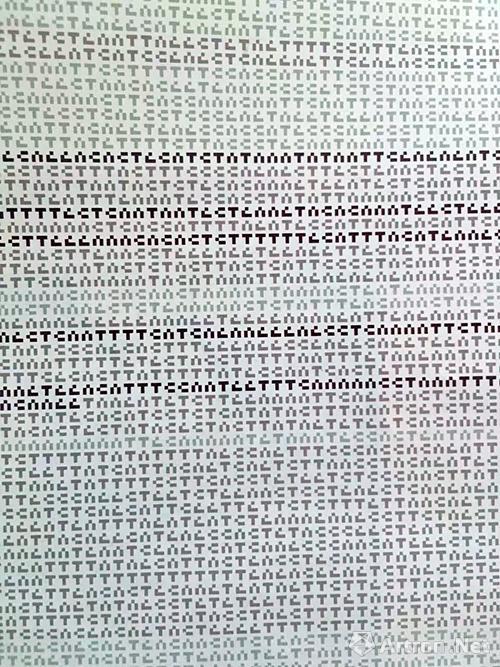

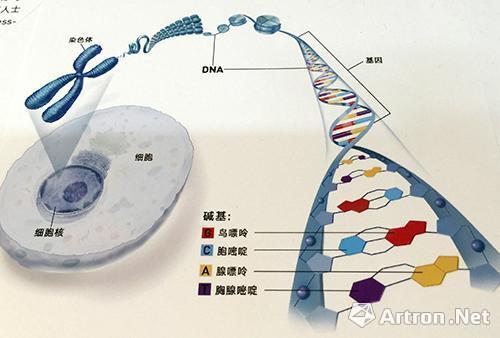

人体由细胞组成,每个细胞都有细胞核,而细胞核又包括有46个染色体,每个染色体展开实际上是一条细长的线,这条细长线就是我们通常说的DNA,DNA是一长串螺旋状缠绕的双股分子,在这个螺旋双股之间只有四种物质:TACG,它就是碱基的四种形态。整条DNA以这“四个字母”写成一长串密码,致力于“基因制图学”的艺术家本·弗莱(Ben Fry),同时也是风靡全球的图形交互软件“Processing”的发明者。在作品《染色体21号》中,他将人体第21号染色体上的4800万个碱基,通过对其有效性或无效性的色彩解码,将其转为一幅冷静肃穆的巨型抽象画。

DNA是一长串的排列组合,作品中那些颜色深的就是具有有效性的DNA,它可以决定人的生物结构与机能,有效的DNA片段称之为基因,所以基因具有双重属性:物质性和信息性。基因写满了生命的密码,通过洞悉与改写这些编码的排列方式,就可以改变生物本身。简单地说,生物基因工程就是在研究如何“翻译”与“改写”生命的密码之书。

正像卡茨所说,生命的编码,在人类漫长的历史当中,都认为它是不可撼动的,但科学家推翻了这一点。无论是植物,还是动物,转基因都已经被认为是可操作的,那么涉及到人呢?基因研究同时带来了人们对未知的恐惧与伦理问题的担扰,伴随着质疑与争议,很多人持保守化的态度。但艺术家们的态度更多倾向于大胆探索新的可能性。

“生物艺术是一种新的艺术形式,它所展现的根基,就是去创造新的生命,甚至是操纵新的生命。所有生物艺术要实现的前提,都基于当代的生物技术。大家知道,在整个人类文明的长河当中,我们人类不断地去想象各种各样的生物出来。比如说大家知道中国有很多的神话,里面有各种各样的生物,而在希腊神话、以及其他的一些神话里,其实都有很多想象中的生物。但之前,人类都没有这样一个可能性、或者说没有这种技术条件,将自己脑海中想象的这个生物创造出来。而有了生物艺术这个词之后,我们是可以实现这个想法的。”——不久前,卡茨来到上海PSA做了一次讲座,他在其间这样谈到。这番言论就像是一位“科学怪人”混进了艺术家的队伍,马上令人联想到“蜘蛛侠”到“绿巨人”,他们不就是卡茨所说的“想像中的生物”吗?这样一说似乎马上消解了卡茨言论的严肃性,不过卡茨,也包括很多生物艺术的创作,实际上是将具有前瞻性的科学可能性,做出一种形象上的表达,以此告诉和提示公众,我们的科技已经发展到什么程度,以及由此提出问题,科技究竟会将我们带向哪里?但无论作品的本意和动机是什么,不得不承认,很多引起轰动的生物艺术作品都具有一种奇观效应,尽管为了避免伦理争议,这些艺术家的尝试往往从自己下手,但依然很容易引发公众质疑。

澳大利亚表演艺术家兼科廷大学 “交换解剖学”(Alternate Anatomies)实验室的负责人史蒂拉克(Stelarc)以进行一些“身体添加”的实验著称,比如他的一个项目是使网络用户远距离控制他的肌肉运动。他更著名且极端的作品是2007年在前臂上移植了一个耳朵“第三耳(third ear)”,这耳朵是用软骨做的,本身无功能性,而后来置入其中的一枚传声器能使斯蒂拉克利用它远距离“听音”。史蒂拉克希望,最终这只耳朵可以与互联网实现无线连接,成为一种新的远程监听设备。

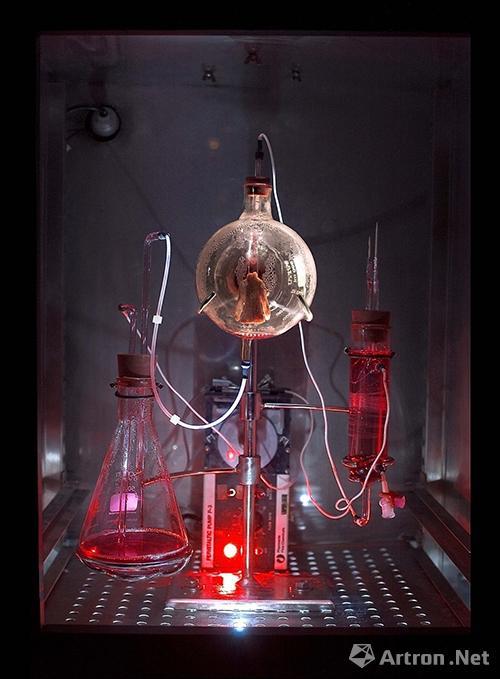

2008年,组建了西澳大学生物科学系“共生A”(Symbiotic A)生物艺术研究实验室的艺术家奥隆·凯茨(Oron Catts)在纽约MoMA展出他的作品 《无害皮夹克》(Victimless Leather Jacket)。将人类及老鼠干细胞置于实验室玻璃生物反应器中,通过管饲小牛胚胎血清进行培养,它是一种生长中的活物,依靠营养素存活,艺术家还将这个活体打造成一件夹克的形状。

后来,事情发生了戏剧性的转变:这件“夹克”的细胞繁殖加速,开始出人意料的疯长起来。随后它的袖子开始脱落,生物反应器则在几周内被堵塞。最后,博物馆馆长不得已只好停止了为其提供营养素,这才将其 “杀死”。这件艺术作品的创造目的,是为了批判科学界实验室大门紧锁的闭门造车式研究行为,但这样的结果引起了一些争议:生物学利用的伦理何在?这种以 “艺术” 之名利用生物科学的行为,跟为了药物研究而利用生物科学的行为又有何差别呢?

奥隆·凯茨在接受采访时对此回应说:“在一定程度上,我自己也有相同的感受。” 他的做法,并不是为了标榜我们人类在生物学利用方面有多成功,而是借以去向公众呈现已经在实验室、生物技术公司、及世界大型生物企业正在运用的合成生物及组织工程技术。“可以说除了艺术之外,基本已没有其他领域或学科能包容这种模糊的道德界限,并通过实践去提出有争议性的问题。”

人体技术化

回到卡茨的创作,早在Alba发表之前,卡茨就已经开始对生物与技术的结合产生兴趣了,他首先拿自己作实验。1997年,卡茨往自己体内植入了一块微芯片,这块芯片以生物可降解的玻璃封装,以确保它不会被人体认为是异物而受到排斥。这块芯片上存放了七张老照片,是卡茨与他的家人。芯片植入体内之后,通过互联网远程可以从他的体内去获取芯片上的数据。

技术与活体,特别是人体之间一直有一层距离,当然其实我们知道很多医学手术借助外来物改变器官的工作,但总得来说,人们并不习惯在人体中植入其它东西,而卡茨认为这是一种人体的扩张方式,“其实在未来,人体与技术产物之间的区别会变得越来越模糊。比如说我是一个肉身,我站在这做演讲的话筒是我们的技术。未来,我们可以看到人的活体组织跟技术相结合,而技术又可以进入到人体组织当中去,这个界限将会越来越不清晰,甚至越来越不复存在。”

和卡茨往体内植入芯片有一拼,2010年12月,美国纽约大学艺术系教授瓦法·比拉勒受卡塔尔一家博物馆的委托,通过手术在自己的后脑装上了一个摄像头。这个摄像头装上后每隔一分钟都会将拍摄到的画面上传到网上实时播放。这次“脑后装眼”的项目名为“第三个我”,目的是要“详细记录”下比拉勒生活的状况。

手术在2010年11月底进行,这是一个需要植入皮肤的手术,在一个刺青工作室里完成,还进行了局部麻醉。据他自己称,手术 “非同小可,而且真的非常痛。”在手术中,医生将三片钛质薄片和一个杆状物植入到他后脑部位的皮肤下面,皮肤把薄片盖住,但杆状物露出在外。指甲大小的摄像头具备自动对焦功能,通过磁力吸附在钛片上,然后通过缆线与他随身携带的电脑相连接。

这个摄像头将会把他“看”到的一切向公众播放,还会传送到一家阿拉伯现代艺术博物馆,助兴该馆2010年12月30日开放。比拉勒说,这个摄像头每一分钟都会拍摄一张他身后的场景,持续一年。摄像头是防水的,他冲凉、上街甚至过房事都不例外。摄像头可以随时取下或装上,但那个钛片将一直留在脑中。 因为走哪拍哪儿,作品还引发了关于侵犯隐私的争议。比拉勒不得不同意在校园里出现时,用一个镜头盖把摄像头盖住。

新的物种观

1999年,卡茨作了一个展览叫《创世纪》。《圣经》中描述上帝创造万物“让人类统治海里的鱼,空中的鸟,统治地球上所有生命的生物。”——卡茨将这句话改写成莫斯密码,再将莫斯密码与碱基的表示,也就是我们前文中所说的DNA的“组成字母”——“A,C,T,G”相结合,自创了一串代码。《圣经》原文,莫斯密码与碱基代码,三种字符写成的这句话并置在一块黑色石板上。

同时卡茨在美术馆制作了一些细菌,放置在容器里,观众现场或远程可以通过对细菌上方的紫外线调节来使这些细菌发生改变,白光是促成细菌生长的,紫光是促成细菌变异的。随着细菌的变异,基因序列发生改变,相对应的碱基代码就会发生改变,那么随之莫斯密码与《圣经》文字都会发生改变,艺术家将这些改变之后的字符,刻在另一块石板上。

两块刻着三种人类发明的不同符号的加密石板,五张记录基因突变过程的图片,还有突变前后的艺术家基因,这些都是作品的构成。突变后的基因被卡茨放入玻璃容器中,外部是黄金外壳包裹着的蛋白质。

《创世纪》在荧光兔诞生之前,已经引起了极大的轰动。人们应该如何去理解这样一件作品的人文内涵呢?卡茨自己的解读是:就像我们使用电脑,输入信息,操作信息,再输出信息,这是一个机器完成的过程。而在作品中,信息被放置在细菌身上,针对相应变异的DNA序列进行一个分析和解码,最终是能够把这个句子重新读出来,这仍然是输入、处理、输出这样三个过程,只不过我们是在活体上完成的,而不是在电脑上完成的。所以如果我们在不同的载体上都可以完成这样的一个过程,那怎么区别这个东西是生物的还是技术的,或者你怎么区别这个东西是有生命的还是没有生命的?”

Alba之后,卡茨又做了《第八天》,一个由不同形式生命体组成的“社区”,社区中,每一个生命体都发生绿光。同样使用到GFP,这其中有老鼠,鱼,植物,还有一个半生物半机器化的阿米巴虫,卡茨将虫子居住在机器人体内,虫子可以控制机器人的四肢,而观众参与者,也可以控制这个机器人的眼睛。

“当时我创造第一只荧光兔时,它跟别的生物都不一样,所以Alba在那个时候是一个异类,而我构建了这个小的绿色生物的社区之后,里面的每一个东西、每一个生物都是发绿光的,所以我们这些不发绿光的反而变成的一个异类的东西。人们可能会认为说发光是一个很奇怪的现象,其实我们每个人都在发光。人体所发出的远红外光,在很多生物眼里,比如昆虫和响尾蛇,都可以看到。”

不难看出,卡茨一直试图在通过作品向大众传递一种观念,就是通常人们所认为是“异常”实际上是一种固有的偏见,在一个生命体组成的宽广宇宙背景下,什么是物理上的自我身份的意义? “自然的”这种理想化的观念应该被挑战,人类对其他物种的进化史上占有的位置,反过来,其他物种对于人类进化史所起的作用,都应该被正视,同时饱含敬意并谦逊地赞叹这种我们称作“生命”的奇妙现象。如果说高更的《我们到哪里去?》这样的作品是内省式的拷问,生物艺术就是外向观的产物,给予生物学而作的物种间和物种命运的眺望。

卡茨在他最新的作品《迷之自然史》中,将自己的DNA,转移到一个花的红色茎脉当中。植物是Plant,动物是Animal,卡茨将它的作品命名为《Pinmal》。地球生命经历了40亿年的演化,而植物特征与动物特征在很早期就已经区分开了。“作为一个艺术家,我在做这个作品,意思不仅仅是在挑战40亿年以来植物的进化和人类的进化,更重要的是在进化史的史诗上面又加了一笔,在未来,物种之间的界限将被跨越。

“从进化角度来看,人类本身其实也是一个转基因的物种。通常理解中转基因是不自然的,这一观点是有问题的;重要的是去理解即使没有人类干涉的,基因在一个物种到另一个物种的变化也是野生世界的一部分。即使从病毒和细菌进化到人类的基因组通过了很长的进化历史;我们体内拥有从非人类有机体而来的DNA,因此,我们自己本身就是转基因的。在给出所有的转基因生物都是畸形这个结论之前,人们应该看看自己的转基因的状态。另外,科学研究也发现,人体内细菌的细胞,比到我们本身的细胞要多出十倍。比如我们人的细胞大概也就十万亿个,但是在人体内的细菌细胞,大概有一百万亿个。我们既是转基因的,又是细菌寄生的物种,所以在这种情况下,你还会觉得这朵花奇怪吗?”

“人位于生物链金字塔的顶端,我们总是给出这样一个有等级的排序,其实我的作品就是想告诉人不应该有这样一个上、下级之分,不应该有金字塔的排序,而是构建一个横向的生命的光谱。在这样一个横向的范围当中,我们都是构建生命社群的一个概念,打一个更恰当的比方,我们是构建一个生命的网络,而不是一个上下级的关系,所有的生命体能够进行互相的分享和接见。我希望能够通过生物艺术,真正地体现出来,‘生命’这样一个名词当中,所含有的诗意、神秘感和真正的美感。”卡茨说。

伦理也是一种可变基因?

生物艺术在中国不得不提的艺术家是李山,2016年4月21日,由高岭策展的“当生命本身成为艺术——李山艺术展”在成都K空间开幕。作为艺术家的西南首展,展览以“生物艺术”为主题,展出了李山创作的“阅读”系列、《重组方案》和《南瓜计划》等作品,类型涵盖绘画及影像艺术,呈现了艺术家20余年在“生物艺术”领域里对于生命和艺术的探索和研究。

李山是“85新潮”的要角、“理性绘画”代表画家、中国波普早期代表。曾以“最后的晚餐”,“洗脚”等行为作品在八十年代引起关注。在李山的早期创作中,对人体及生物结构的兴趣就曾出现在他的绘画中,例如他以雌雄同体式政治人物肖像及禁忌的性图像符号,大胆展开了“胭脂”系列创作。1993年,李山作为中国当代艺术家代表参加威尼斯双年展,展上受到马修-巴尼(Matthew Barney)作品《劳顿候选人》人兽同体启发,开启了对“生物艺术”的研究与实验。

同卡茨提出的“生物遗传艺术”标准一致,李山也将“生物艺术”的标准限定在生物学的分子层面,仅仅以生物作为材料及媒介来做的作品,李山认为并不属于生物艺术。李山对改变人类基因持高度的热情和向往,而他也将之转化为一种艺术化的想像,李山有很多大胆的设想,现阶段还只能以方案的形式呈现,例如在《重组方案》中李山设想了昆虫与人体的结合,并将以影像的方式表现出来,但这并不是李山最终想要的。“在我的艺术概念里,生物艺术最后的构建应该为活体。《重组方案》是以影像手法将昆虫与人重组,即我本人与昆虫基因重组之后的嵌合体。目前来说,这还是一个未完成的方案,以现在的科学技术来看还无法达到,相信在将来是能够实现的。”李山在接受雅昌艺术网专访时说。

李山《南瓜计划》

李山《南瓜计划》关于生物基因的活体实验,除了转基因的《南瓜计划》,李山还曾经与清华大学的一位教授共同尝试改变一只青蛙的基因,“那件作品展示的是经过基因编辑之后细胞分裂的72个小时,72小时之后生命就会结束。当方案和讨论通过之后,结果还是一个未知。基因经过排序或编辑之后,能不能实现方案最初的目的,作品表达完成后细胞能存活多长时间也是未知数。最终,转基因青蛙的成熟形象我们未能见到,因为它只存活了72小时。”

对于生物艺术中涉及的伦理问题,李山说:“我们以前把伦理认识为是人文发展的过程,归为一种人文科学、社会学、历史文化、生活习俗、人际关系等等构成的关系,并制定出大家都要遵守的准则。并在这个界限内建立社会中人与人、人与其他物种的关系。特兰大大学的一些科学家在进行实验的过程中发现不管是动物还是人,伦理并不单单是一个人文学科的问题,而是几千年来人类通过社会实践、人际之间的关系而制定的一种规则、规范。科学家在实验过程中发现基因伦理是一种物质,人们的情感、责任、爱在基因组里都能够被发现。因此我认为,伦理不单单是社会历史、文化习俗来制定的一些伦理规范。它本身带有物质性,带有生物、自然就有的伦理道德规范。既然如此,那么伦理也好,规范也好,随着社会的发展,人们对这个问题认识也会随之有所改变。”

(来源: 雅昌艺术网专稿 作者:熊晓翊)

扫描下载宝库APP

扫描关注新浪收藏官方微信

- 葡萄牙夺得欧洲杯冠军 纪念小型张旋即面世2016-07-26 13:55

- 如何像景宗一样降服老虎2016-07-26 17:44

- 国内最大民营博物馆馆长失联了2016-07-27 07:27

- 收藏只为兴趣玩物 玩成行家2016-07-27 07:29

- 养壶要遵从四不得2016-07-26 16:42

- 2016年最昂贵的美国在世艺术家前十名榜单2016-07-27 08:17