《功甫帖》的一些科学辨证问题(图)(3)

2.藏家钤印的常规是求平正不歪,“图耤”两半印同歪7°而无重叠是极端反常;

3.旧纸上虫蛀破洞有惯见的规律特征,原为对开或前后页的二纸上洞形位置全不对应是不正常的,逾百小圆洞大小相约也是罕见的。

在墨、印、纸三方面反常的情况下,最简单的解释就是一件赝品了。以此作为初步判断,再看其他证据也完全符合。作伪者一般都懂得由旧卷册中割出空纸,“图耤”歪印可能为旧纸上原有,左缘半印无明确记录,但有割移迹象,“义”字“羊”头印有翁方纲记录,因而加大,不能重合为“义阳世家”印,纸张透光度足够作摹写用,墨色平板是缓笔摹写的特征,安、翁、李三家著录有别,可能所见三本不同,《安素轩石刻》及《景苏园帖》拓本外也有珂罗版印刷品,所用母本也不知是否同源,任何一本都可用作底本作伪。以上众多疑点严重程度不一,墨色问题最大,也许每项可另作辩解,但可能性之低有如把十项病征分作十种解释,要或然率低至多少才定为伪,当可人各有见,科学诊断以最大可能性解释为结论。

科学辨证并不局限于纸墨印各方面的数量化比较,任何客观事实都须考虑对整体解释可有矛盾、对估计真伪可能性可有影响。考证文物,对史籍资料尤须仔细,拍品真伪问题可由此彻底解决。

双钩填廓

《功甫帖》的一个争论焦点是拍品九字是否以“双钩填廓”手法作伪,这其实是不重要的,因为作品的真伪与作伪的手法是两个不同的问题,后者一般都没有足够证据,只能猜测,前者衡量真伪两种可能性高低,较为容易,犹如医生诊病,一般只是判断所患何疾,详细得病过程甚难确定,属次要问题。正方以为在透视影像中不见钩边痕迹即可否定为“双钩填廓”手法所制,这是广泛的误解,“双钩填廓”与墨色是否呈现钩边并无必然关系,因为钩与填可分二纸进行,若先“双钩”轮廓一纸为底,再盖上另一纸透光“填廓”书写,就不会有钩边痕迹了。误解源于一段误传为谢稚柳公的文字:“先钩后填,古代时是用涂烫好黄蜡的薄而透明的纸(涂蜡使纸变得透明)蒙在原迹上,再以淡墨用细线钩出书法或绘画的轮廓,完成后取下蒙纸,将适当的墨色或颜色填进轮廓中去。这种方法,由于是先钩好轮廓再填的,所以被称为双钩廓填(又叫响榻)。”文见周克文“执笔”《中国书画鉴定》一书,谢公列为“主编”,据郑重《谢稚柳》书后列其著作,此书不在内,而且初版刊行于1998年,已在谢公身后一年,却一再广播为其所言,以作钩填同纸的根据,但试想有多少人会用“薄而透明”的蜡纸作日常书写呢?用作伪摹岂不见纸即识破?笨人作伪也该想到在蜡纸上另蒙一纸摹写。文字既出于周克文之手,即使按谢公意录,可能误解或误植了一标点,若改为“完成后取下,蒙纸将适当的墨色或颜色填进轮廓中去”,就没有矛盾了,不论与否,钩填分二纸是任何人都该想到的简单法门,不言亦该明白,此所谓“尽信书不如无书”。

⑩元代陆继善以“双钩填廓”重摹的唐摹本《兰亭序》中的四字

⑩元代陆继善以“双钩填廓”重摹的唐摹本《兰亭序》中的四字要充分了解“双钩填廓”手法,莫如参考元代陆继善以此法重摹的唐摹本《兰亭序》,陆氏自识云:“因念尝侍先师筠庵姚(式)先生、文敏赵(孟頫)公,闻双钩填廓之法,遂从兄假而效之”,图⑩四字取自《云间书派特展图目》,墨色枯润浓淡相当易辨。

何以印刷品中“双钩填廓”墨色变化会比《功甫帖》高清且摄影像或实物更清晰呢?这就是摹者书法功力的分别了。摹写在书法家间是一科专门技巧,唐摹《兰亭序》者皆为大书法家,行笔有快慢节奏,墨色自然就有浓淡枯润变化,元代重摹也极力传神,是石刻拓本无法表现的,所以摹本才被视为“真迹下一等”。作伪者可用钩本、拓本或印刷品摹写,但书法水平低就只能保持笔画形状位置,不能忠实表现墨色变化了。所用底本何物后人难以识别,但仍可由墨彩传神辨伪,陈方题《陆摹》对高低手之别作了清楚解释:“钩填摹搨之法盛宋时,惟米(芾)南宫、薛(道祖)绍彭能之,盖深得笔意者然后可以造此,否则用墨不精,如小儿学描朱耳。继之亲承姚先生,先生与赵文敏皆知书法,故今摹搨禇河南《修禊帖》笔意俱到,非深得其法者未易至此”,“小儿学描朱”就是逐笔缓写,无“笔意”就是行笔无快慢节奏,墨色自必呆板,“用墨不精”就是指缺乏变化,米、薛、赵等大家用钩本定位,再模仿原作行笔动态,“笔意”经过墨色变化传达,与庸手伪摹不可同日而语。在《功甫帖》的争论中,误传“双钩填廓”一词定指在同纸上钩线涂墨,若真如此,宋元大家米赵又岂会研习?与“小儿学描朱”分别何在?思考稍用逻辑即明。

流传链接与逻辑辨证

流传有绪是《功甫帖》引人入胜之处,表面证据是乾隆年间为安岐收藏著录,后为江德量所获,1790年得翁方纲题,再传至鲍潄芳(1763-1807),镌入《安素轩石刻》,至1871年为李佐贤著录。一件作品在百多年间得四大名家认可,当然不能轻视,四人之前还相传为项子京、梁清标所藏。

考证流传历史也得遵循科学原理:真迹只一件,一手交一手,顺时序由作者传到后代藏家,首尾相连有如锁链一环扣一环,称为监管链,若有一环不扣,链就断了,在数理科学上属于“一维空间系统”。追溯古物流传如过海关入国境,单线人龙排队检查签证,若一个人通不过,后面的人都过不了关,要将挡关人带开另行处理,后面人才能前进。书画作品流传千年,大多数收藏环节无记录,无史实可查对,信心就打折扣,所以有记录的环节愈多信心愈高,市场价值因而随名家藏印与著录涨升,但水能载舟,也能覆舟,若有一环记录查出不对就断链,足够证明作品为伪,其他各环不用再考,真迹的流传链接不会有一伪环。这原理可由《功甫帖》的安、翁、鲍、李四环明白。册页真伪混杂是常事,李册四帖也不知何时何时集成,册中他帖或副页真伪不必理会,有如入境携带行李,行李不过人仍可过,只要拍品本幅与李记无大矛盾,即可让过第一关。第二关是考查鲍李间的链扣。

鲍潄芳随父鲍志道(1743-1801)在扬州经营盐业发迹至“称江南首富”,极富收藏,于1799年延聘扬州篆刻家党锡龄(字梦涛)制《安素轩石刻》,卒后长子冶亭及次子约亭先后继承,至1829年完成。约亭之孙瑞安于光绪壬辰年(1892)撰《煮石斋稿·安素轩读画集》,自序云祖传藏品仅“稍稍散失”,而约亭与子还“别有庋藏”,惟“至咸丰中经乱,乃尽毁于贼,……,家藏及戚里中所见名迹,今皆无有”。“咸丰中乱”即指1856年太平天国农民军克扬州,鲍家既“上交天子”,自然成为泄愤对象,致家藏尽毁。李佐贤生于1807年,自序云笔录始于“年五十”(1856)正是鲍藏毁于扬州之年,此时他“就养都门,优悠暇日”,即在京城侍亲,“昔年所见尚能记忆者十中一二”,所以五十岁前所见有录亦仅凭记忆,《功甫帖》有尺寸,当为后来笔录,漏网之鱼的未毁的鲍家藏品不多,即鲍李二环相扣机会低。拍品符合李记,其为《安刻》母本的可能性亦微,一加比对就完全清楚了。

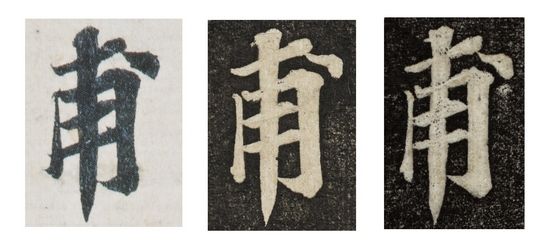

⑪ “甫”字,左出自苏富比拍品,中出自《安刻》,右出自《景苏园帖》

⑪ “甫”字,左出自苏富比拍品,中出自《安刻》,右出自《景苏园帖》图11“甫”字,左为拍品,中为《安刻》,右为许汉卿题识所言“杨惺吾(守敬,1839-1915)先生刻本”,即《景苏园帖》,初成于1892年。此字四横三直一点,拍品与《安刻》无一笔对:图左拍品首横落笔角度不同拓本,略呈上翘,次横粗而封角,第三横上斜和收笔角度不同,第四横左首穿出,收笔见锋,左竖落笔细,右竖外侧弧度强,横钩角度有别,中央悬针起首不似,末点全不见曲。此字每笔形状简单,拍品八笔无一与《安刻》合乎正常刻拓误差,不可能为鲍藏母本,所以这关通不过,链也断了。作为摹本,拍品误差之大也不能识别所用拓本为何,两拓本间差别少于与拍品差别,非常明显,由此也可了解刻拓的精准程度。

若要挽救拍品,必须绕道过鲍氏一关,这只有一种可能情况:假定鲍藏本为伪,并非翁氏所见的江德量藏本,即可移开挡关人,把链缩短一节,只剩安、翁、李三环,直通到翁氏一关检查。江鲍不同本的可能性不高,但仍是有的。江氏卒于1793年而鲍氏刻帖始于1799年,时间吻合,二人间有不少共识,包括重臣如刘墉、曹文埴、王文治等,都曾为鲍家作书,但翁方纲则未见有,可能因为邓石如为鲍家“长年食客”,翁邓因帖学与碑学分野而对立。翁江交情甚笃,江氏藏品常见翁氏钤印题识,若卒后一批藏品由京城流到扬州,中间经过他手,难保不发生偷龙转凤之事,例如柯九思《上京宫词》,世存二本,其一有刘、翁、王等六名人题,鲍氏《安刻》有另一本,书法明显最佳,印章亦异,相信在咸丰间已毁,存世二本毛病甚多,殆不可信,鲍氏本亦有相当疑点,由此可见乾嘉年间做伪猖獗,不能因江鲍同期而假定所藏为同物,必须仔细查考史籍。

闂佸搫鍊绘晶妤€顫濋鐐闁挎柧鍕樻禒娑㈡煥濞戞瑧鐓柟骞垮灪閹峰懘寮撮悢鍛婃瘑闁荤姵鍔曠紞濠囥€傞埡浼卞湱鈧綆浜滈崗濠勭磼娴i潧濡虹紒鍙樺嵆瀹曘劌螣閼测晜鎯eΔ鐘靛仜閻忔繈骞夐敓鐘冲剭闁糕剝娲濈粈瀣偣閸パ呭ⅵ闁绘稏鍎甸弫宥呯暆閸愭儳娈查梺鍛婃礀閵囨ḿ绮崒婵勪汗闁瑰灝瀚壕锟�闂佺粯鍔楅幊鎾诲吹椤旇姤浜ゆ繛鎴灻鎶芥偣閸ョ兘妾柛搴嫹